当我们试图为这场席卷全球的新冠疫情标注一个清晰的时间坐标时,会愕然发现,这个看似简单的问题——“疫情从何时开始,何时结束?”——竟成了一个深邃的哲学与历史谜题,它没有一个全球统一的答案,就像一场多幕剧,在不同的大陆以不同的序曲启幕,也必将以不同的终章收场,探寻疫情的始终,不仅是追溯病毒的时间线,更是审视人类社会如何应对共同危机、如何定义灾难边界、以及如何承载集体记忆的过程。

模糊的起点:多个“零号时刻”的叙事

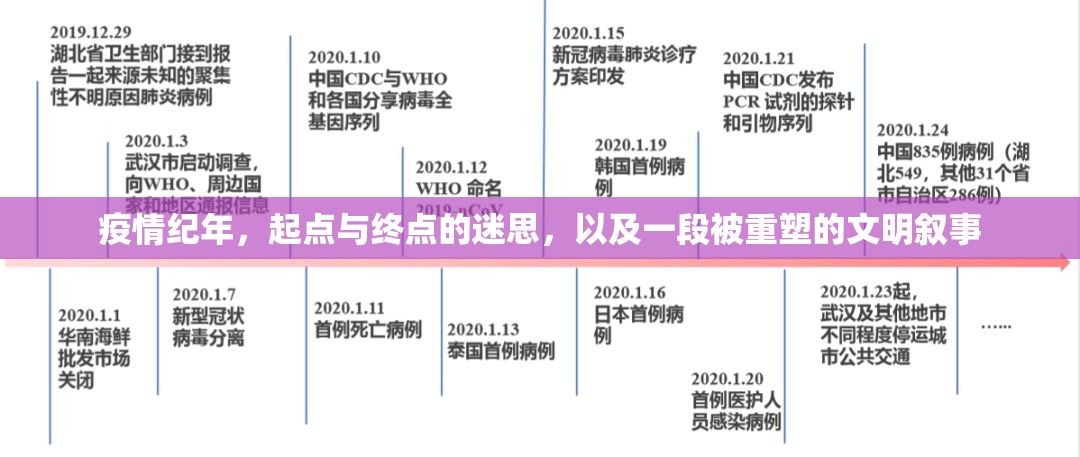

官方叙事常将疫情的起点定格在2019年末,武汉报告不明原因肺炎病例的时刻,世界卫生组织(WHO)在2020年1月30日宣布构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),则可视为全球抗疫的正式发令枪,科学研究不断回溯,将病毒踪迹指向更早的时空,这带来了一个根本性的困惑:我们应以病毒在人类社会中“被发现”作为起点,还是以其“开始有效传播”为标志?

更进一步看,对于世界不同角落的普通人而言,疫情的“真正开始”是高度个人化的,它可能是2020年3月11日世卫组织宣布“全球大流行”的那一刻;可能是你所在的城市首次宣布封控、超市货架被抢购一空的恐慌之日;也可能是你人生中第一次戴上口罩走出家门的那個清晨;抑或是原定的婚礼、毕业旅行或重要合约被无限期搁置的遗憾瞬间,疫情的起点并非一个孤立的科学时间点,而是一张由全球无数个体危机体验编织而成的网络,它的开端是弥散的、复调的。

更为艰难的“结束”:从生物学终结到社会性收尾

相较于起点的回溯性争议,定义疫情的“结束”则更为复杂与艰难,它至少存在三个不同维度的“终点”:

-

生物医学上的终结:理想状态下,这指的是病毒被彻底消灭,如天花,但新冠病毒极高的传染性和动物宿主的存在的现实,使“清零”几乎成为不可能的任务,退而求其次的标志,是病毒变异毒株的毒力持续减弱,且疫苗和药物能有效将其危害控制在可接受范围内,即转化为一种地方性流行病,如同季节性流感,病毒变异的不确定性,使这条路径充满变数。

-

公共卫生紧急状态的终结:这是指各国政府官方宣布解除紧急状态,取消相关的强制隔离、旅行限制、口罩令等防控措施,这通常是一个政治和行政决策,我们看到,世界各国结束紧急状态的时间点千差万别,这取决于本国疫情、疫苗接种率、医疗资源承载力以及社会忍耐度,这个“终点”是官方的、有公告的,但却不意味着威胁的完全消失。

-

社会心理层面的终结:这是最滞后、也最深刻的“结束”,当绝大多数人在日常生活中不再因病毒而感到恐惧,当社交距离成为遥远的记忆,当创伤后应激障碍(PTSD)得到抚平,疫情才算在社会集体心理中落幕,这个过程的完成遥遥无期,它取决于经济复苏的程度、社会信任的重建以及对逝者哀悼的完成,对于失去至亲的家庭而言,疫情从未真正“结束”,它化作了心中一道永恒的缺口。

“后疫情时代”:我们早已身处其中,却难言告别

从严格意义上讲,我们或许已经进入了疫情的“结束阶段”,亦即“后疫情时代”,WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,被视为一个标志性的转折点,这个“后”字,并非意味着病毒消失或一切回归2019年的“正常”,而是宣告了全球应对模式从紧急危机响应转向长期共存的常态化管理。

我们正生活在一个被疫情永久改变的世界,远程办公、线上教育、数字鸿沟、全球供应链重组、地缘政治格局变迁、对科学与政府信任度的反思、个人卫生习惯的革新……所有这些,都是疫情留下的深刻遗产,疫情的“结束”,不是一个清脆的句号,而是一串长长的省略号,它融入我们的生活方式、经济结构乃至文明进程,持续产生着涟漪效应。

始终之间,是一段文明的应激测验

“疫情从何时开始何时结束”这一问题,最终没有标准答案,它的起点是一声由弱渐强的序曲,它的终点是一曲渐行渐远的余音,我们无法为这段历史圈定一个确切的起止年份,正如我们无法为一场地震标注它停止震颤的精确秒数。

更值得关注的,或许不是那两个时间点本身,而是两点之间,人类社会所经历的这场前所未有的压力测试,它暴露了脆弱,也激发了韧性;它制造了隔阂,也见证了守望;它挑战了旧的秩序,也催生了新的可能,疫情何时开始与结束,终将由未来的历史学家去辩论和界定,而对于亲历这一切的我们,重要的不是执着于一个明确的始终刻度,而是深刻理解这段特殊岁月如何重塑了世界与我们自身,并带着这份沉重的启示,继续前行,疫情的纪年,最终将刻录在人类集体记忆的深处,成为一代人共同的身份烙印与文明转折的注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏