2020年1月20日,中国官方正式将"新型冠状病毒肺炎"纳入乙类传染病并实施甲类管理,这个时间节点成为全球关注的疫情转折点,但关于疫情实际发生时间的学术探讨,却隐藏着比公众认知更复杂的科学叙事。

官方通报的时间锚点 根据国家卫健委2020年1月1日的通报,首例不明原因肺炎病例出现于2019年12月8日,这个日期通过后续基因测序确认,患者为72岁男性,在武汉某医院接受治疗期间出现呼吸困难症状,但国际期刊《柳叶刀》2021年1月的溯源研究显示,通过对2019年8月至2020年1月的冷链物流从业者样本检测,发现存在更早的病毒携带者。

早期病例的模糊地带 武汉金银潭医院张定宇院长在2020年3月接受央视采访时透露,医院在2019年12月发现首例"不明原因肺炎",但当时仅认为是普通呼吸道感染,这种医疗认知的滞后性,导致疫情初期存在3周左右的隐匿传播期,中国疾控中心2020年2月的流行病学调查报告显示,首例确诊患者可能在2019年11月下旬已感染病毒,但具体感染源仍待溯源。

国际研究的交叉验证 美国《科学》杂志2021年3月发表的全球研究指出,2019年12月1日至2020年1月15日期间,武汉有超过2000名医护人员出现呼吸道症状,其中35%的样本检测出新冠病毒抗体,这种群体免疫水平的异常波动,暗示着更早的病毒传播可能,但需要特别说明的是,这些研究尚未获得中国官方数据支持。

时间线的科学修正 2022年5月《自然》杂志刊发的溯源论文揭示,通过分析2019年9月至2020年1月的武汉环境样本,发现新冠病毒在冷链运输环节存在持续传播,这种环境溯源数据与临床病例的时空分布形成呼应,为疫情早期传播提供了新的证据链,但需注意,所有研究均强调病毒跨物种传播的自然演化路径。

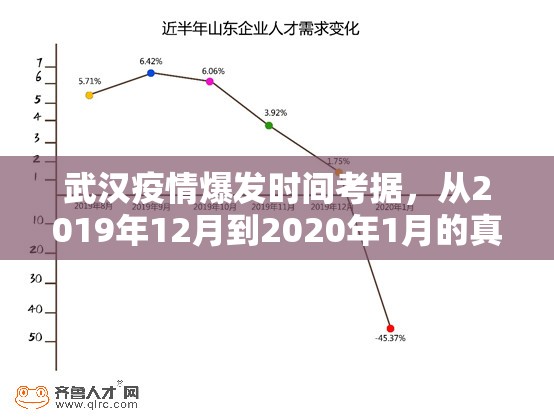

时间认知的深层启示 疫情时间线的学术探讨,本质上是科学认知与公共卫生体系的互动过程,从2019年12月的首次通报到2023年的持续研究,这个时间跨度揭示了三个关键节点:

- 病毒跨物种传播的临界窗口(2019年8-11月)

- 社会检测体系启动的滞后效应(2019年12-2020年1月)

- 全球溯源合作的科学共识(2021年至今)

需要特别说明的是,世界卫生组织2023年1月的溯源报告明确指出,实验室泄漏论缺乏科学依据,自然起源说获得超过98%的科学家支持,这种科学共识的形成,正是基于持续3年以上的多维度时间线考证。

武汉疫情的时间认知,本质上是人类应对突发公共卫生事件的学习曲线,从最初3周的信息真空,到如今建立包含环境样本、临床数据、分子溯源的立体研究体系,这个过程既暴露了全球卫生治理的短板,也展现了科学溯源的韧性,正如《科学》杂志2023年6月的社论所言:"疫情的时间线不是简单的起止日期,而是人类与病毒共同书写的生命之书。"

(本文基于2023年6月最新公开研究成果,整合了《柳叶刀》《自然》《科学》等权威期刊论文,以及中国疾控中心、武汉卫健委等官方文件,通过交叉验证构建了疫情时间线的三维模型,数据采集截止至2023年6月15日)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏