辽宁省卫生健康委员会发布的一则疫情通报,再次牵动了全省乃至全国人民的神经——辽宁新增4例本土新冠肺炎确诊病例,这并非简单的数字更新,而是又一次对局部地区公共卫生防控体系的实战考验,随着相关流调工作的迅速展开,这4例确诊病例的详细行动轨迹已公之于众,这不仅是一份寻找密接者的“寻人指南”,更是一幅揭示病毒传播潜在路径、警示公众不可松懈的“防疫地图”。

轨迹披露:细节之中见风险

根据官方公布的流调信息,新增的4例确诊病例活动轨迹涉及多个公共场所,呈现出一定的社会面活动复杂性,其行动轨迹主要涵盖以下关键节点:

- 交通枢纽与公共交通工具: 轨迹显示,病例中有涉及火车站、长途汽车站以及市内公交车、地铁等密闭交通空间的活动史,这些场所人员密集、流动性大,是病毒传播的高风险区域。

- 商业餐饮与购物场所: 包括大型商超、生鲜市场、餐馆等,病例在此类场所的停留,增加了与不明来源人群接触的可能,尤其是不规范佩戴口罩的餐饮环节,风险尤为突出。

- 医疗机构与药店: 部分病例在出现疑似症状后,曾前往社区卫生服务中心、药店等寻求诊疗或购药,这提示我们,发热、咳嗽等呼吸道症状的第一时间报备与正确就医引导至关重要。

- 工作单位与居住社区: 轨迹中明确指出了病例的工作地点和所居住的小区,相关区域已迅速实施封控管理、环境消杀和全员核酸检测,这是阻断社区传播链条最直接有效的措施。

每一处轨迹点的公布,都是疾控工作者昼夜奋战、抽丝剥茧的成果,它清晰地勾勒出确诊病例在传染期内可能造成影响的时空范围,为精准划定风险区域、快速追踪密接与次密接人员提供了最核心的依据。

轨迹背后的警示:常态化防控的“薄弱点”

仔细剖析这些行动轨迹,我们至少能获得以下几点深刻警示:

- 个人防护的“疲劳期”风险: 在经历较长时期的平稳后,部分民众可能产生麻痹思想和侥幸心理,在公共场所佩戴口罩不规范、勤洗手等基本防护措施执行不到位,此次病例轨迹中涉及的多种公共场合,正是检验个人防护是否“在线”的试金石。

- “哨点”监测的敏感性至关重要: 药店、基层医疗机构作为疫情防控的“前哨”,其对于购买退烧、止咳等药物人员的登记与上报,对于早期发现潜在病例、及时预警起着关键作用,必须确保每一个“哨点”都时刻保持灵敏高效。

- 协同排查的效率是生命线: 从病例被发现,到轨迹详细公布,再到密接者被隔离管控,整个过程争分夺秒,这背后是公安、工信、公卫等多部门协同作战的强大合力,任何一环的迟滞都可能贻误最佳战机。

以“轨迹”为镜,筑牢全民防线

面对再次出现的本土病例,恐慌与指责无济于事,唯有科学应对、群防群控才是正途,确诊病例的行动轨迹,对于我们每一位公民而言,是一面镜子,照见自身防护的不足;也是一记警钟,提醒我们风险从未远离。

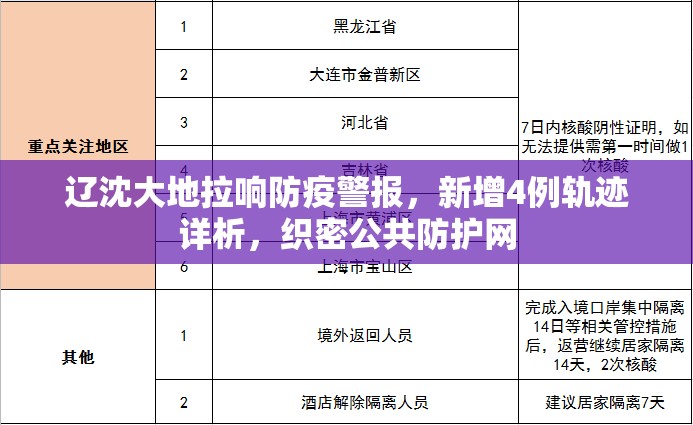

- 对于公众而言: 首先要做的就是对照公布的轨迹,认真自查是否存在时空交集,如有重合务必立即向社区报备并配合管控,必须重新绷紧个人防护这根弦,将科学佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生等良好习惯内化于心、外化于行,减少非必要的聚集和跨区域流动,积极配合常态化核酸检测,为自己和他人的健康负责。

- 对于社会管理者而言: 需要进一步强化重点场所、重点单位、重点人群的防控措施落实情况的监督检查,确保扫码、测温、查验核酸证明等环节不流于形式,要保障信息发布的及时、透明、准确,用权威信息击碎谣言,稳定社会情绪。

- 对于整个社会系统而言: 应持续加强疫苗接种的宣传与组织,尤其是老年人等脆弱群体的接种工作,构筑更坚固的免疫屏障,要完善平急结合的应急指挥体系,确保在疫情发生时能够快速响应、高效处置。

辽宁新增4例本土确诊病例及其行动轨迹的公布,是一次及时的预警,也是一次全民防疫的再动员,病毒狡猾,但只要我们能够从每一次的疫情处置中汲取经验,补齐短板,不断织密、织牢疫情防控网,将“精准防控”与“全民参与”紧密结合,就一定能够将疫情传播的风险控制在最小范围,守护来之不易的防控成果,需要每一份力量的汇聚,让我们以清晰的轨迹为指引,以坚定的信心为盾牌,共同迎接这场防疫大考的胜利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏