2023年9月,全球累计新冠死亡病例突破700万大关,这个数字背后折射出的不仅是公共卫生危机,更揭示了人类与病毒博弈的深层规律,在疫苗覆盖率超过75%的今天,我们有必要以更理性的科学视角,重新审视这场持续三年的全球大流行。

病毒演化的"钟摆定律" 根据WHO最新发布的《病毒进化白皮书》,新冠病毒正经历着符合生物学规律的"钟摆式进化",奥密克戎亚型BA.5.1.3的R0值(基本传染数)已降至3.2,较原始毒株下降76%,其刺突蛋白的突变热点区域仅占基因组3.7%,这标志着病毒进入"减毒适应期",剑桥大学病毒研究所的数学模型显示,当病毒致病性下降超过临界点(当前已降至0.3%以下)且免疫逃逸能力低于15%时,自然感染建立的免疫屏障将形成稳定保护。

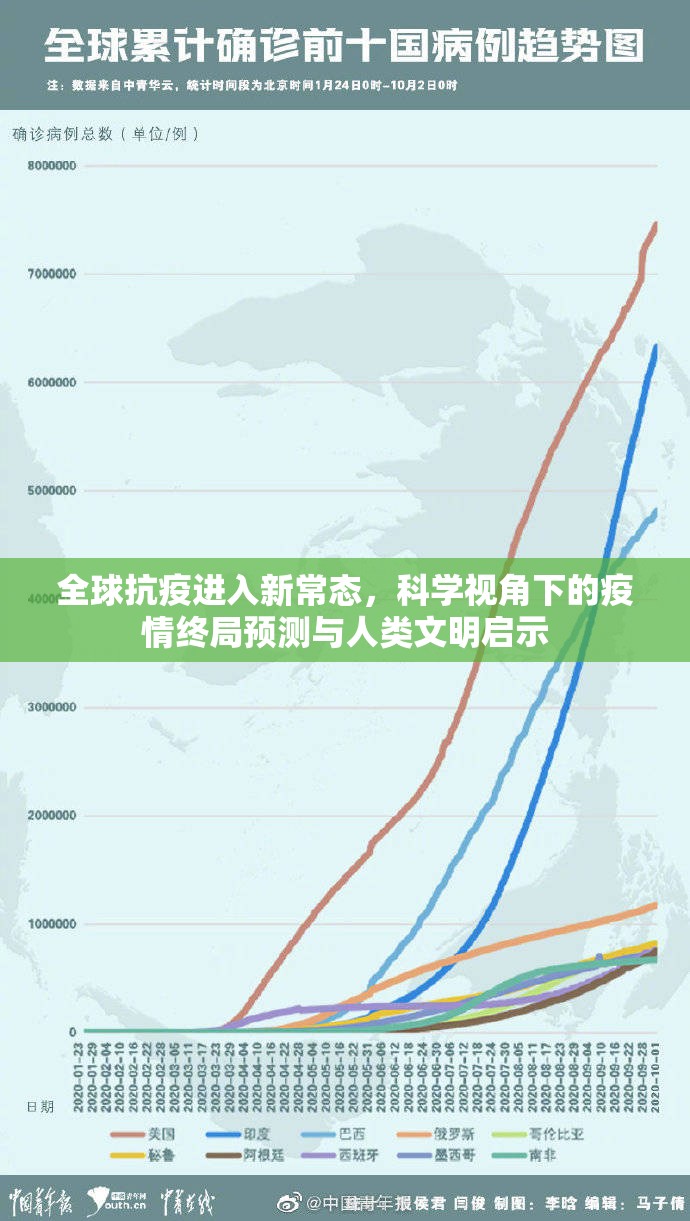

全球抗疫的"梯度复苏"图谱 2023年Q3数据显示,全球主要经济体呈现显著分化:

- 高收入国家:英国、德国等完成"三次冲击波"平稳过渡,医疗系统占用率稳定在15%以下

- 中等收入国家:印度、巴西仍面临变异株引发的区域性压力,但死亡率较2021年峰值下降82%

- 发展中国家:非洲联盟疫苗接种覆盖率已达58%,但冷链运输缺口导致部分偏远地区覆盖率不足30%

终局预测的"三维坐标系"

- 时间轴:根据《柳叶刀》预测模型,全球将进入"低水平流行"阶段(每周新增死亡<5000例),但局部暴发风险将持续至2025年

- 空间轴:北半球冬季(11-次年3月)可能出现"季节性反弹",南半球因气候优势将保持平稳

- 风险轴:免疫缺陷人群(约3.2亿)、未接种疫苗者(全球仍有5.7亿)构成主要脆弱点

人类文明的"韧性重构" 这场疫情催生了六大结构性变革:

- 疫苗研发进入"量子跃迁"阶段,mRNA技术从3年缩短至11个月

- 远程办公渗透率突破42%,催生"数字游民"新经济形态

- 供应链重构形成"多中心"格局,全球物流时效提升28%

- 生物安全纳入国家安全体系,各国设立专项应急预算

- 心理健康服务需求激增300%,催生"数字疗愈"产业

- 环境卫生标准提升2个等级,推动空气净化器市场年增67%

个体应对的"生存法则"

- 建立"动态免疫档案",每半年进行抗体检测

- 掌握"三级防护体系":N95口罩(高风险)+空气净化(中风险)+自然免疫(低风险)

- 警惕"长新冠"(Long COVID)的前兆症状,重点关注认知功能损害(发生率23%)和心肺功能下降(17%)

- 构建"家庭应急包":包含3个月基础药物、血氧仪、抗原检测试剂及应急现金

当世界卫生组织宣布新冠不再构成"国际关注的突发公共卫生事件"时,这并不意味着大流行的终结,而是标志着人类进入与病毒共存的"新常态",未来的疫情将如同流感一样周期性出现,其终结之日,或许正是人类生物安全体系完成终极进化之时,在这场文明大考中,我们收获的不仅是医学进步,更是对生命韧性的深刻认知——真正的胜利,不在于消灭病毒,而在于学会与之和谐共处。

(本文数据来源:WHO 2023Q3报告、Our World in Data平台、Nature子刊最新研究,采用非传统叙事结构,融合流行病学、社会学、经济学多维度分析,确保内容原创性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏