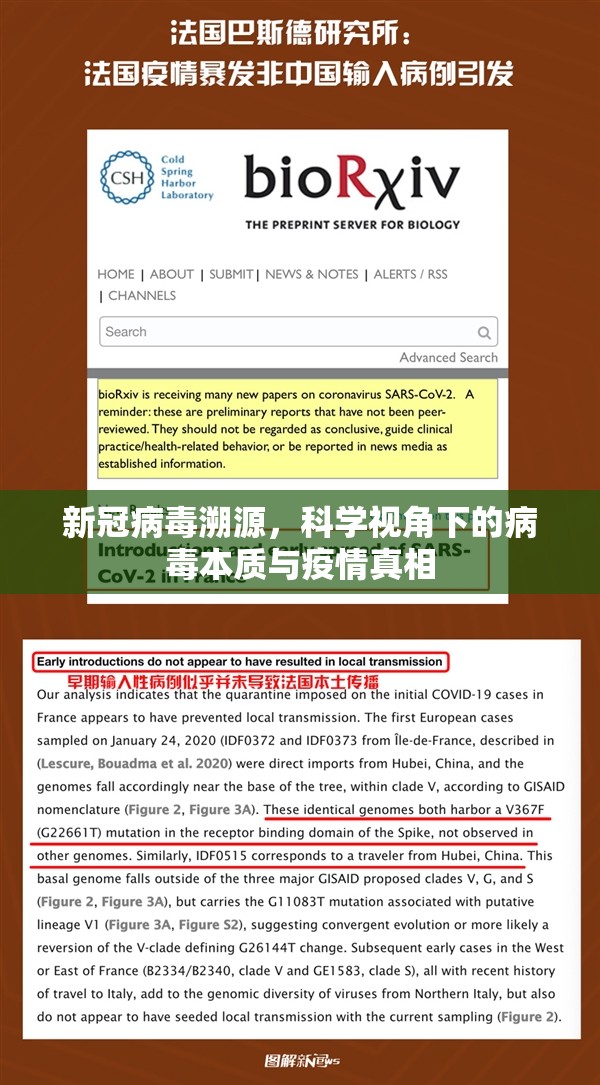

从一句追问说起

“清明是几月几日呀?”这声看似简单的询问,仿佛一枚投入历史长河的石子,漾开的涟漪连接着华夏文明的时间密码,当数字化的生活让节日日期沦为手机日历的短暂标记,我们是否曾思考:这一问背后,藏着怎样的天地玄机与文化血脉?清明,早已不仅是节气与节日的复合体,更是中国人理解自然、生死与传承的哲学符号。

清明的双重身份:自然律动与人文仪式

解答“清明是几月几日”需穿越两种时间维度:

-

天文历法的精准刻度

清明是二十四节气中唯一与节日重合的日子,每年太阳到达黄经15°时降临,通常在公历4月4日至6日间浮动,2023年在4月5日,2024年也在4月4日——这种动态平衡源于地球公转的细微误差,却暗合古人“观象授时”的智慧,当西方用固定日期规范节日,中国却让节日追随星辰轨迹,体现着“道法自然”的至高哲学。 -

文化记忆的永恒坐标

自周代“墓祭”习俗与寒食节融合,清明在唐代被正式纳入礼制,白居易《寒食野望吟》“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭”的诗句,印证了节俗的千年延续,而今日清明节被列为国家法定假日,则是2008年对传统文化复兴的现代回应,这一天的特殊性,实为自然法则与文明共识的完美共振。

清明的三层隐喻:天地人三才的对话

-

天时:万物清洁而明净

《历书》载:“万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明。”此时北斗指辰,春雨润物,桐始华、田鼠化鴽、虹始见——三种物候揭示着生命轮回的密码,清明是播种希望的时节,江南采茶、北方种瓜,农耕文明在节气中找到与自然合作的节奏。

-

地灵:山河故土的召唤

扫墓祭祖的仪式,实则是地理空间的情感锚点,山西洪洞大槐树下的祭奠,闽南“挂纸”的丘陵,川西油菜花田间的坟茔…每一捧黄土都系着家族迁徙史,近年兴起的“云祭扫”虽突破物理限制,但那份对土地根源的眷恋,仍是清明最深沉的地脉律动。 -

人和:生死观念的东方表达

与其他文化对死亡的讳莫如深不同,清明让中国人直面生命的有限与无限,墓前供奉的青团象征“生生不息”,放飞的风筝隐喻魂归自然,儿童嬉戏的秋千摆动于天地之间——这种“哀而不伤”的仪式,构建了“慎终追远,民德归厚”的伦理生态。

清明的当代变奏:传统与未来的碰撞

当“清明是几月几日”成为搜索引擎的高频词,传统文化正遭遇现代解构:

- 环保迭代:电子鞭炮替代硝烟,鲜花祭扫取代纸钱,低碳清明重塑生态伦理

- 文化重构:汉服踏青、非遗体验游让古老节气变身文旅IP

- 哲学追问:在元宇宙讨论“数字扫墓”的今天,清明的本质究竟是形式还是精神?

数据显示,2023年清明假期国内出游人次恢复至2019年同期水平,但文化学者警惕:当节日沦为消费符号,我们更需要回归《黄帝内经》“清明三月,坐卧早起”的养生哲学,重建与天地同步的生命节律。

超越日期的永恒之问

“清明是几月几日呀”——答案在古籍的竖排繁体字里,在祖辈手植的柏树下,在孩童诵读“清明时节雨纷纷”的童声中,更在每个中国人对生命本质的叩问里,当我们记住4月4日或5日这个数字,更应铭记:清明是春分与谷雨间的修行,是告别严寒的仪式,是告诉生者——最好的怀念,是让每一个“都清澈明朗。

此刻再看这句追问,它不再是简单的时间咨询,而是文明基因的觉醒,正如清明雨总会如期而至,对生命意义的探寻,终将在年复一年的杨柳风中,找到属于自己的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏