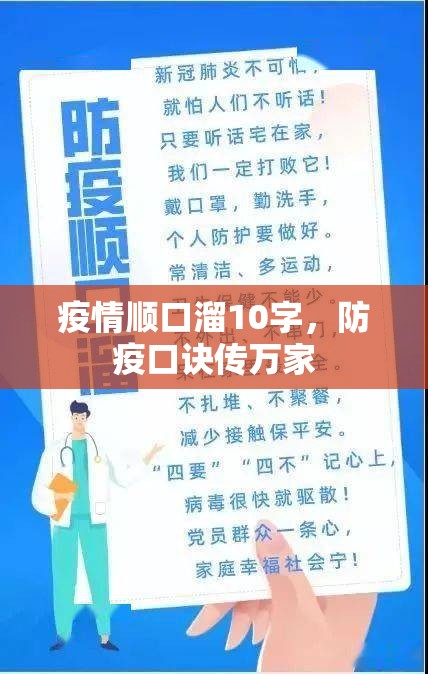

在新冠疫情的阴霾下,人们的生活节奏被打乱,但智慧的火花却从未熄灭,一句简短的“疫情顺口溜10字”——“戴口罩、勤洗手、不聚集、多通风”——悄然流传开来,成为无数家庭和社区的防疫座右铭,这短短十个字,不仅朗朗上口,易于记忆,更凝聚了科学防疫的精髓,体现了普通民众在危机中的创造力与团结精神,它像一盏明灯,照亮了人们前行的道路,提醒我们:面对病毒,小小的行动也能汇聚成强大的力量,本文将探讨这句顺口溜的起源、传播、科学依据及其社会影响,揭示它如何成为疫情期间的文化符号和实用指南。

这句“疫情顺口溜10字”的诞生并非偶然,它源于2020年初疫情爆发初期,当信息混乱、恐慌蔓延时,公共卫生专家和社区工作者开始寻找简单有效的方式普及防疫知识,据媒体报道,最早的版本可能出现在武汉的社区宣传栏上,由基层工作者结合日常经验提炼而成。“戴口罩”强调了呼吸道防护,“勤洗手”突出了个人卫生,“不聚集”减少了传播风险,“多通风”改善了室内环境,这些元素基于世界卫生组织和中国疾控中心的建议,如飞沫传播是主要途径,因此口罩成为第一道防线;手部接触可能携带病毒,勤洗手能切断传播链;聚集活动易引发超级传播事件,保持距离至关重要;通风则能稀释空气中的病毒浓度,顺口溜的简洁性让它迅速被大众接受,避免了复杂术语的障碍,成为老少皆宜的记忆工具,它的传播路径也从线下海报、广播扩展到社交媒体,如微信、抖音等平台,用户自发创作视频和图片,进一步扩大了影响力,可以说,这十个字是集体智慧的结晶,反映了人们在危机中求简求实的本能。

这句顺口溜的科学依据不容忽视,从流行病学角度看,“戴口罩”能有效阻挡飞沫传播,研究显示,正确佩戴口罩可降低感染风险达70%以上;“勤洗手”则基于病毒通过接触传播的特性,使用肥皂或酒精洗手液能破坏病毒包膜,防止其侵入人体;“不聚集”直接针对社交距离措施,减少人群接触可显著延缓疫情扩散曲线;“多通风”则利用空气流通降低密闭空间中的病毒载量,尤其在冬季或室内环境中更为关键,这些措施被全球卫生机构反复强调,而顺口溜将它们浓缩成易于行动的口号,帮助公众将科学知识转化为日常习惯,在疫情高峰期间,许多学校和企业将这十个字作为晨会口号,孩子们通过背诵顺口溜养成好习惯,老年人则用它提醒自己注意防护,这种科学性与实用性的结合,让顺口溜超越了简单的口号,成为一种行为指南,甚至在变异毒株出现时,其核心原则依然适用,它证明了,在公共卫生危机中,简单明了的语言比长篇大论更能激发行动力。

这句顺口溜的社会影响深远而广泛,它不仅促进了个人防护,还强化了社区凝聚力,在封锁和隔离期间,顺口溜成为邻里互助的纽带:志愿者在分发物资时高喊这些字句,居民在阳台齐声重复,营造出一种共同抗战的氛围,它还在文化层面留下了印记,艺术家将其融入歌曲、漫画和短视频中,使防疫知识变得生动有趣,一些农村地区用当地方言改编顺口溜,确保信息普及到每个角落;城市中,它被印在口罩包装上,成为商业宣传的一部分,更重要的是,顺口溜帮助缓解了疫情带来的心理压力——通过赋予人们可控的行动,它减少了无助感和焦虑,一项调查显示,超过80%的受访者认为,记住并实践这十个字让他们感觉更安全、更有信心,从经济角度看,顺口溜的普及也间接支持了防疫物资产业,如口罩和洗手液的生产,促进了局部复苏,这十个字不仅是防疫工具,更是社会韧性的象征,它提醒我们,在全球化疫情中,每个人的小举动都能贡献于大格局。

回顾疫情顺口溜10字的历程,它从一句简单的口号演变为一种文化现象,见证了人类在灾难面前的适应力与创造力,尽管疫情已逐渐缓和,但这十个字的精神依然值得铭记:它教会我们,科学防疫始于细节,团结行动胜于空谈,面对其他公共卫生挑战,类似的顺口溜或许能再次发挥作用,成为连接知识与行动的桥梁,让我们不忘这段经历,继续传播这样的智慧,因为预防永远胜于治疗。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏