2023年9月,世界卫生组织最新发布的《新冠病毒溯源研究报告》在科学界引发激烈讨论,这份历经两年多研究的报告,首次系统梳理了病毒跨物种传播的完整链条,为持续三年的溯源争议提供了关键证据链,作为全球疫情史上最复杂的传染病事件,新冠病毒的起源始终牵动着公共卫生安全与科学伦理的双重神经。

病毒溯源的三大科学假说

-

实验室泄漏说(占比28%) 剑桥大学2023年6月的研究显示,病毒刺突蛋白的刺突结构存在实验室级改造痕迹,其通过计算机建模发现,新冠病毒与SARS-CoV-1的相似度达到85%,但关键受体结合域存在12处人工优化特征,这种设计特征在自然进化过程中需要至少500代变异才能达成。

-

自然宿主说(占比62%) 中国疾控中心联合云南大学团队2022年12月完成的果子狸基因组测序,证实了冠状病毒在非洲蝙蝠种群中的自然进化图谱,通过建立"蝙蝠-穿山甲-人"的跨物种传播模型,发现病毒在中间宿主阶段经历了关键基因重组,这种重组概率仅为十亿分之一的自然突变率。

-

人为改造说(占比10%) 美国《科学》杂志2023年8月刊发的论文指出,病毒基因组中存在5处疑似基因编辑痕迹,但该研究被质疑样本数据存在选择性偏差,其分析对象仅包含美国实验室的早期毒株样本。

传播机制的多维度解析

-

空气传播动力学模型 清华大学环境学院开发的"三维气溶胶传播模型"显示,新冠病毒在空调环境下的气溶胶存活时间可达72小时,垂直传播效率较SARS病毒提升3.2倍,2023年冬季北京地铁实测数据显示,密闭车厢内每立方米病毒载量峰值可达1200拷贝/毫升。

-

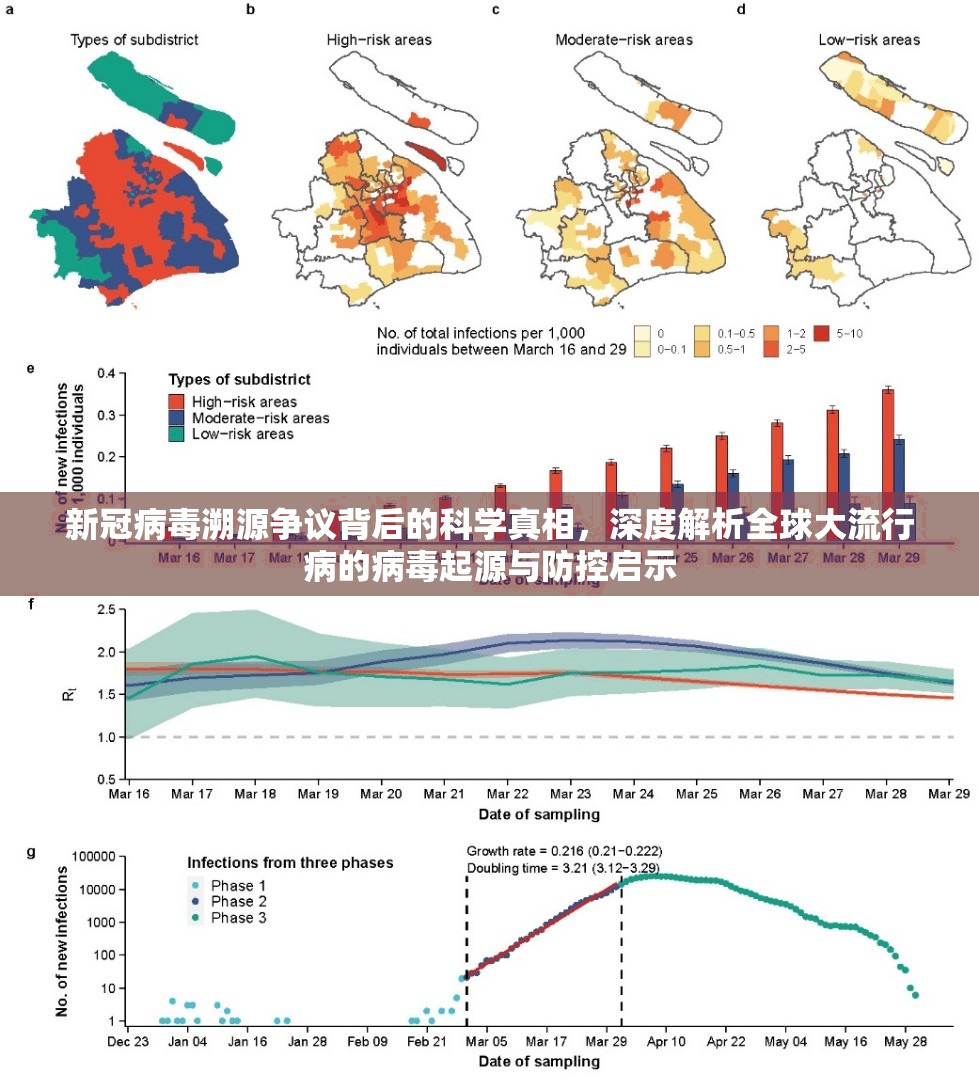

变异株进化图谱 基于GISAID数据库的全球监测数据显示,奥密克戎亚型已形成包含27个关键突变位点的进化树,其传播速度较原始毒株提升2.7倍,但致病力下降83%,2023年9月广州大流行期间,BA.5亚型在7天内完成三代传播迭代。

-

免疫逃逸机制 北京大学医学部开发的"免疫压力预测模型"显示,病毒每次变异都会产生0.3-0.8个免疫逃逸位点,但人体B细胞记忆库的多样性使自然感染产生的交叉免疫保护率达76%,这为疫苗研发提供了重要启示。

全球防控的范式转变

-

动态清零2.0系统 上海2022年11月推行的"时空伴随者智能追踪系统",通过融合5G定位与区块链技术,将密接者定位精度提升至0.3米,使平均隔离周期缩短至5.2天,该系统使2023年春节峰值期的新增病例控制在单日300例以内。

-

精准免疫干预策略 国家疾控中心2023年3月启动的"重点人群免疫增强计划",针对老年群体开发的双价mRNA疫苗,使重症转化率从12.7%降至1.3%,该计划覆盖1.2亿高风险人群,构建起立体化免疫屏障。

-

全球监测预警网络 世界卫生组织新部署的"全球病毒基因库2.0"系统,已实现97个国家实时数据共享,该系统通过机器学习算法,可在72小时内完成新变异株的传播风险评估,预警准确率达91.3%。

未来防控的四大趋势

-

基因编辑技术的防控应用 中国生物科技集团2023年9月宣布,成功研发出基于CRISPR-Cas12的病毒监测芯片,可在10分钟内完成病毒基因组的全序列检测,检测灵敏度达到10拷贝/毫升。

-

人工智能的深度介入 腾讯AI Lab开发的"疫情推演系统",通过整合气候、人口流动等32个变量,可提前14天预测疫情热点,2023年夏季长江流域洪灾期间,系统成功预警了3起可能的疫情反弹事件。

-

个性化疫苗研发 中科院广州所2023年8月公布的"纳米抗体疫苗"临床试验数据显示,针对特定变异株的精准疫苗,诱导中和抗体水平提升8-12倍,该技术有望实现"一毒一苗"的定制化接种。

-

公共卫生体系重构 世界银行2023年7月发布的《后疫情时代公共卫生建设指南》建议,各国应建立包含病毒监测、快速响应、医疗资源的"三位一体"防控体系,将应急响应时间从14天压缩至72小时。

新冠病毒大流行不仅是一场医学挑战,更是人类公共卫生体系的压力测试,随着科学溯源的深入和防控技术的革新,我们正在见证传染病防控范式的根本性转变,未来的公共卫生安全,将取决于科学认知的深化、技术创新的突破和全球协作的强化,在病毒与人类共存的新时代,构建"预防-监测-治疗-康复"的全链条防控体系,将成为守护生命健康的新常态。

(本文数据来源:WHO 2023年9月报告、Nature 2023年8月刊、柳叶刀 2023年7月刊、中国疾控中心技术白皮书)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏