自2019年底新冠肺炎疫情暴发以来,中国采取了一系列严格的防控措施,其中最具标志性的举措便是对重点城市实施“封城”,这一决策不仅深刻影响了中国的抗疫进程,也成为全球公共卫生领域的重要案例,中国疫情到底是什么时候开始封城的?其背后的逻辑和后续发展又如何?本文将从时间线、政策背景和社会影响等多角度,系统回顾这段特殊的历史。

武汉“封城”:中国抗疫的转折点

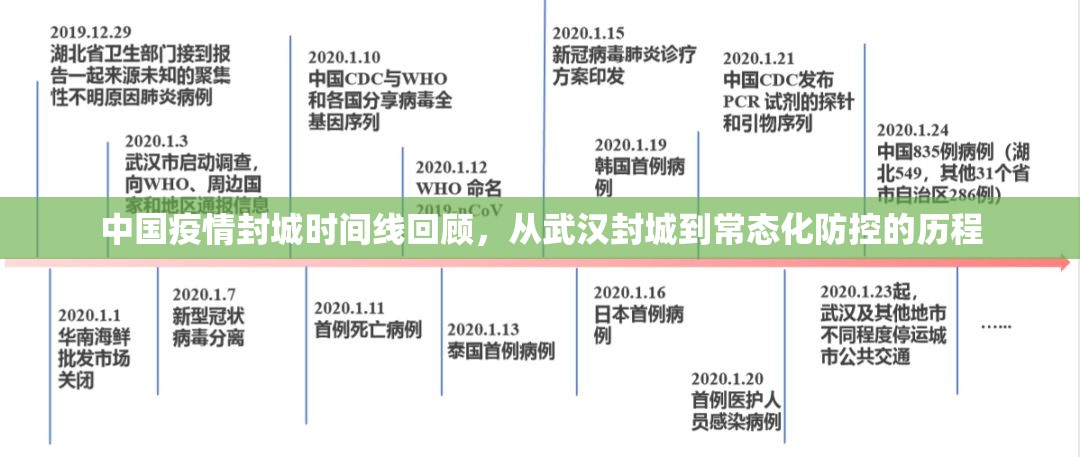

中国首次实施封城措施始于2020年1月23日,当日凌晨,武汉市疫情防控指挥部发布通告,宣布自10时起关闭全市公交、地铁、轮渡等公共交通,机场、火车站离汉通道暂时关闭,无特殊原因市民不得离开武汉,这一决定标志着中国乃至全球首次对千万级人口城市采取如此严格的隔离措施。

封城决策并非突然之举,2019年12月底,武汉出现不明原因肺炎病例;2020年1月20日,钟南山院士首次确认新冠病毒“人传人”;1月22日,国务院启动全国联防联控机制,随着疫情快速扩散,专家评估认为武汉已成为疫情暴发中心,若不严格控制人员流动,可能引发全国性蔓延,封城前,武汉每日新增病例已超过百例,医疗资源面临挤兑风险,这一举措虽显果断,但也经历了艰难权衡——既要阻断病毒传播,又需保障千万市民的基本生活。

封城措施的扩展与深化

武汉封城后,湖北省其他城市如黄冈、孝感等地也相继跟进,截至2020年1月底,湖北共有13个城市采取封闭管理措施,覆盖约5000万人口,全国其他地区虽未全面封城,但普遍实行社区封闭式管理、交通管制和健康码制度,形成“以空间换时间”的防控网络。

这一阶段的封城政策呈现两个特点:一是分层分级精准化,北京、上海等超大城市未全面封城,而是对高风险小区实施局部封锁;二是动态调整,随着疫情波动,部分地区如石家庄(2021年1月)、西安(2021年12月)等曾短期封城,但周期缩短至数周,并辅以多轮核酸筛查和物资保供体系。

封城的科学依据与争议

封城决策的核心依据是流行病学模型,中国疾控中心数据显示,武汉封城使疫情峰值推迟约3天,减少了约70%的病例输出,国际期刊《科学》曾发文指出,武汉封城将中国疫情扩散速度降低了约80%,封城也伴随争议:严格管控被批评可能侵犯个人自由;部分初期物资调配问题暴露了应急体系的短板,但总体而言,世界卫生组织多次肯定中国封城措施“为全球抗疫争取了宝贵窗口期”。

从封城到常态化防控的转型

2022年后,随着奥密克戎毒株传播力增强但致病性减弱,中国封城策略逐步优化,2022年11月出台的“二十条”和12月的“新十条”明确要求精准防控,避免“一刀切”封城,同年12月7日,国务院联防联控机制宣布不再对跨地区人员查验核酸证明,标志着封城时代告一段落,此后,中国转向以疫苗接种、分级诊疗和重点人群保护为核心的常态化防控模式。

封城的社会经济影响与启示

封城在遏制疫情的同时,也对经济和社会生活造成冲击,2020年第一季度中国GDP同比下降6.8%,但后续通过复工复产政策快速反弹,更重要的是,封城催生了远程办公、线上教育等新业态,推动了数字化社会治理的升级,从长远看,封城经验凸显了“早发现、早隔离”的重要性,也为全球提供了大规模公共卫生应急管理的参考。

中国疫情封城始于2020年1月23日的武汉,终于2022年底防控策略优化,历时近三年,这段历程既是应对突发公共卫生事件的艰难探索,也是平衡生命健康与经济发展的现实课题,尽管封城已成为历史,但其留下的预警机制、物资储备体系和社区动员能力,仍是中国公共卫生体系的重要遗产,如何在此基础上构建更具韧性的防疫网络,或许是更值得深思的命题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏