随着新冠病毒的持续演变,全球疫情数据不断更新,其中累计死亡病例作为衡量疫情严重性的关键指标,牵动着无数人的心,根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新统计,截至2023年底,全球累计死亡病例已超过700万例,而中国在严格防控措施下,累计报告死亡病例数相对较低,但近期局部地区的波动仍引发广泛关注,这些数据不仅是冰冷的数字,更是人类共同经历的创伤,值得我们深入剖析其背后的原因、影响与启示。

全球疫情最新数据:累计死亡病例的严峻现实

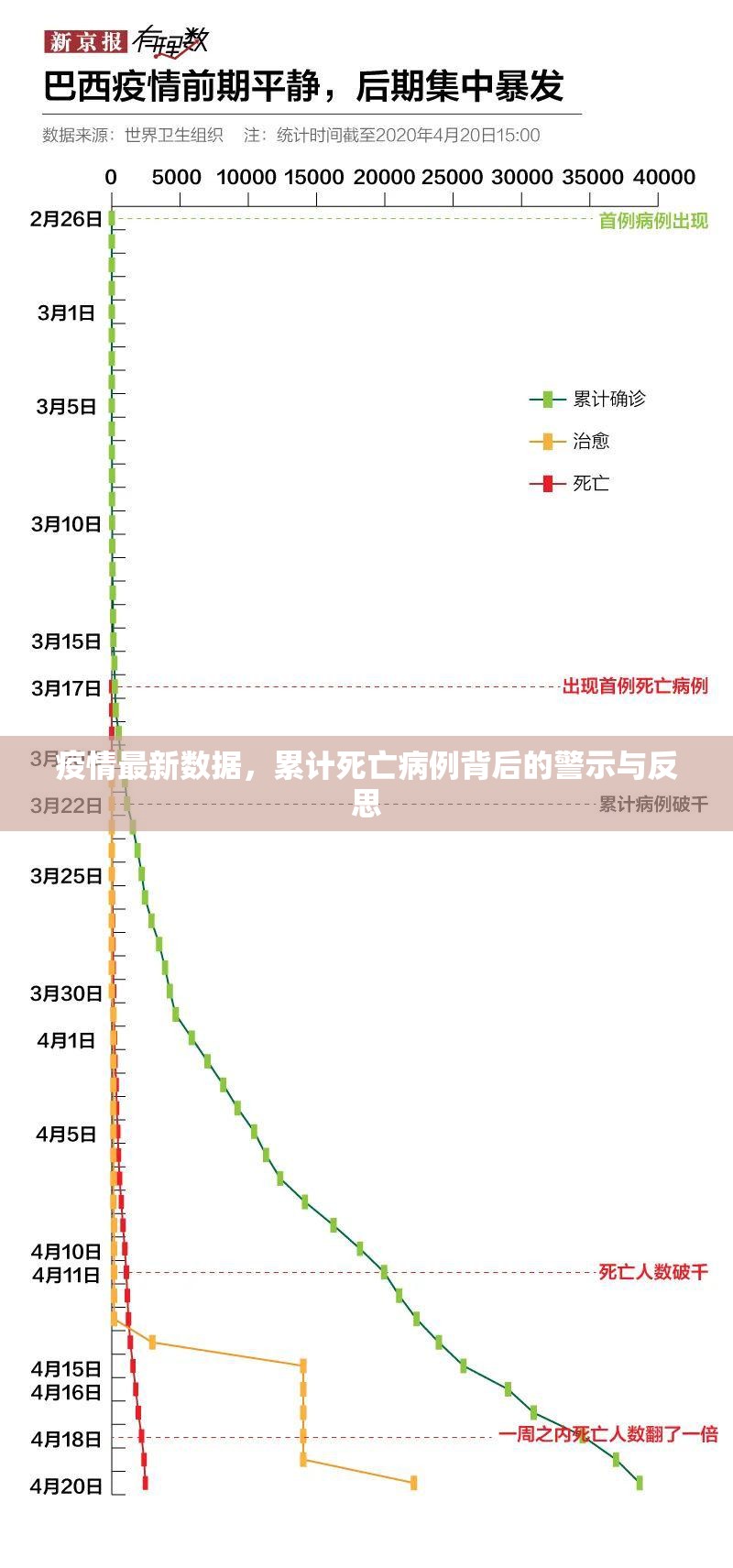

从全球范围看,累计死亡病例的分布呈现明显的不均衡性,发达国家如美国、巴西和印度,死亡病例数居高不下,其中美国累计死亡病例突破110万例,占全球总数的近六分之一,这与其早期防控疏漏、医疗资源挤兑以及社会分化等因素密切相关,相比之下,中国通过动态清零政策、大规模核酸检测和疫苗接种,有效控制了死亡率,官方数据显示,中国内地累计死亡病例数维持在较低水平,但近期随着奥密克戎变异株的传播,个别地区如北京、上海等地报告了零星死亡病例,提醒我们疫情远未结束。

这些数据背后,隐藏着更深层的社会问题,在医疗资源匮乏的发展中国家,死亡病例的漏报和低估现象普遍存在,实际数字可能远高于官方统计,WHO专家指出,全球超额死亡率(即疫情期间总死亡人数与正常年份的差值)可能是官方报告死亡病例的2-3倍,这反映了疫情对公共卫生系统的冲击及其间接影响,如延误其他疾病治疗导致死亡。

累计死亡病例的影响:社会、经济与心理的多重挑战

累计死亡病例的上升不仅是健康危机,更演变为社会经济的“催化剂”,它加剧了社会不平等,在低收入群体和老年人中,死亡风险显著更高,以美国为例,少数族裔的死亡率是白人的1.5倍以上,凸显了医疗资源分配的不公,经济受损严重,全球供应链中断、旅游业萎缩和劳动力短缺,与死亡病例导致的家庭破碎和生产停滞直接相关,据国际货币基金组织(IMF)估计,疫情使全球经济增速放缓3-4个百分点,而高死亡国家恢复更慢。

心理层面,累计死亡病例带来的创伤后应激障碍(PTSD)和集体焦虑不容忽视,一项覆盖多国的调查显示,超过30%的受访者因亲友去世或长期隔离出现抑郁症状,尽管死亡病例数较低,但公众对疫情反复的担忧依然存在,这要求我们在数据透明的基础上加强心理疏导。

数据背后的反思:从防控到人文关怀的转型

累计死亡病例的数据更新,不仅是对防控措施的检验,更是对全球协作与人文精神的呼唤,它暴露了公共卫生体系的脆弱性,许多国家在疫情初期未能及时预警,导致死亡病例激增,中国通过快速响应和科技支撑(如健康码和流调系统),降低了死亡率,但这仍需持续优化,以应对未来可能的新发传染病。

数据强调了疫苗和药物研发的重要性,全球已接种超过130亿剂疫苗,但死亡病例中未接种者占比较高,说明疫苗覆盖率不均仍是短板,中国研发的多款疫苗在降低重症和死亡风险上成效显著,但变异株的突破性感染提醒我们,科学防控需与时俱进。

累计死亡病例呼唤更深刻的人文关怀,每一个数字都代表一个生命的逝去,背后是家庭的悲痛和社会的损失,我们应在数据统计中融入人性化视角,例如通过纪念活动和政策支持,帮助丧亲家庭重建生活,媒体在报道疫情数据时,需避免制造恐慌,而是传递科学防控的信心。

以数据为镜,走向更 resilient 的未来

疫情最新数据中的累计死亡病例,是一面镜子,映照出人类的脆弱与坚韧,它提醒我们,在追求经济增长的同时,不能忽视公共卫生基础;在全球化的今天,没有一个国家能独善其身,中国在防控中取得的成效,为世界提供了经验,但也需警惕自满情绪,我们应加强国际合作,推动数据共享和疫苗公平,同时构建更具弹性的医疗体系,当下一次危机来临时,我们才能更从容地面对,让累计死亡病例的曲线不再陡峭。

疫情终将过去,但教训永存,让我们从这些数据中汲取智慧,珍视生命,共创一个更健康、更公平的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏