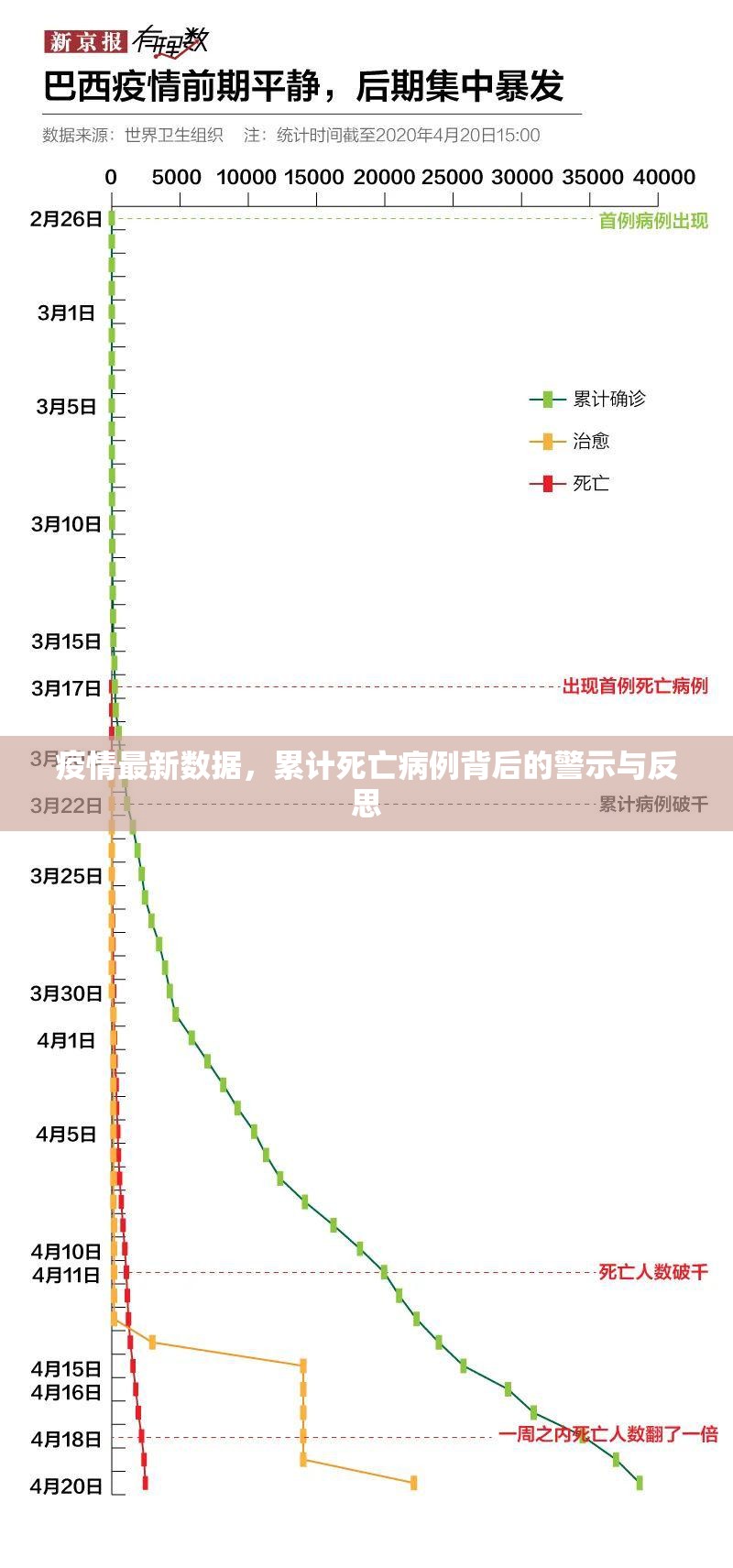

在全球与新冠病毒共存的第三个年头,当大众的注意力逐渐从每日疫情通报转向经济复苏与日常生活时,那份关于生命最终代价的统计——死亡数据,依然以其最冷酷、最直接的方式,记录着这场大流行的真实轨迹,一张最新的疫情死亡数据图,远不止是柱状图、曲线或百分比的总和;它是一幅用生命绘制的警示录,值得我们屏息凝神,深入解读其背后的复杂内涵与沉重启示。

数据图的表象:全球态势与区域焦点的冰与火

打开任何一份权威机构发布的最新全球疫情死亡数据图,几个鲜明的特征会立刻映入眼帘。

从时间轴上看,全球死亡人数的峰值曲线已明显从早期令人窒息的陡峭高坡,过渡到一系列被“熨平”但仍起伏不定的丘陵,这无疑是全球疫苗接种普及、医疗救治能力提升以及病毒毒力演变的共同结果,奥密克戎及其亚变种成为主导毒株后,虽然其极强的传染性导致了病例数的海啸式增长,但对应的死亡率(Case Fatality Rate)相较于德尔塔等早期毒株已显著下降,数据图上的这条曲线,直观地反映了疫情从“暴发”到“流行”的阶段性转变。

区域间的差异构成了数据图的“冰与火之歌”,一些国家和地区,凭借高疫苗接种率、完善的公共卫生体系以及民众较高的防护意识,其死亡数据已长期维持在极低的水平,图表上的曲线近乎一条紧贴横轴的平静线条,目光转向医疗资源相对匮乏、疫苗接种滞后的地区,图表上仍会不时出现刺眼的“波峰”,这些区域性的小范围爆发提醒我们,大流行并未真正“结束”,它只是以一种不均衡的方式潜伏着,随时可能在某些脆弱环节掀起新的波澜。

数据图开始越来越多地呈现“结构性”分析,按年龄分层的死亡比例图会清晰地显示,老年群体、尤其是有基础疾病者,依然是疫情中最脆弱的人群,其死亡风险远高于年轻群体,这种结构化的数据,迫使我们将关注点从宏大的总数,转移到对特定高危人群的精准保护上。

数据图的背后:被简化的数字与未被简化的悲剧

任何数据图都是一种高度简化的模型,每一个上升的柱体,每一个代表死亡的圆点,背后都是一个鲜活生命的逝去和一个家庭的永久创伤。

-

“超额死亡”的幽灵: 最严谨的疫情死亡分析,绝不会仅仅盯着官方报告的“新冠直接死亡”数据,一个更全面、也更能反映疫情真实影响的指标是“超额死亡率”,它指的是某一时期实际死亡人数与没有疫情情况下预期死亡人数之间的差额,许多最新研究通过数据图揭示,全球范围内的“超额死亡”人数远高于官方报告的新冠死亡人数,这多出来的部分,包括了因医疗资源挤兑而未能及时得到救治的其他疾病患者、因防疫措施间接导致的死亡(如心理健康问题)以及可能未被准确归因的新冠死亡,这张“超额死亡”数据图,描绘了一幅更为宏大也更为悲壮的全景,它告诉我们,疫情的杀伤力不仅在于病毒本身,更在于它对整个社会运行体系的冲击。

-

长尾效应与长期健康负担: 死亡数据图标记的是生命的终点,但疫情带来的健康威胁存在漫长的“长尾效应”。“长新冠”(Long COVID)问题日益凸显,其对患者心肺功能、认知能力及长期生活质量的损害,无法在死亡数据图中体现,我们看到的是一条趋于平缓的死亡曲线,但在这条曲线之下,是数以百万计的人正承受着疫情带来的持续性健康折磨,这警示我们,评估疫情的影响,绝不能只看“死亡率”,还需关注“致残率”和整体的疾病负担。

从数据到行动:图表指引的未来之路

最新疫情死亡数据图的价值,最终应转化为我们面向未来的行动指南。

它强化了疫苗接种的基石地位。 所有数据都一致表明,全程接种尤其是及时接种加强针,仍然是防止重症和死亡最有效的武器,数据图中那些死亡率低平的区域,无一不是疫苗接种的“优等生”,这要求我们必须持续推动疫苗的公平可及和接种率的提升,特别是在老年人和基础疾病患者中查漏补缺。

它呼吁公共卫生系统的韧性建设。 疫情像一次压力测试,暴露了全球公共卫生体系的短板,数据图上的每一次波峰,都是对医疗资源、预警机制、应急响应能力的拷问,我们必须投资于更强大的初级卫生保健系统、更充足的医疗物资储备和更高效的疫情监测网络,以确保在下一场危机来临时,能够更好地保护生命。

它倡导一种理性、负责的共存策略。 解读数据图,不是为了渲染恐慌,而是为了达成理性的共识,在病毒未被根除的前提下,我们需要学会与之共存,这意味着,在疫情平缓期,我们可以享受正常的社会生活;当数据出现异常波动时,又能迅速启动针对性的、非一刀切的防护措施(如佩戴口罩、加强检测等),特别是保护高危人群,这种基于数据监测的、灵活应变的能力,将是后疫情时代社会韧性的关键。

一张最新的疫情死亡数据图,是一份沉甸甸的历史档案,也是一面映照现实的镜子,它用最科学的语言,诉说着生命的脆弱与坚韧,揭示着不平等带来的伤痛,也指明着我们前进的方向,当我们凝视这些曲线和数字时,不应只有短暂的唏嘘,更应有深刻的反思与坚定的行动,因为,尊重每一个被数据代表的逝者,最好的方式就是从这图表中汲取教训,努力构建一个更能抵御风险、更珍视每一个生命的健康未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏