当我们打开世界疫情地图,映入眼帘的是一行行不断变动的数字,一个个按确诊数、死亡数或疫苗接种率排序的国家列表,这种“全球疫情数据排序”,早已成为我们认知这场世纪大流行的一个基本视角,它似乎提供了一种清晰的秩序,一种衡量各国抗疫表现的“客观”标尺,在这看似冰冷、精确的排序背后,隐藏着远比数字本身更为复杂的故事——关于信息、公平、治理与人类共同命运的深层思考。

排序的“热图”:数据可视化的力量与局限

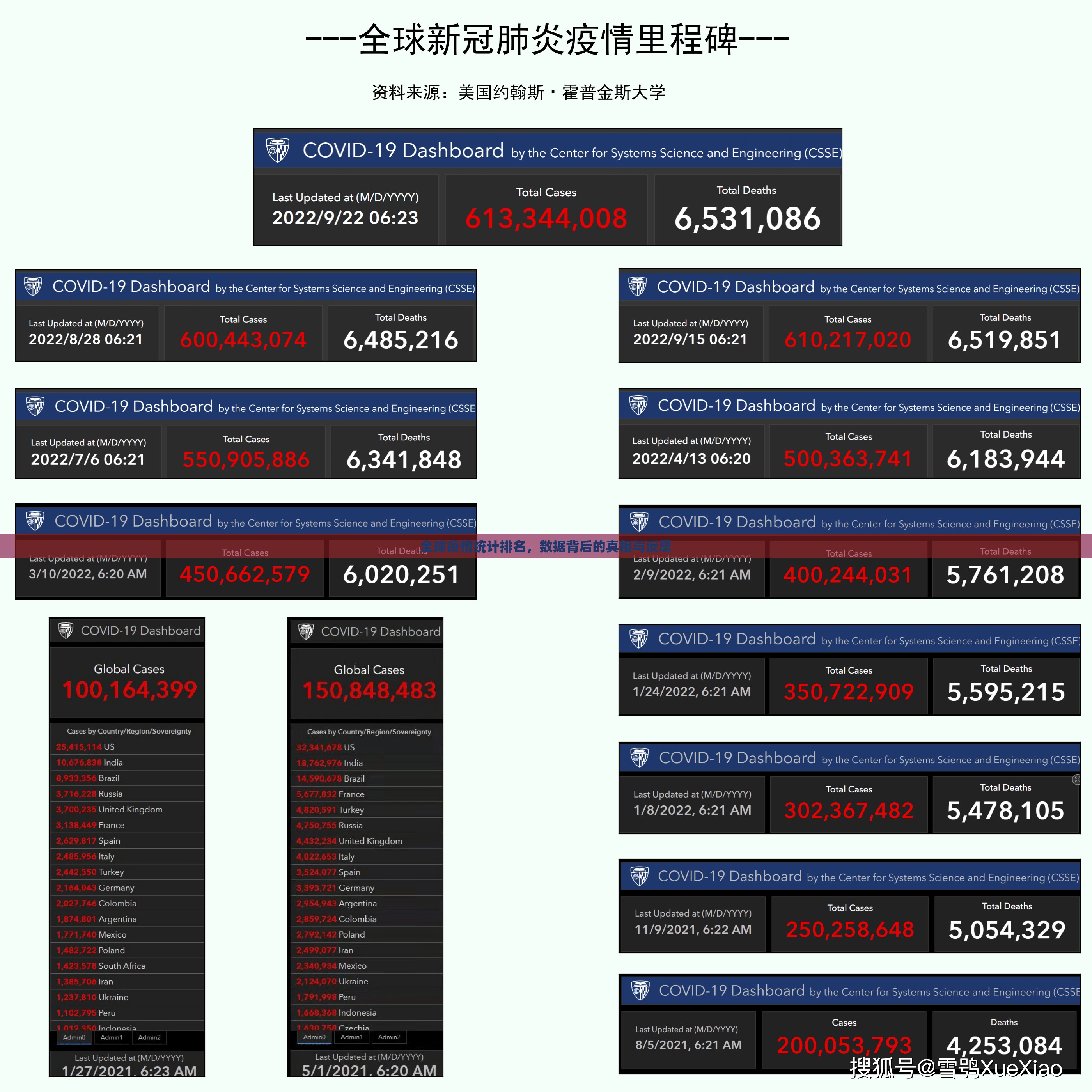

数据排序与可视化,无疑是我们理解宏观趋势的强大工具,通过将抽象数字转化为颜色深浅不一的地图或高低错落的柱状图,我们得以瞬间把握疫情的“震中”与“洼地”,这种排序具有巨大的现实意义:

- 资源调配的指南针: 国际组织与援助国往往依据疫情严重程度(如每百万人确诊数、死亡数)的排序,来优先分配医疗物资、疫苗和资金。

- 政策制定的参照系: 各国政府通过横向比较,评估自身防控措施的成效,借鉴他国经验,调整策略,低感染率、低死亡率的国家常被视为“优等生”,其模式被广泛研究。

- 公众风险的感知器: 对于个人而言,数据排序影响了出行选择、对特定地区的风险认知以及对政府政策的支持度。

这种排序的“热度”也可能灼伤我们的判断,它极易简化成一个单一的“排行榜”,而忽略了数据生成过程的巨大差异,检测能力、统计标准、透明度以及政治干预,都如同一个个不同的“滤镜”,扭曲了我们所看到的“真实”,一个检测量巨大的发达国家,其确诊数可能远高于一个检测不足的发展中国家,但这未必完全反映真实的感染广度,排序,在此刻成了一场规则并不完全统一的比赛。

排序的“冷思考”:被平均数掩盖的不平等

更深刻的洞见,来自于对排序数据本身的“解构”,当我们谈论一个国家的“总确诊数”或“人均死亡数”时,我们使用的是“平均数”这个工具,而平均数,恰恰是最擅长掩盖内部差异的“魔术师”。

全球范围的排序,凸显了国家间的不平等,疫苗研发成功后,高收入国家凭借财力和技术优势,在“疫苗接种率”排序中迅速领先,而许多低收入国家则一度徘徊在榜单末尾,这不仅是数字的差距,更是生命机会的鸿沟,“免疫鸿沟”成为全球抗疫最深的伤疤之一。

在国家内部,排序与平均数同样具有欺骗性,一个国家的整体低死亡率,可能掩盖了特定种族、低收入社区或老年群体中触目惊心的超高死亡率,将纽约与怀俄明州平均,将上海与西部乡村平均,所得出的“乐观”数据,对于身处疫情风暴眼中的弱势群体而言,毫无意义,数据排序如果只停留在宏观层面,就会忽视结构性不平等这一疫情放大器,使得资源与关注无法精准投向最需要的地方。

超越排序:从数据竞争到命运与共

久而久之,全球疫情数据排序在某些语境下,异化成了一种国家声誉和制度优劣的“竞技场”,这种叙事是危险且短视的,病毒不理会国籍与意识形态,它的变异与传播是一个全球性动态过程,任何一个国家的失守,都可能催生新的变异株,从而让整个世界的努力付诸东流。

我们必须超越简单的排序思维,迈向更深层次的合作与共情。

- 关注数据背后的鲜活生命: 每一个数字背后,都是一个破碎的家庭、一段中断的人生,排序不应导致我们对高数字国家产生麻木或指责,而应唤起对全体人类苦难的共同悲悯。

- 强化全球公共卫生治理: 疫情暴露了全球卫生体系的脆弱性,未来的方向不应是各自为政的数据竞赛,而是建立更透明、更统一的数据共享机制,以及更公平的疫苗与药物分配平台。

- 投资于全人类的健康防线: 排序提醒我们,世界上最薄弱的公共卫生环节,决定了全球面对下一次大流行的整体抵抗力,帮助他国,就是帮助自己。

全球疫情数据排序,是一面多棱镜,它既反射出科学的理性之光,也折射出政治的角力、资源的不公和认知的偏见,它是有用的工具,但绝非终极的审判,当我们凝视那些排序列表时,不应只满足于知道“谁在第一,谁在最后”,更应思考如何让数据的流动,驱动资源的流动、智慧的流动和关怀的流动,最终共同筑起守护全人类健康的堤坝,因为在这场与病毒的战争中,真正的胜利,不是某个国家在榜单上的独领风骚,而是整个人类社会的安全抵达。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏