自2022年初奥密克戎变异株引发新一轮疫情以来,上海这座国际化大都市的防疫动态始终牵动人心,随着时间推移,“上海疫情啥时候解除”已成为市民、企业乃至全国关注的焦点,要回答这一问题,需从疫情数据、政策调整、社会应对等多维度综合分析,而非简单预测一个具体日期,疫情的“解除”并非一蹴而就,而是一个逐步过渡的过程,涉及防控策略从应急状态向常态化的转变。

当前疫情数据与趋势:波动中的积极信号

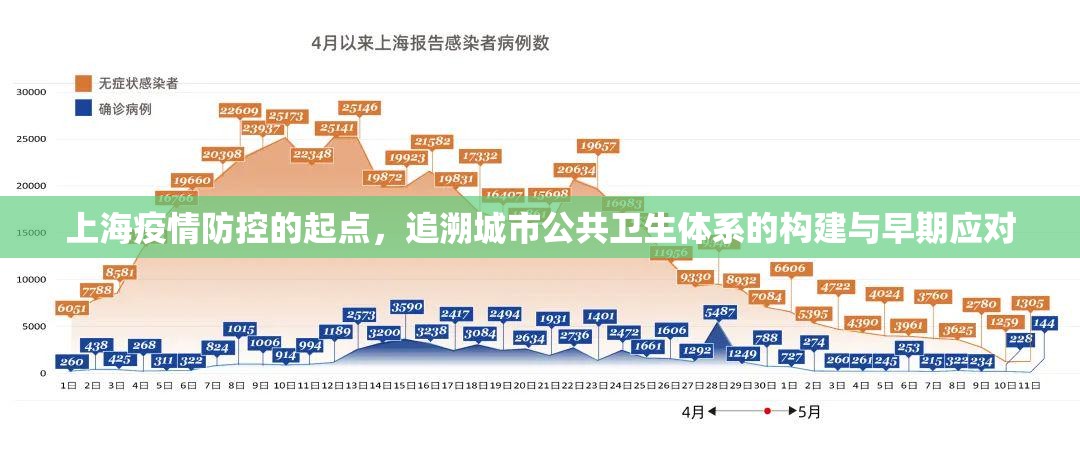

截至2023年,上海疫情总体呈现波动下降趋势,从公开数据看,每日新增感染者数量已从2022年高峰期单日数万例回落至低位水平,重症率和死亡率也因疫苗接种普及和医疗资源优化而显著降低,2023年春季以来,上海多数区域已实现社会面动态清零,局部散发疫情均通过快速流调和管控得以遏制,这种趋势表明,病毒传播链正在被有效切断,但完全“归零”仍面临挑战,奥密克戎变异株的高传染性和隐匿性,导致疫情可能存在反复风险,尤其是输入性病例的压力持续存在,疫情的“解除”需以数据稳定为前提,即连续多周无本土大规模传播,且医疗系统恢复常态运行。

政策层面的动态调整:从封控到精准防控

上海疫情管控政策的变化,直接关系到“解除”的时间表,2022年,上海曾采取全域静态管理等严格措施,而2023年则转向更科学的精准防控,优化后的“三区划分”(封控区、管控区、防范区)机制和常态化核酸检测点布局,大幅减少了社会停摆成本,国家层面“新十条”等政策的出台,强调分层分类救治、推进疫苗接种,为上海提供了灵活调整的空间,上海已逐步取消公共场所扫码限制,放宽跨省流动要求,这些信号暗示防控重心正从“清零”转向“保健康、防重症”,若未来政策进一步倾向流感化管理模式(如降低隔离要求、聚焦重点人群防护),疫情“解除”的进程或将加速,但政策松绑需以医疗资源承压能力为底线,避免短期内病例激增导致挤兑。

社会经济与市民生活的逐步恢复

疫情“解除”的本质是社会运转回归正轨,上海商业、交通、教育等领域已呈现复苏迹象:地铁客流量恢复至疫前八成以上,餐饮零售业通过“数字哨兵”等科技手段有序开放,学校线下教学稳步推进,完全恢复仍存障碍,部分中小企业因长期防疫消耗资金链紧张,需政策扶持;市民心理层面存在“疫情后遗症”,如对聚集活动的谨慎态度,这些因素决定了“解除”是一个渐进过程,可能需经历“局部放松—全面开放—心理适应”三个阶段,若未来无新变异株冲击,预计2023年年底前,上海有望实现大多数生活场景的常态化,但国际航班、大型展会等高频接触领域可能需更长时间。

关键变量:病毒变异、医疗准备与公众协作

疫情解除时间还取决于三大变量:一是病毒变异方向,若出现更温和毒株,或加速群体免疫形成;二是医疗系统韧性,上海通过扩建方舱、储备药物提升了应对能力,但基层医疗资源分布不均仍是短板;三是公众责任意识,例如疫苗接种率(尤其是老年人)、自觉防护习惯等,上海作为人口密集的超大城市,需在防控与民生间寻找平衡点,世界卫生组织虽宣布新冠不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但建议各国保持警惕,对上海而言,“解除”不等于零风险,而是进入低水平流行期,管理方式从行政主导转为社会共治。

理性期待中的“软着陆”

综合来看,上海疫情解除并非某个具体日期的“开关式”终结,而是一个动态调整的过程,基于当前数据、政策和社会恢复态势,若一切平稳,2023年第三季度后可能迎来更实质性的放松,但需警惕秋冬季节性反弹,市民应避免焦躁情绪,转而关注如何适应后疫情时代——例如通过增强免疫力、拥抱数字化生活提升韧性,上海疫情管控的探索,也为全球特大城市提供了宝贵经验:真正的“解除”,是科学、人性化与效率的统一。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏