当人们询问“中国疫情啥时间结束”时,潜意识里期待的往往是一个具体日期,一个可以宣告完全回归2019年以前生活状态的时刻,深入审视中国抗疫的历程与现状便会发现,这个问题本身或许需要重新定义,疫情的“结束”并非一个简单的时间点,而是一个动态的、渐进的范式转变过程——从突发公共卫生事件的应急防控,转向对新冠病毒进行科学、精准、常态化的长期管理,这个过程,中国已经悄然开启。

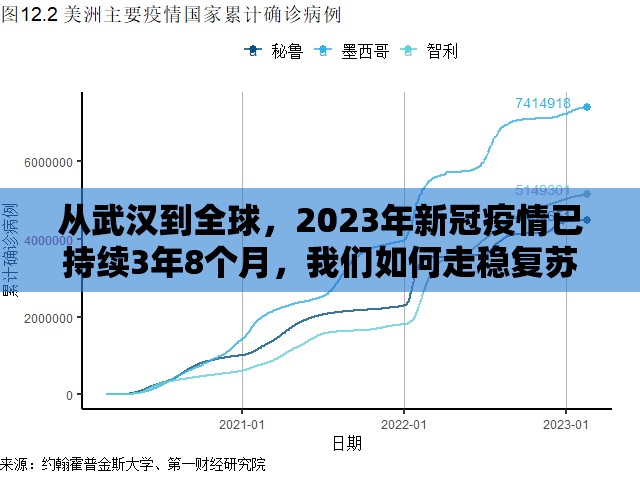

回顾过往,中国疫情防控经历了几个标志性阶段,2020年初,武汉遭遇新冠病毒突袭,中国采取了最为严格的应急管控措施,用三个月左右时间成功控制住疫情,迎来了本土疫情的阶段性“清零”,此后直至2021年底,中国依靠“动态清零”总方针,成功抵御了多轮境外输入引发的本土疫情,最大限度地保护了人民生命健康,保障了经济社会基本盘稳定,这一时期,“结束”意味着一次次局部疫情的快速扑灭。

转折发生在2022年底,随着奥密克戎毒株致病力显著减弱但传播力空前增强,以及全民疫苗接种率已达高水平,中国审时度势,优化调整防控政策,2022年12月,“新十条”出台标志着防控工作进入新阶段,随后,在2023年1月,国家卫健委宣布正式将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,这一法定管理等级的变更,是具有里程碑意义的官方信号,它并非宣告病毒消失,而是意味着在法律和政策层面,社会应对这种疾病的方式发生了根本性转变,从应急状态转入常态管理,从这个意义上说,这是疫情在中国“结束”的一种正式官宣——结束的是作为特别重大突发事件的疫情状态。

为何许多人感觉疫情似乎并未“结束”?这是因为常态化管理阶段依然面临挑战,新冠病毒并未销声匿迹,而是作为已知的呼吸道病毒之一,与流感等病原体共同循环,呈现季节性流行特征,偶尔出现的变异株仍可能引发感染波峰,对脆弱人群构成健康威胁,完全回到疫情前毫无防备的状态并不现实,当前中国的“结束”状态,体现在几个方面:社会运行全面恢复,不再有大规模的封控和停滞;防控措施聚焦于重点机构和脆弱人群保护,强调健康监测、疫苗接种和分级诊疗;公众的防疫意识和个人责任成为重要一环,世卫组织在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,也为全球阶段的转变提供了佐证,与中国调整步调相契合。

展望未来,中国疫情的“结束”将是一个长期共存下的动态平衡,真正的终点,或许不在于病毒被彻底消灭(这在人类传染病史上极为罕见),而在于我们的医疗卫生系统和社会治理能力能够从容、有效地应对它带来的风险,将其对正常生活秩序的干扰降至最低,这需要持续加强公共卫生体系建设,提升医疗救治能力,加速疫苗和药物的研发迭代,并保持公众的科学认知和健康素养。

对于“中国疫情啥时间结束”这个问题,更准确的回答是:作为社会危机模式的疫情已经结束,但作为一项需要长期关注的公共卫生任务,与新冠病毒的斗争进入了新阶段,我们告别的是一个时代,而非一种病毒,理解这一点,有助于我们以更成熟、理性的心态面对未来可能出现的任何公共卫生挑战,在回归常态生活的同时,守护好来之不易的健康与稳定,这场抗疫斗争留下的经验与启示,将继续塑造中国社会应对风险的韧性与智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏