又一份“疫情最新数据通知”在各大信息平台发布,引发社会各界的广泛关注,这些不断更新的数字——新增病例、变异株占比、重症率、疫苗接种情况——如同潮水般涌入我们的视野,牵动着每个人敏感的神经,在信息爆炸的时代,我们是否曾静心思考:这些冰冷的数字背后,究竟传递着怎样的信号?面对层出不穷的数据通知,我们应如何拨开迷雾,进行理性解读,并据此调整我们的生活策略?

我们必须理解,“疫情最新数据通知”的本质是什么,它并非简单的数字罗列,而是一份动态的公共卫生“晴雨表”和“导航图”,其核心目的,是为政府决策、医疗资源调配和公众的个体防护提供科学依据,当我们看到某地新增病例数有所抬头时,这不仅仅是一个警示信号,更是指引我们加强个人防护、避免前往高风险区域的明确提示,当我们了解到主流流行毒株的致病性变化时,这有助于我们客观评估健康风险,避免不必要的恐慌,每一次数据的更新,都是我们重新校准认知和行为的一次机会。

通往理性认知的道路上,布满了“数字迷雾”的荆棘,这重迷雾主要来自两个方面:一是数据的局限性本身,二是信息传播过程中的扭曲。

数据的局限性在于,任何统计都无法做到百分百的绝对精确,受检测范围、报告标准、无症状感染者难以完全发现等因素影响,公开的数据往往只是真实情况的一个“抽样样本”或“滞后反映”,如果我们机械地、孤立地看待某个单日数据,例如因为某日新增病例的短暂飙升而陷入极度焦虑,就可能犯了“只见树木,不见森林”的错误,科学的解读,要求我们更关注数据的长期趋势、多个指标的关联性(如感染数与重症数、医疗资源占用率的比例),以及专家基于这些数据所作出的趋势性研判。

更为复杂的是信息传播的扭曲,在社交媒体时代,“疫情最新数据通知”在传播链条中极易被断章取义、过度解读甚至恶意篡改,一个片面的数据可能被渲染成“失控”的恐慌,一个积极的信号也可能被夸大成“万事大吉”的麻痹,各种来源不明的“内部消息”、“专家预测”与官方数据混杂在一起,形成了真假难辨的信息沼泽,不断挑战着公众的判断力,面对这种局面,我们的“信息免疫力”显得至关重要——坚持从权威机构和主流媒体获取原始、完整的数据通知,对未经证实的小道消息保持警惕,避免成为谣言传播的中间环节。

作为个体,我们究竟该如何正确利用“疫情最新数据通知”来指导生活?

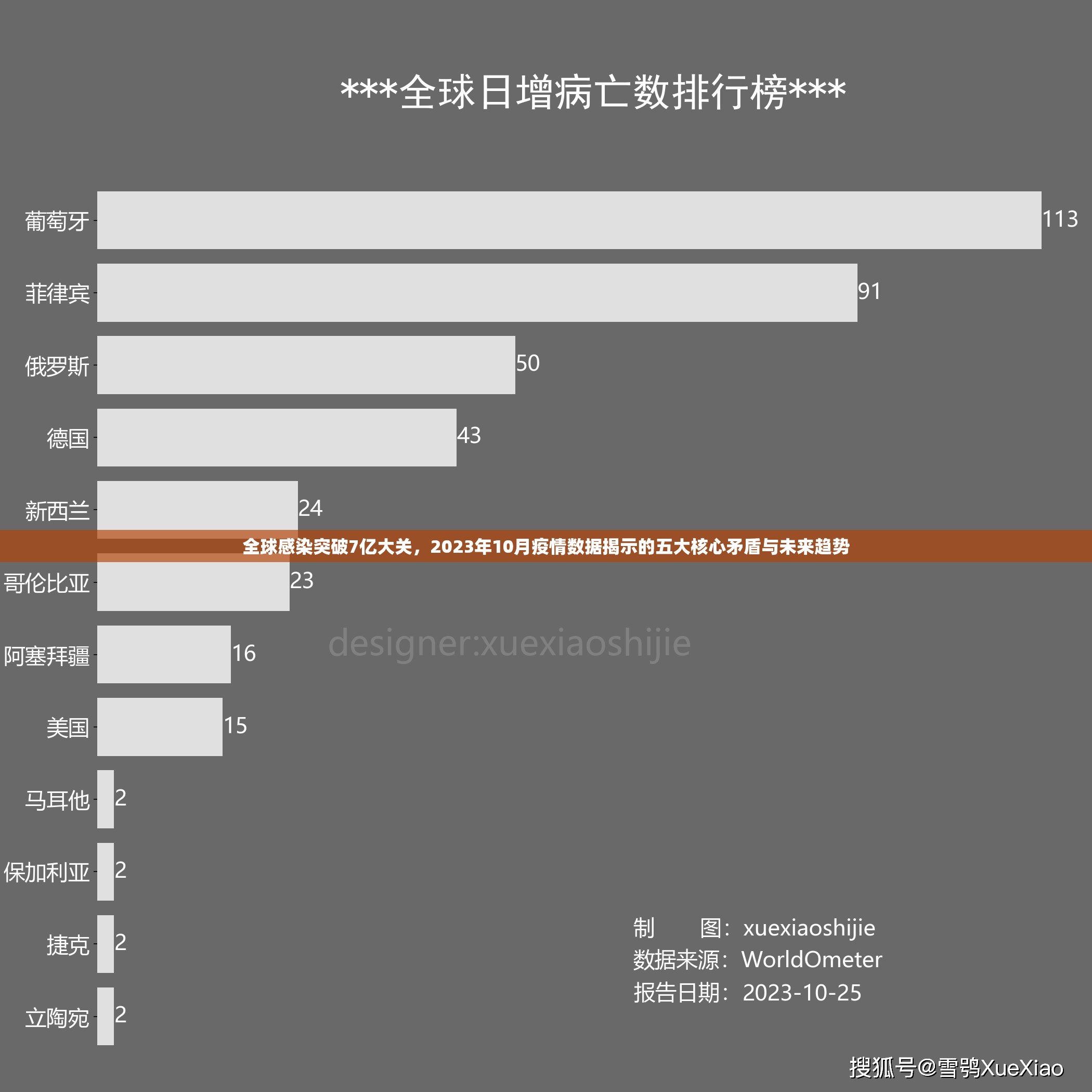

第一,聚焦关键指标,理解其深层含义。 将关注点从单纯的“新增感染数”适度转移到“重症率与死亡率”、“医疗系统承压情况”以及“病毒变异特征”上,这些指标更能真实反映疫情对社会的实际冲击力和当前阶段的主要风险点,帮助我们做出更合理的风险评估。

第二,化被动接收为主动防护。 数据通知是指南针,而非终点,它的价值最终要落实到我们的行动上,当数据显示风险升高时,我们应自觉地重新拾起那些被验证有效的防护措施:科学佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手、多通风,密切关注针对重点人群(如老年人、基础病患者)的疫苗接种建议,及时完成加强免疫,构筑个人健康的“防火墙”。

第三,保持心态平衡,构筑心理防线。 疫情数据难免起伏,我们的生活也不能永远被数字的波动所捆绑,在做好基本防护的前提下,维持规律作息、坚持适度锻炼、保持积极社交(在安全形式下),对于维系身心健康同样关键,理性看待数据,意味着既不盲目乐观、放松警惕,也不过度恐慌、影响正常生活,我们需要学会与不确定性共存,在动态变化中寻找新的平衡与稳定。

“疫情最新数据通知”是我们应对疫情的重要工具,但它不应成为我们焦虑的源泉,在信息的海洋中,我们必须修炼出一双慧眼,善于甄别,精于解读,勇于行动,通过提升自身的科学素养和信息素养,我们才能将这些看似枯燥的数字,转化为守护自身与家人健康、支持社会整体抗疫的坚实力量,疫情尚未完全远去,但一个成熟、理性的社会公民,定能在每一次数据更新中,找到前行的方向和内心的安宁。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏