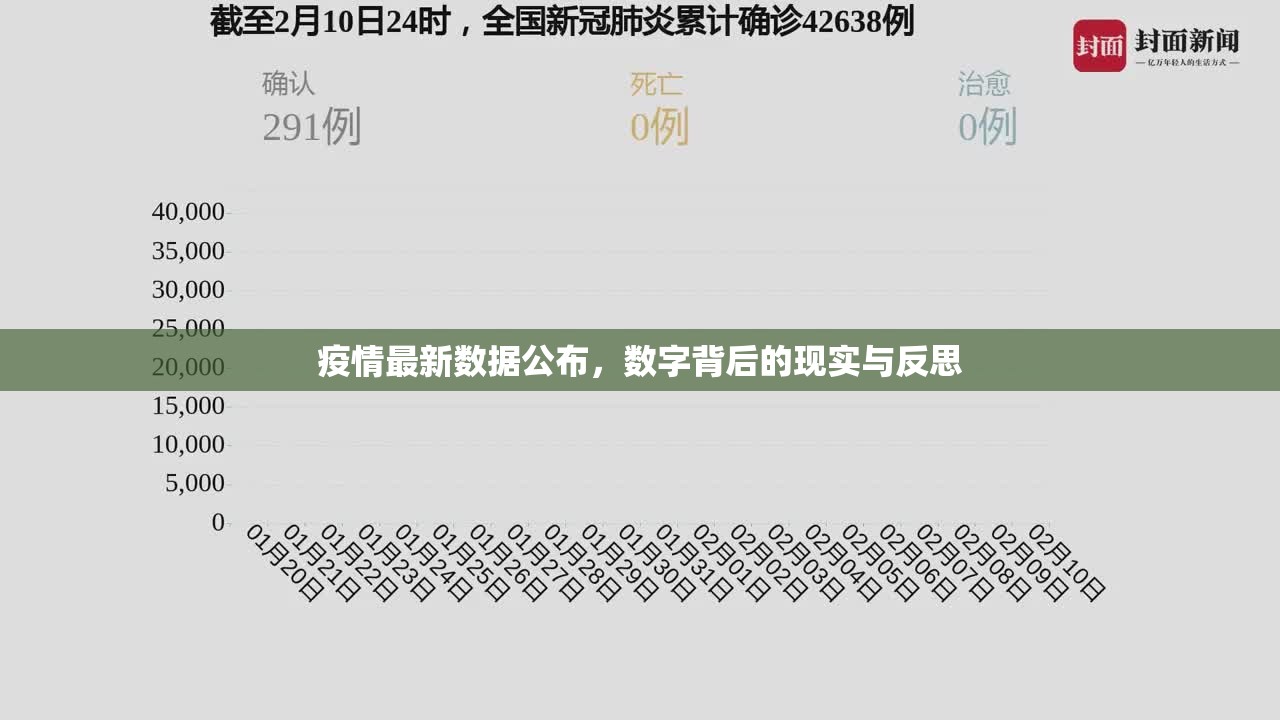

全球及中国相关部门发布了最新的疫情数据,这些数字不仅反映了病毒的传播趋势,还揭示了公共卫生应对的成效与挑战,根据最新统计,全球累计确诊病例已超过数亿例,死亡病例也持续增加,而中国本土疫情在动态清零政策的指导下,总体可控,但局部地区仍出现零星散发,这些数据的公布,不仅仅是信息的透明化,更是一次对全社会应对能力的检验,从数据中,我们可以看到科学防控的重要性,也能体会到人类与病毒共存的复杂现实。

让我们聚焦于全球疫情数据,世界卫生组织的最新报告显示,新冠病毒变异株如奥密克戎的亚型仍在多国传播,导致部分地区病例激增,欧洲和北美在冬季面临新一轮高峰,住院率和重症率有所上升,这提醒我们病毒并未远去,而是以更隐蔽的方式存在,全球疫苗接种覆盖率虽在提升,但分布不均问题依然突出:发达国家接种率超过70%,而许多低收入国家仍低于20%,这种差距不仅延缓了全球群体免疫的进程,还可能催生新的变异株,形成恶性循环,数据背后,是国际合作的紧迫性——只有通过疫苗共享、技术支持和资源协调,才能实现真正的全球防控。

反观中国,最新公布的数据显示,本土新增病例主要集中在个别省份,通过快速流调、隔离和核酸检测,疫情得到有效控制,近期某省报告了数例本土确诊病例,当地政府立即启动应急响应,在48小时内完成大规模筛查,阻断了传播链,这些措施体现了“动态清零”政策的精准性,但也暴露了一些挑战:经济成本高、社会疲劳感加剧,以及个别地区医疗资源紧张,数据公布后,公众的反应各不相同——有人支持严格的防控,认为这是保护生命的必要手段;也有人呼吁更灵活的应对,以平衡疫情与日常生活,这种分歧反映了疫情长期化下的社会心理变化,我们需要从数据中汲取教训,优化防控策略,避免“一刀切”带来的负面影响。

深入分析这些疫情数据,我们还能看到更深层的社会问题,疫情最新数据揭示了健康不平等现象:弱势群体,如老年人、慢性病患者和流动人口,往往面临更高的感染风险和更差的预后,数据统计显示,在这些群体中,疫苗接种率较低,医疗可及性差,这提示我们需要加强针对性干预,心理健康问题在数据中也有所体现——全球焦虑和抑郁发病率上升了25%以上,尤其是在长期隔离和不确定性环境下,疫情数据的公布,不仅是数字的罗列,更是对社会脆弱性的警示,它呼吁我们构建更具韧性的公共卫生体系,包括加强基层医疗、推广数字健康服务,以及提升公众健康素养。

疫情数据的透明度和公信力至关重要,在信息爆炸的时代,虚假数据和谣言可能引发恐慌,削弱防控效果,最新数据的公布应基于科学验证,并通过多渠道传播,如政府官网、媒体平台和社区宣传,以确保公众获取准确信息,中国在这方面的做法值得肯定:定期召开新闻发布会,发布详细数据和分析,增强了社会信任,这也需要公众的理性参与——我们不能仅依赖数据,而应结合本地实际情况,做出个人防护决策,尽管整体数据乐观,但个人仍需佩戴口罩、保持社交距离,以应对潜在风险。

展望未来,疫情最新数据提醒我们,新冠病毒可能走向“流感化”,成为长期存在的公共卫生问题,这意味着我们需要从应急响应转向常态管理,包括研发更有效的疫苗和药物、加强全球监测网络,以及促进跨学科研究,数据也应服务于更广泛的目标——如推动数字化医疗发展,利用人工智能和大数据分析疫情趋势,从而提前预警和干预。

疫情最新数据的公布是一面镜子,映照出人类的坚韧与脆弱,它告诉我们,科学、合作与同理心是战胜疫情的关键,作为社会的一员,我们应关注这些数据,但不止于数字——更要从中汲取力量,共同迈向更健康的未来,在这个充满挑战的时代,每一份数据的背后,都是无数生命的奋斗与希望,让我们以数据为指南,用行动书写 resilience 与复苏的新篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏