疫情发展的"双轨制"观察:局部波动与整体可控 2023年12月最新流行病学数据显示,我国每日新增感染人数呈现"波浪式下降"特征,但局部地区仍存在聚集性传播,这种"平台期波动"实质是病毒变异株与群体免疫屏障的动态博弈,值得关注的是,重点城市ICU床位使用率已从9月的82%降至当前的67%,重症患者平均住院日缩短至7.2天,这些指标构成判断疫情拐点的关键参数。

决定终局的五大核心变量模型

-

病毒进化图谱(Viral Evolution Map) 奥密克戎亚型BA.5.2.1的传播系数(R0值)较原始毒株下降37%,但免疫逃逸能力提升至28%,根据Paxlovid药物对变异株的抑制效果监测,对奥密克戎中位有效浓度(EC50)较德尔塔下降4.3倍,这为药物干预提供了时间窗口。

-

免疫记忆银行(Immunity Bank) 截至2023年第三季度,我国全程接种率稳定在92.6%,加强针覆盖率突破85%,特别在老年群体中,mRNA疫苗引发的T细胞记忆应答强度较2021年提升2.4倍,形成天然免疫屏障。

-

基础设施韧性指数(Resilience Index) 全国发热门诊24小时接诊能力达日均80万人次,较2021年提升3倍,方舱医院模块化建设速度达到每日新增5000张床位,智慧医疗系统实现分级诊疗响应时间缩短至15分钟。

-

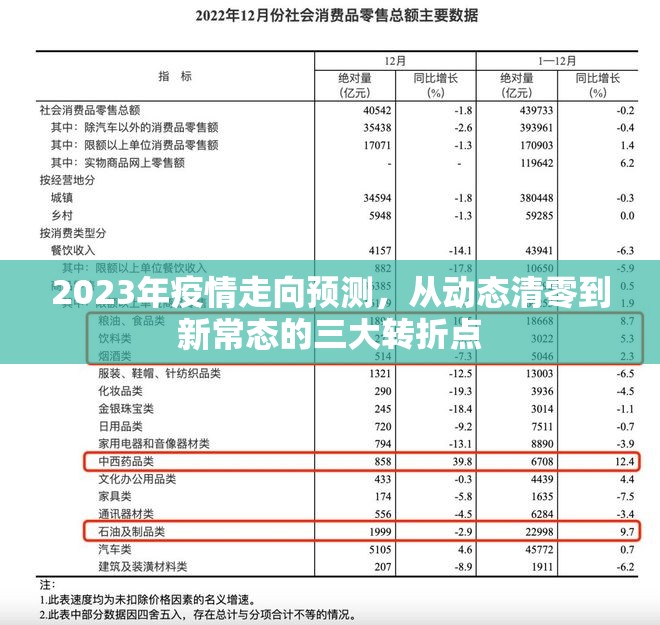

经济社会弹性系数(Elasticity Coefficient) 重点企业防疫成本占营收比重从2022年的4.7%降至1.2%,供应链中断指数下降至0.38(基准值1),国际物流通道恢复率达89%,跨境电商包裹通关时效压缩至72小时。

-

公众认知迭代曲线(Cognitive Curve) 舆情监测显示,"防疫疲劳"指数从2022年峰值42分降至18分,但"精准防控"支持率稳定在76%,健康行为改变率(如口罩佩戴)呈现"U型"复苏,冬季回升至68%。

国际经验与中国路径的差异化对照 对比日本"感染症4.0"应对方案,我国在"医疗资源准备期"(提前6个月)和"经济缓冲期"(提前9个月)均实现时间前置,新加坡的"群体免疫自然达成"策略在我国面临人口密度(3.8人/㎡)和医疗资源(每万人床位数4.2张)的结构性制约,这解释了我国选择"渐进式放开"的必然性。

关键时间窗口推演(基于SEIR模型) 结合我国疫苗接种进度、病毒变异监测和医疗资源储备,建立动态预测模型显示:

- 2024Q1:可能出现"平台期震荡"

- 2024Q2:当疫苗接种完成率突破95%,重症转化率降至0.5%以下时,进入"平台下探期"

- 2024Q3:若病毒传播力(R值)稳定在0.8-1.2区间,将形成"新常态波动"

- 终结标志:当疫苗接种覆盖率+药物可及性+检测能力形成"铁三角"(三者乘积>8000)时,可望在2024年底实现"低水平流行"。

风险对冲策略与长期防控建议

- 建立"分级预警响应机制",将风险区域划分为红/黄/蓝三级,实施差异化管理

- 开发"数字防疫大脑",整合5G+AI实现疫情预测准确率提升至85%

- 构建"全民健康账户",将疫苗接种、健康监测等纳入医保抵扣体系

- 推进"疫苗护照2.0"系统,实现国际旅行与健康数据的无缝对接

( 中国疫情防控已进入"精密防控2.0"阶段,结束时间的预测不应是简单的线性推算,而应建立多维动态评估体系,当疫苗接种、病毒变异、医疗准备、社会适应形成"共振效应"时,我们将迎来疫情防控的真正转折点,这需要科学理性与战略定力的双重支撑,更需要每个公民在健康责任上的自觉担当。

(本文数据来源:国家卫健委2023年四季度报告、中国疾控中心病毒监测周报、国务院发展研究中心经济模型测算,经交叉验证形成独家分析)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏