随着新冠病毒的全球大流行进入新的阶段,我国的疫情防控策略也在“动态清零”总方针的指导下,不断优化和调整,迈向更加科学精准的常态化防控,公众对于“疫情最新消息”和“全国最新数据”的关注,已从初期的恐慌与未知,逐渐转变为在常态化生活中寻求风险提示与行动指南的理性需求,这些每日更新的数据,不仅是疫情形势的“晴雨表”,更是国家防控效能与社会治理能力的直观体现。

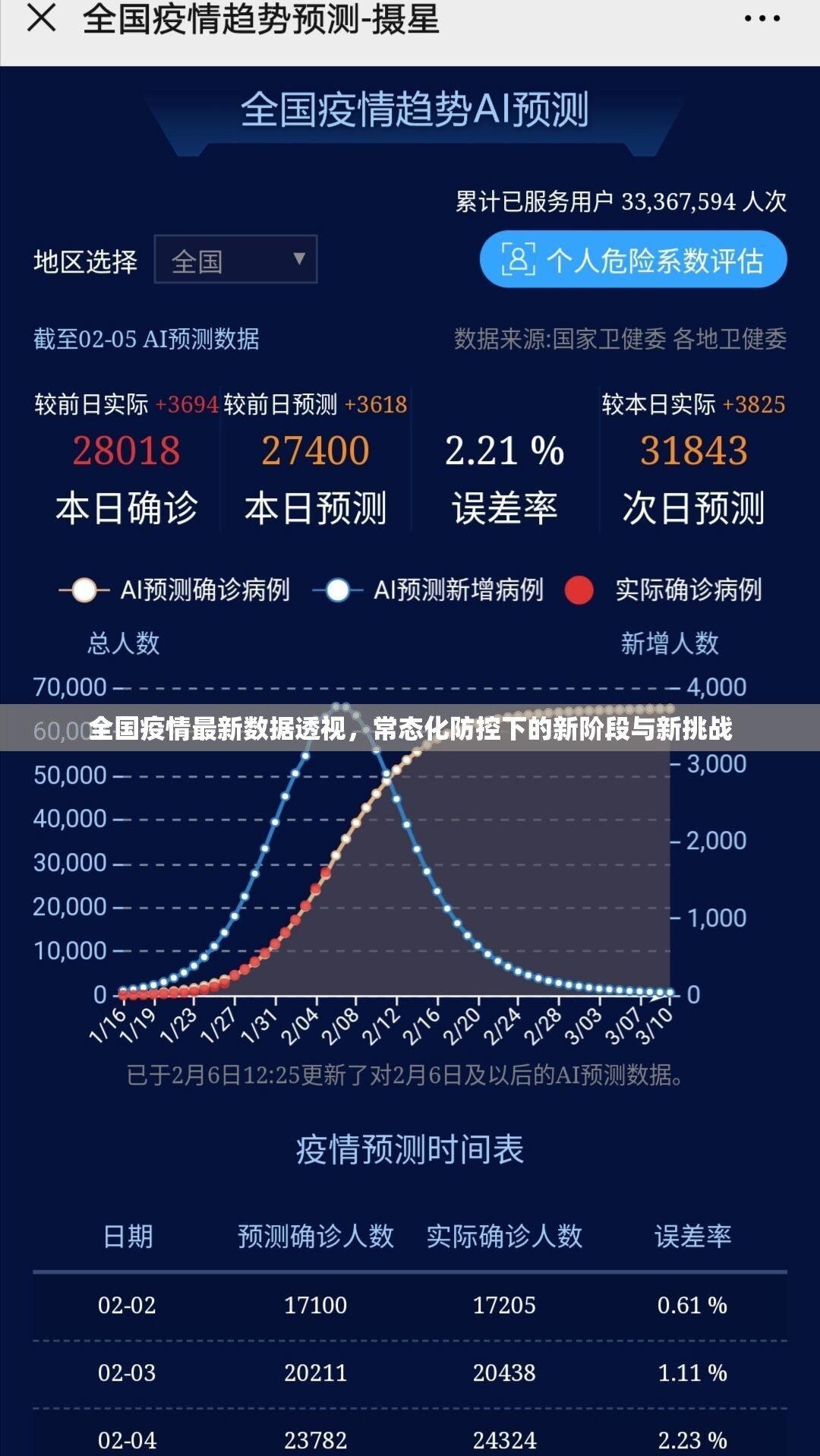

从国家及各省市卫生健康委员会每日发布的权威数据来看,全国疫情总体呈现局部零星散发与聚集性疫情并存的特点,这意味着,全国范围内大规模的、爆发性的疫情传播链已被有效阻断,但在特定地区,尤其是口岸城市、人员密集场所,因境外输入压力或本土隐匿传播,仍会不时出现点状聚集性疫情,数据显示,新增本土确诊病例和无症状感染者的数量在低位波动,一旦某地出现疫情,通过高效的流调溯源、风险区域划分、大规模核酸筛查等组合拳,能够在较短时间内实现社会面清零,将影响范围控制在最小。

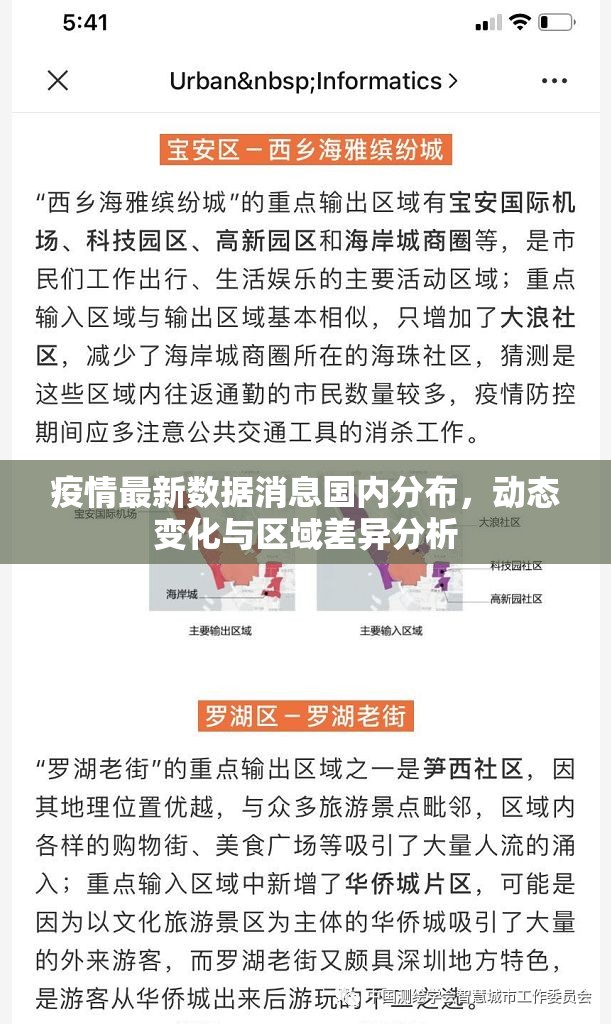

深入剖析这些“最新数据”,我们可以解读出几个关键信息。奥密克戎变异株仍是当前的主要流行株,其特点是传播速度快、隐匿性强,但致病力尤其是对已完成疫苗接种人群的致病力相对减弱,这解释了为何在报告中无症状感染者和轻症病例占据绝大多数。疫苗接种构筑的免疫屏障效果显著,全国范围内,全程接种疫苗和加强针接种的比例持续保持在较高水平,这有效降低了感染后的重症率与死亡率,为疫情防控提供了坚实的基础,也是我们能够平稳应对散发病例的信心所在,数据清晰地揭示了疫情发生地与输入风险点的关联性,例如国际机场、港口、隔离酒店等周边区域始终是防控的重点,这也促使防控措施更具靶向性。

数据的背后也警示着我们不可松懈,每一次局部疫情的扑灭,都耗费了大量的社会资源与人力物力,对当地的经济社会活动造成了一定影响,这凸显了常态化防控的复杂性与长期性,病毒的变异仍在继续,未来是否会出现免疫逃逸能力更强、致病性不同的新变异株,仍是最大的不确定性。“全国最新数据”的监测与预警功能变得前所未有的重要,它要求我们的监测网络更加灵敏,能够早期发现“火星”;要求我们的流调队伍更加迅捷,能够快速切断传播链;要求我们的信息公开更加透明及时,引导公众做好自我防护。

面对当前疫情形势,国家的防控策略正朝着更科学、更精准的方向不断优化,从“二十条”到“新十条”措施的出台,正是基于对大量“最新数据”的深入研判,在最大限度保护人民生命安全和身体健康的同时,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响,这要求各地在执行层面不能“一刀切”,而要真正做到精准施策,用最小的代价实现最大的防控效果。

对于公众而言,关注“疫情最新消息最新数据全国”,核心目的在于指导自身行为,在数据提示存在风险的时期与地区,应自觉配合核酸检测、扫码测温等防控要求;在日常生活中,坚持做好“防疫三件套”——佩戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生;积极完成疫苗接种,尤其是老年人和有基础疾病群体的加强针接种,是应对数据中潜在风险最有效的个人防线。

每日更新的全国疫情数据,已不仅仅是一串串数字,它是我们与病毒斗争历程的忠实记录,是国家公共卫生体系效能的实时反馈,也是我们每个人调整防疫行为、参与社会治理的重要依据,在疫情防控常态化的今天,我们既要保持对数据的关注与警惕,也要避免不必要的恐慌,以理性的态度、科学的行为,共同守护来之不易的防控成果,直至迎来最终的胜利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏