黄浦江的水依旧流淌,外滩的灯火依然璀璨,但这座城市的脉搏,却因一场旷日持久的疫情而变得不同往昔,街头巷尾,人们戴着口罩匆匆而行,眼神中交织着坚韧与疲惫,心底回荡着同一个问题:上海疫情,什么时候可以结束?

要回答这个问题,我们首先需要理解疫情发展的复杂性,新冠病毒的变异速度超出了所有人的预期,从原始毒株到德尔塔,再到奥密克戎及其亚型变异株,每一次变异都在挑战着我们的防控体系,病毒的传播力在增强,潜伏期在变化,这些因素使得精准预测疫情结束时间变得异常困难,上海作为国际化大都市,人口密集、流动性大,这既是中国经济的引擎,也成为了疫情防控的“放大器”,当全球疫情尚未平息之时,任何一个国家的疫情波动都可能通过航空、海运等渠道影响到上海。

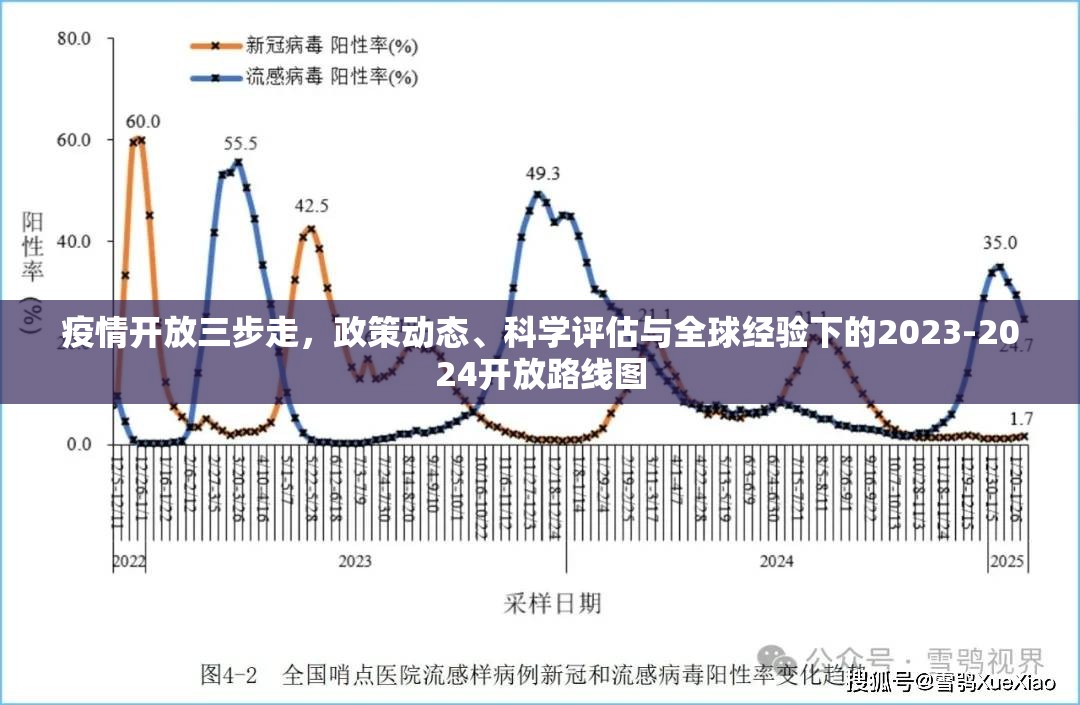

从科学角度看,疫情结束的标志并非简单的“零病例”,而是达到某种形式的群体免疫或与病毒建立新的平衡,这需要通过疫苗接种建立免疫屏障,以及有效的公共卫生措施阻断传播链,上海市民疫苗接种率虽高,但疫苗保护效力随时间衰减的问题,变异株对疫苗的逃逸能力,这些都影响着疫情的发展轨迹,专家普遍认为,未来我们可能需要学会与病毒共存,而不是期待其完全消失——这意味着疫情的“结束”可能不是传统意义上的彻底消灭,而是转化为一种可管理、可控制的状态。

上海此次疫情的防控策略经历了明显的动态调整过程,从初期的精准防控到后期的全域静态管理,再到如今的常态化核酸检测,这些措施背后是科学与现实的不断博弈,防疫不仅仅是医学问题,更是社会治理能力的全面考验,上海在探索中前行,既有经验也有教训——物资保供体系的完善、就医通道的保障、特殊人群的关怀,这些细节决定着防控措施的实际效果,每一次策略调整都在向着更加科学、精准、人性化的方向迈进。

疫情对上海经济社会的影响是深远的,餐饮、旅游、零售等接触性服务业遭受重创,小微企业面临生存压力,供应链紊乱影响着各行各业,更不容忽视的是心理层面的冲击——长期的不确定性催生了普遍的焦虑情绪,生活节奏被打乱,未来规划被迫搁置,然而危机中也孕育着转机:线上经济迎来新发展机遇,远程办公逐渐普及,城市数字化转型加速推进,这些变化或许将重塑上海的未来经济格局。

面对疫情的不确定性,普通人该如何自处?首先需要调整心态,认识到疫情可能是场“持久战”,避免陷入“何时结束”的焦虑循环,我们可以专注于可控之事:遵守防疫规定、做好个人防护、保持健康生活方式,在物理空间受限时,拓展精神空间的自由度——阅读、学习新技能、与家人深度交流,这些都是应对不确定性的有效方式,社区邻里关系的重构也值得关注,疫情期间的互助行为展现了城市温度,这种社会资本的积累将成为后疫情时代宝贵的财富。

纵观全球疫情发展态势,没有任何一座城市能够独善其身,上海疫情的最终平息,离不开全国疫情防控大局,也与全球疫情发展趋势密切相关,国际合作、信息共享、疫苗公平分配,这些因素共同影响着每座城市的疫情轨迹,中国的“动态清零”政策在保护人民生命健康方面取得了显著成效,而如何平衡疫情防控与经济社会发展,将是未来需要持续探索的课题。

上海疫情何时结束?或许没有人能给出确切的日期,但我们可以确定的是,这座城市和它的居民正在经历一场成长与蜕变,疫情终将过去,而这段经历所淬炼出的韧性、智慧和共同体意识,将成为上海未来发展的无形财富,在不确定性中,我们学会珍惜日常生活的可贵,重新思考个人与集体、人类与自然的关系。

当某天我们摘下口罩,自由呼吸在这座城市的时候,回望这段岁月,或许会感谢那个在不确定性中依然前行的自己,疫情会结束,但生活永远继续——这才是最确定的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏