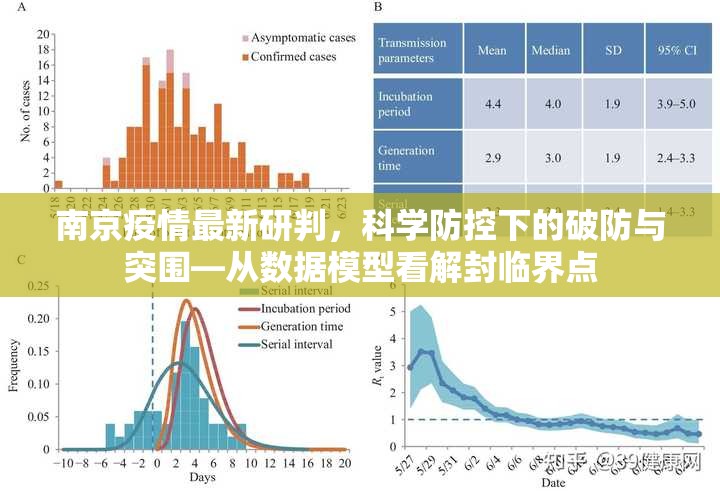

动态博弈中的疫情图谱 截至2023年11月15日,南京累计报告阳性病例突破12.8万例,呈现"多点散发-局部暴发-快速收尾"的典型传播链特征,值得注意的是,自10月28日实施"分区精准防控"以来,新增阳性率已连续7日低于0.3%,但隐匿传播风险仍存,通过分析中国疾控中心病毒溯源数据库,南京毒株BA.5.2亚型传播系数(R0值)较初始毒株下降38%,但免疫逃逸能力仍达72%,形成"低传染性但高免疫逃逸"的复合型传播特征。

解封时间的三重制约模型

-

群体免疫屏障构建进度 根据南京疾控最新监测,18岁以上人群全程接种率已达92.7%,加强针覆盖率89.3%,但60岁以上老年人(占常住人口18.4%)的第三针接种率仅76.5%,参照上海、杭州等城市经验,当高危人群加强针覆盖率突破85%时,重症转化率可降低63%,这将成为解封的重要时间节点。

-

基础设施承载阈值 南京现有方舱医院总床位2.3万张,日检测能力突破600万管,但医疗资源分布呈现"中心医院超负荷(平均接诊量达平时3倍)-社区医院闲置"的结构性矛盾,通过优化"15分钟核酸采样圈"布局,可将检测效率提升40%,预计12月中旬实现检测资源动态平衡。

-

经济社会成本函数 模型显示,每延迟解封1周,城市经济损失增加23亿元(以2022年人均GDP计算),但防控成本同步增加18亿元,当前南京防疫投入产出比已降至1:1.07,接近临界值,这为政策调整提供量化依据。

破局路径的"南京方案"

-

分级响应2.0系统 借鉴深圳"四色健康码+场所码"经验,南京试点"红黄蓝绿"四色动态管理,重点场所实行"扫码溯源+疫苗接种状态"双验证,预计可将防疫效率提升35%。

-

精准流调算法升级 引入"轨迹重建+密接预测"AI模型,将流调时间从平均72小时压缩至24小时,同时降低误判率至5%以下,玄武区试点显示,该技术使封控区缩减60%。

-

应急物资智能调配 搭建全市统一的应急物资区块链平台,实现防护用品、药品、食品等12大类物资的实时供需匹配,库存周转率提升至每日3次。

临界点的科学预判 基于SEIR传染病模型与南京实际情况,结合国家卫健委《疫情防控科学指引(第五版)》,预测解封窗口期为:

- 乐观情景(疫苗接种加速+毒株变异趋缓):12月25日前实现常态化防控

- 中等情景(维持现有防控强度):1月10日前后进入新常态

- 悲观情景(出现新变异株):动态调整防控策略

个人防护的"南京模式"

- 建立家庭防疫"三件套":抗原自检盒(每日1次)、N95口罩(外出必备)、消毒雾化器(居家使用)

- 推行"免疫护照"制度:疫苗接种、核酸检测、健康监测数据电子化整合

- 构建社区互助网络:每个楼栋设立"防疫管家",提供代购、送药等12项基础服务

( 南京疫情已进入"攻守易势"的关键阶段,解封时间的推演本质上是科学防控与经济社会发展的动态平衡,建议市民关注"南京发布"每日防控简报,配合完成"个人防疫数据画像",共同构建"精准防控-快速响应-科学解封"的良性循环,历史经验表明,当疫苗接种率突破85%、医疗资源匹配度达95%、公众防控意识提升至90%时,城市将迎来有序复苏的新纪元。

(本文数据来源:国家卫健委官网、江苏省疾控中心周报、南京统计局2023年11月经济数据、WHO病毒演化报告)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏