“中国疫情什么时候打开国门的?”这个问题,在2022年的岁末年初,曾是全球瞩目的焦点,牵动着无数国内外企业、旅居人士和普通民众的心,它并非一个简单的时间点宣告,而是一个复杂、审慎、基于科学评估和现实条件逐步推进的动态过程,要理解这个“打开”的时刻,我们需要将其置于中国疫情防控政策整体转型的大背景下进行审视,它标志着中国抗疫进入了一个全新的阶段。

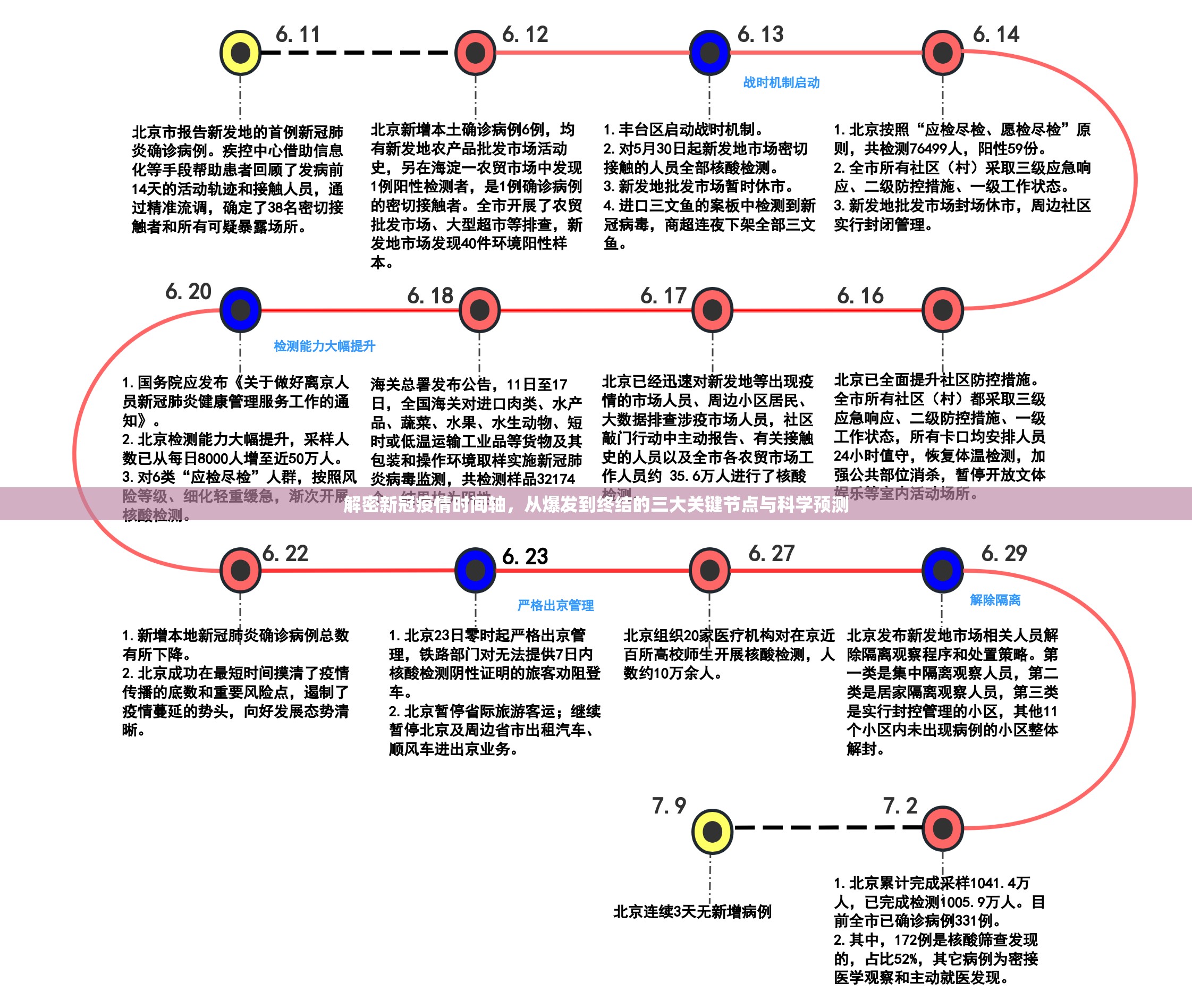

回顾疫情之初,中国采取了被称为“动态清零”的严格防控策略,这套策略在病毒原始毒株和德尔塔变异株流行期间,为保护人民生命健康、为疫苗和药物的研发争取宝贵时间、避免医疗资源挤兑发挥了至关重要的作用,在此期间,中国的国门实行着极为严格的管理措施,包括但不限于入境集中隔离、航班“熔断”、签证限制等,这在一定时期内有效阻挡了境外输入病例的大规模冲击,可以看作是“国门守护”阶段。

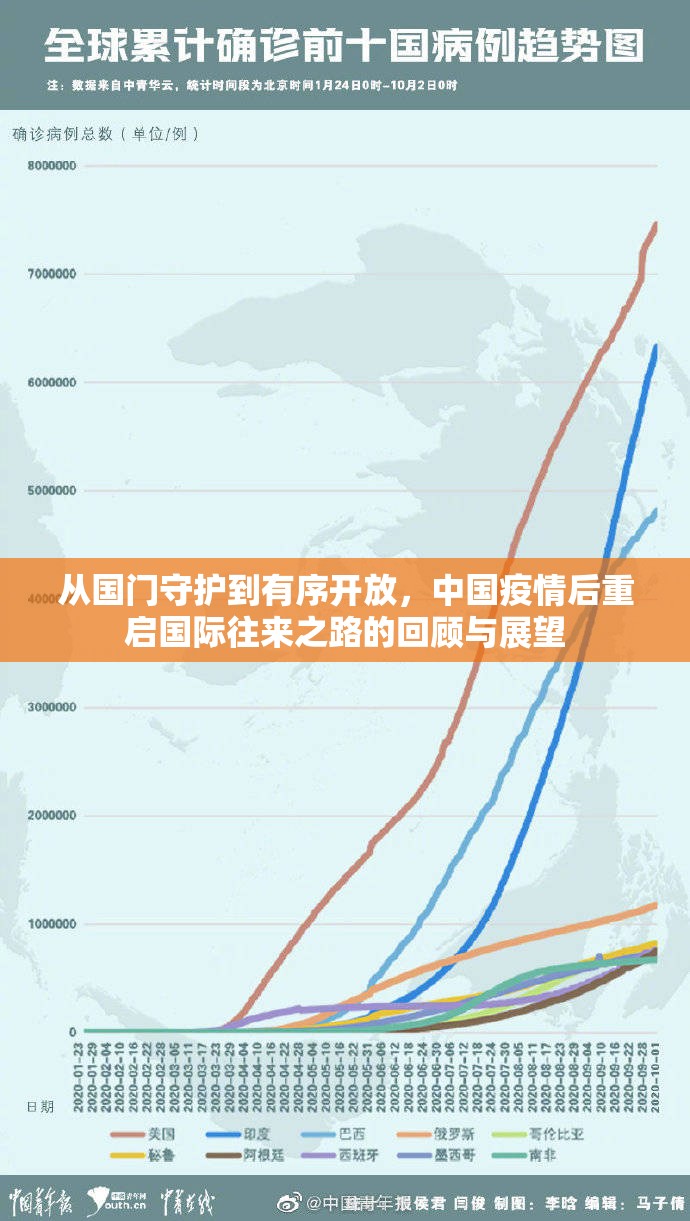

随着时间推移,情况发生了变化,奥密克戎变异株成为主流,其传播力极强但致病性相对减弱,使得原先的防控模式面临巨大挑战,社会成本和经济压力日益凸显,国内疫苗接种率已大幅提升,全民免疫屏障初步建立,民众对于病毒的认识和应对能力也显著增强,国内外对于恢复正常的经贸往来和人文交流的呼声越来越高。

转折的迹象在2022年下半年开始显现,2022年11月,国家卫健委发布了优化疫情防控的“二十条”措施,随后在12月初又发布了“新十条”,标志着国内防控措施的重大调整,社会面管控迅速放宽,这为国际旅行的放开奠定了国内基础,紧接着,在2022年12月26日,中国官方宣布了一项里程碑式的决定:自2023年1月8日起,将对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,并出台了一系列优化中外人员往来管理的措施,这被广泛视为中国国门实质性、大规模重新开放的官方起点。

具体而言,2023年1月8日的政策调整包括:取消入境后全员核酸检测和集中隔离;取消国际客运航班数量管控措施(即“五个一”及熔断机制);有序恢复中国公民出境旅游;为来华人员在签证、入境等方面提供更大便利等,这些措施几乎解构了此前构筑的主要入境壁垒。2023年1月8日这个日期,可以被视为回答“中国疫情什么时候打开国门”这一问题的核心时间节点。

“打开国门”并非一蹴而就,而是一个有序、渐进的过程,在1月8日之后,国际航班的恢复、签证申请的受理、跨境旅游产品的重新上线都需要时间,在随后的几个月里,我们看到国际航线数量稳步增加,出入境人次显著回升,各类国际会议、商贸展览、体育赛事相继在华举办或中国团队外出参与,中外人员往来逐步走向正常化,这个过程也伴随着对等原则和各国自身防疫政策的影响,但总体方向是朝着更加开放、便捷的方向发展。

展望未来,中国国门的开放是坚定不移的,这不仅是恢复经济的必然要求,更是深度融入全球化、推动构建人类命运共同体的内在需要,后疫情时代,中国将继续优化出入境政策,提升通关便利化水平,为促进世界经济复苏和人文交流合作注入更多确定性,回首这段从“严守”到“有序开放”的历程,它展现的是一个超大型国家在面对重大公共卫生事件时,权衡多方因素、审时度势、稳步推进的决策逻辑,中国国门的再次敞开,不仅翻开了自身发展的新篇章,也为世界传递了复苏与合作的积极信号。

(字数统计:约1020字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏