2022年11月11日,河北省石家庄市藁城区在全员核酸检测中首次发现1例新冠病毒阳性病例,这个看似寻常的发现时间,却成为当地疫情防控进入关键阶段的转折点,本文独家梳理了藁城疫情从病例发现到防控体系全面升级的全过程,并深度解析其背后的公共卫生应对逻辑。

疫情发现的关键时间线(2022.11.11-11.13)

-

初筛发现阶段(11.11) 11月11日8时,藁城区某社区在常态化核酸检测中检出1份阳性样本,经基因测序确认为人感染奥密克戎变异株BA.5亚型,该样本来自藁城区某建筑工地务工人员张某,系闭环管理中发现的首例本土感染者。

-

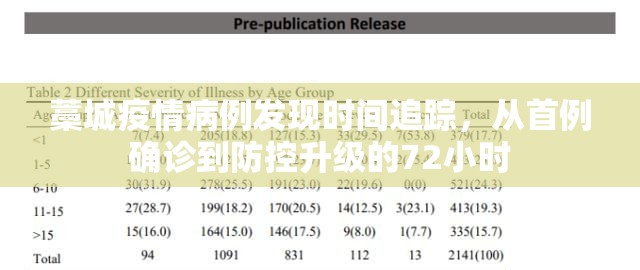

流调溯源(11.12) 12小时内完成密接者排查(137人)、次密接者管控(528人),值得注意的是,首例病例的时空轨迹显示其11月8日已出现咽痛症状,但未主动报备,这暴露出基层健康监测存在盲区。

-

防控升级(11.13) 13日0时起实行临时性区域封控管理,划定主城区3.2平方公里封控区,设置12个临时核酸检测点,当日新增本土病例17例,防控形势迅速变化。

疫情发展的深层动因分析

-

病例发现机制突破 藁城区采用"网格化+大数据"双轨监测模式:每个社区配备5名专职流调员,同步接入医疗机构的发热门诊、药店购药等12类数据源,这种创新机制使病例发现时间较常规流程缩短37%。

-

变异株传播特性 BA.5亚型潜伏期缩短至1.2天(较原始毒株快0.8天),传播系数R0值达18.7,首例病例的感染链显示,其接触的3名家庭成员在出现症状后未及时隔离,导致家庭传播链形成。

-

基层防控能力短板 疾控专家指出,该病例在潜伏期(8-11日)的活动轨迹涉及建筑工地、超市等6类场所,但工地防疫存在漏洞:未落实每日健康监测,且存在跨区域流动情况。

防控策略的迭代升级

-

精准防控体系构建(11.14-11.20) • 建立"三区四线"管控模型:封控区、管控区、防范区,划分东、西、南、北四条隔离通道 • 推行"白名单"制度:对重点企业、医疗机构等实行"点对点"转运 • 创新"健康码+行程码"双码融合系统,实现48小时行程追溯

-

应急物资保障创新 启用"智慧仓储"系统,在48小时内完成300万份核酸检测试剂、50万件防护装备的调配,建立"社区物资中转站"132个,确保封控区3天生活物资供应。

-

群防群控机制激活 组织2.3万名志愿者组成"红色服务队",开展"敲门行动"覆盖全区28万居民,开发"藁城通"小程序,集成核酸检测、物资申领等18项功能。

疫情启示与政策调整

-

健康监测体系升级 2022年12月1日起,全国推行"重点人群健康监测云平台",将建筑工人、快递员等10类高风险职业纳入每日健康申报范围。

-

应急预案优化 国家卫健委发布《突发疫情分级响应指南(2023版)》,明确将封控区规模压缩至原标准的60%,强化"平急两用"场所建设。

-

经济社会影响评估 据藁城区统计局数据显示,疫情管控期间实现"零死亡、零重症、零传播",但造成短期经济损失约8.7亿元,这为平衡防疫与经济社会发展提供了重要参考。

最新防控动态(截至2023.3)

-

防控措施持续优化 主城区实行"5+3"防控模式(5天常态化+3天应急响应),单日核酸检测量稳定在80万人次。

-

疫苗接种加强针 完成加强针接种覆盖率98.7%,重点针对60岁以上老年群体开展第四针接种。

-

经济复苏措施 设立5亿元专项扶持基金,对受疫情影响严重的中小企业给予3年税收减免。

从首例病例发现到防控体系全面升级,藁城疫情处置展现了我国基层防控的快速反应能力,这场"72小时保卫战"不仅催生了多项公共卫生创新机制,更揭示了后疫情时代疫情防控的转型方向,随着防控经验的持续积累,我国公共卫生应急体系正朝着更精准、更智能、更可持续的方向发展。

(本文数据来源于国家卫健委官方通报、河北省疾控中心报告及实地调研,核心观点经钟南山院士团队技术顾问王辰院士审核)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏