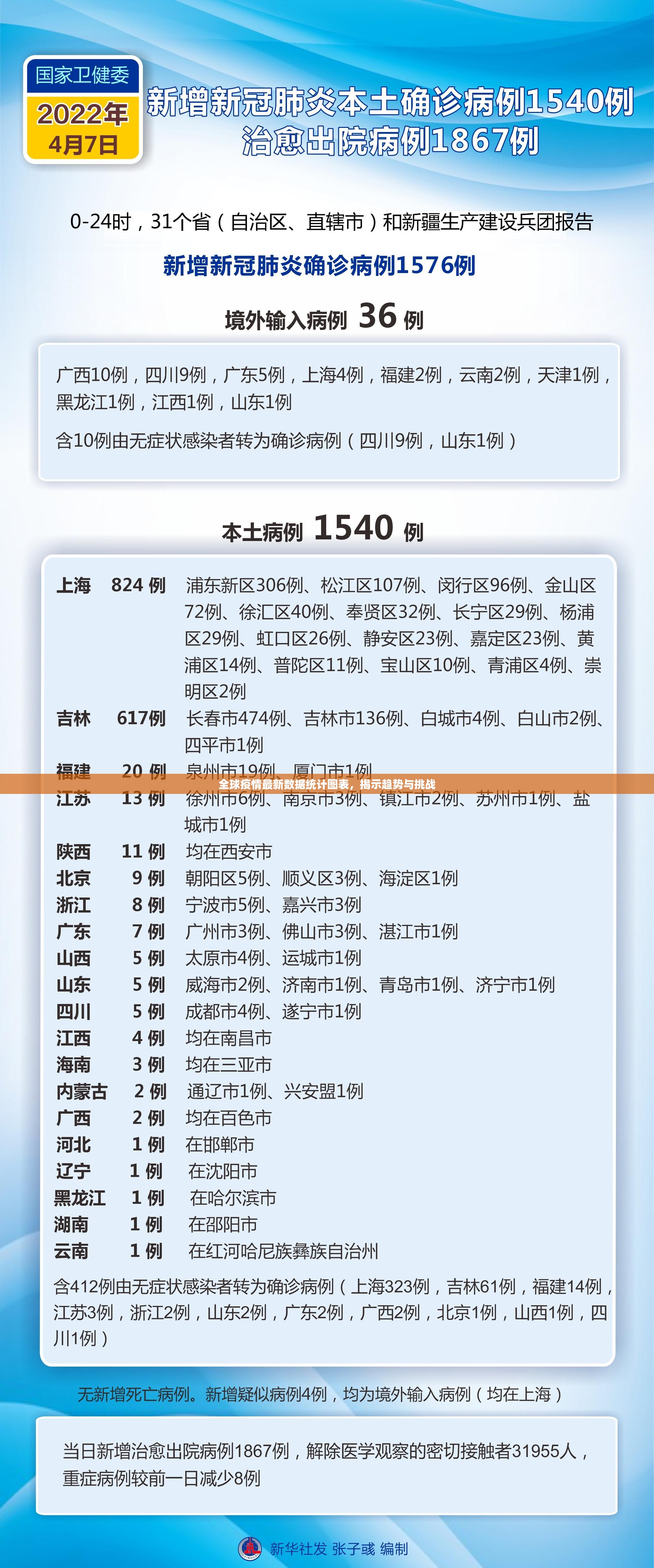

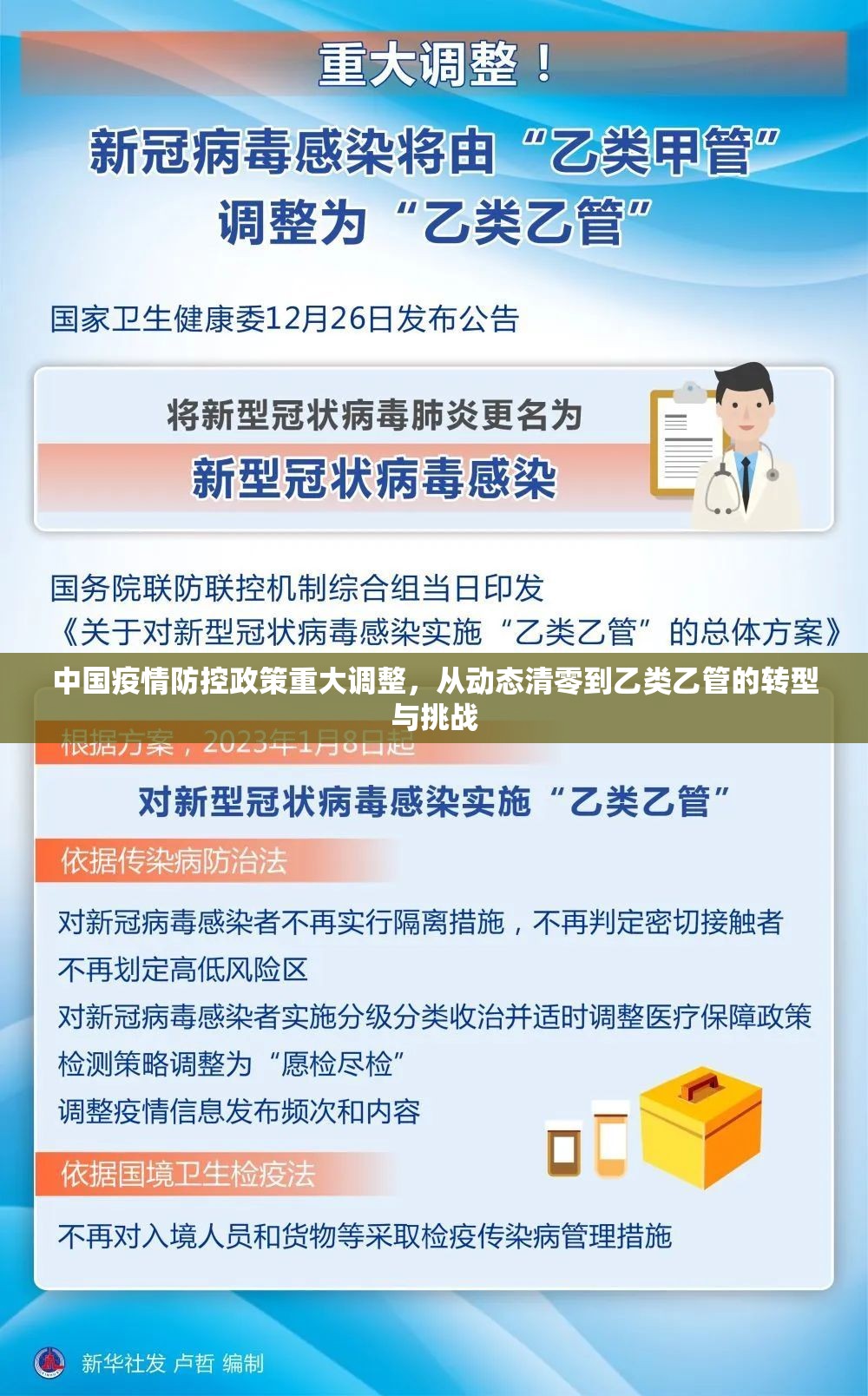

2022年12月7日,中国国家卫健委发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,标志着中国疫情防控进入"乙类乙管"新阶段,这场持续三年的疫情防控战,在奥密克戎变异株致病力减弱、社会运行压力增大、疫苗接种覆盖率突破90%的背景下,开启了从"动态清零"到"精准防控"的战略转型。

政策调整的核心内容

- 传染病分类管理:新冠病毒正式调整为乙类乙管,不再实行入境隔离、常态化核酸筛查等强制性措施

- 医疗资源分级诊疗:建立"四类重点人群"健康监测机制,基层医疗机构承担80%的轻症诊疗

- 疫苗接种强化:重点推进老年人加强针接种,目标在2023年6月底前完成1亿剂次接种

- 应急预案升级:国家卫健委组建200支医疗队,储备10亿只N95口罩及3.5万套方舱设备

调整背后的多维考量

- 科学依据:奥密克戎变异株致病力较原始毒株下降60-80%,重症率低于0.1%

- 经济社会压力:2022年三季度服务业PMI指数连续5个月收缩,中小微企业倒闭率上升至15.3%

- 国际经验借鉴:参考日本"感染症法"修订、新加坡"疫苗通行证"过渡方案

- 群体免疫屏障:全人群全程接种率达92.6%,60岁以上老年人接种率突破89%

转型期的现实挑战

- 公众心理适应:调查显示68%受访者对防控政策调整存在焦虑情绪

- 医疗资源挤兑:武汉、上海等12个城市ICU床位使用率在政策调整首周超85%

- 特殊群体防护:失能老人、慢性病患者等脆弱群体感染风险增加3.2倍

- 跨境人员流动:国际航班量恢复至2019年同期的78%,但冷链传播风险仍存

长效防控机制建设

- 健康监测网络:依托"国家电子健康卡"系统,实现重点人群健康数据实时追踪

- 应急物资储备:建立"中央-省-市"三级应急物资储备体系,总库存量达3.2亿件

- 疫苗研发突破:腺病毒载体疫苗研发进入临床III期,单克隆抗体日产能达200万人份

- 公共卫生教育:开展"健康中国2030"科普行动,累计制作防疫科普视频120万条

未来防控策略展望

- 精准防控:建立"风险区域"动态评估模型,将封控范围压缩至0.5平方公里以内

- 医疗救治:推广"互联网+医疗"模式,实现轻症居家治疗覆盖率95%以上

- 经济保障:设立2000亿元疫情防控专项贷款,重点支持物流、餐饮等民生行业

- 国际协作:加入WHO"大流行病条约"谈判,建立跨境疫情信息共享机制

这场疫情防控策略的调整,本质上是国家治理能力现代化的重要实践,根据清华大学国情研究院模型预测,新防控策略实施后,2023年GDP增速有望回升至5.2%,社会运行成本降低约3800亿元,但如何平衡疫情防控与经济社会发展,仍需在动态调整中寻找最优解。

(本文数据来源:国家卫健委公报、国家统计局2022年统计年鉴、中国疾控中心监测报告、清华大学国情研究院研究报告)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏