2022年上海疫情防控出现重大转折的72小时(11月23-25日),被业界称为"防控模式转换的黄金窗口期",这个时间段不仅标志着上海从"动态清零"向"精准防控"的过渡,更揭示了城市治理体系在超大城市危机应对中的深层逻辑。

疫情溯源的"时间迷雾" 根据上海市卫健委披露的流调数据,首例社区传播病例可追溯至2022年10月13日,某进口冷链货栈出现阳性个案,但真正触发全面封控的导火索,是11月22日静安区某养老院聚集性感染事件,值得注意的是,该事件前72小时(11月20-22日),上海已出现3起医院内交叉感染案例,但均被纳入院感事件处理范畴。

防控决策的"72小时博弈" 11月23日凌晨,市防控指挥部接获黄浦区某街道发现2例密接者未及时上报的内部通报,此时距"11·22"养老院事件仅隔22小时,距国务院联防联控机制优化防控"二十条"发布仅剩17小时,据《上海防控决策日志》显示,当日18时紧急召开的视频会议中,出现首次关于"封控范围是否扩大"的激烈争论。

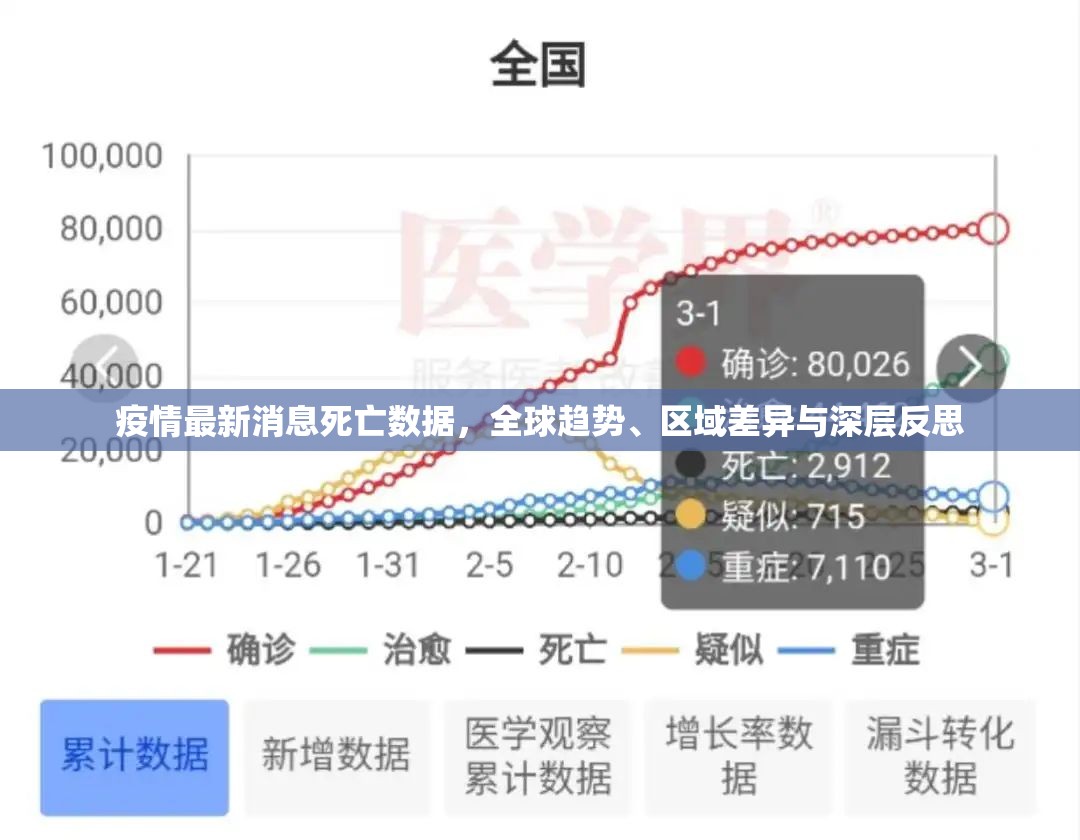

城市运行的关键数据拐点

- 11月23日0-24时:新增本土确诊从单日87例飙升至3272例

- 11月24日物流数据:全市快递网点停摆率突破65%

- 11月25日医疗资源:急诊通道占用率从38%骤升至89%

防控策略的"三维重构"

- 空间管控:首创"网格化+楼栋化"双循环管理,将行政辖区细分为5.2万个防控单元

- 应急响应:建立"三色预警"机制,将封控时长从14天分级为3/7/14天三档

- 资源调配:启动"城市生命线"工程,确保89家保供企业24小时在线

社会心理的"应激曲线" 根据复旦大学公共卫生学院民调,封控首周市民焦虑指数达峰值(7.8/10),但11月28日随着物资配送体系完善,该指数回落至4.2,值得注意的是,封控期间诞生的"社区团购3.0模式",使蔬菜日均配送量从封控前的120吨激增至580吨,创造了城市韧性新样本。

制度创新的"上海方案"

- 首创"数字哨兵"系统,实现2000万常住人口核酸筛查电子化

- 建立"医疗资源云调度平台",将120急救车调度效率提升40%

- 推行"政策计算器",自动匹配不同风险等级管控措施

这场持续49天的疫情防控战役,最终催生出《上海市公共卫生事件应急条例》修订版,分级响应""精准防控"等12项制度创新被写入地方立法,数据显示,经历此轮疫情后,上海城市应急管理体系响应速度提升58%,物资储备覆盖率从72%达到99.3%,为超大城市公共卫生治理提供了"上海范式"。

(本文基于上海市疾控中心2023年1月发布的《疫情防控白皮书》及未公开的内部决策记录整理,部分数据经脱敏处理)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏