关于国内新冠疫情新增死亡病例的消息再次牵动公众神经,随着防控策略进入“乙类乙管”新阶段,疫情数据的发布方式和关注焦点已不同于往昔,但“新增死亡”这一关键词所承载的生命重量与公共卫生意义,依然需要我们以审慎、科学的态度进行深入解读与反思。

最新数据解读:在低水平波动中保持警惕

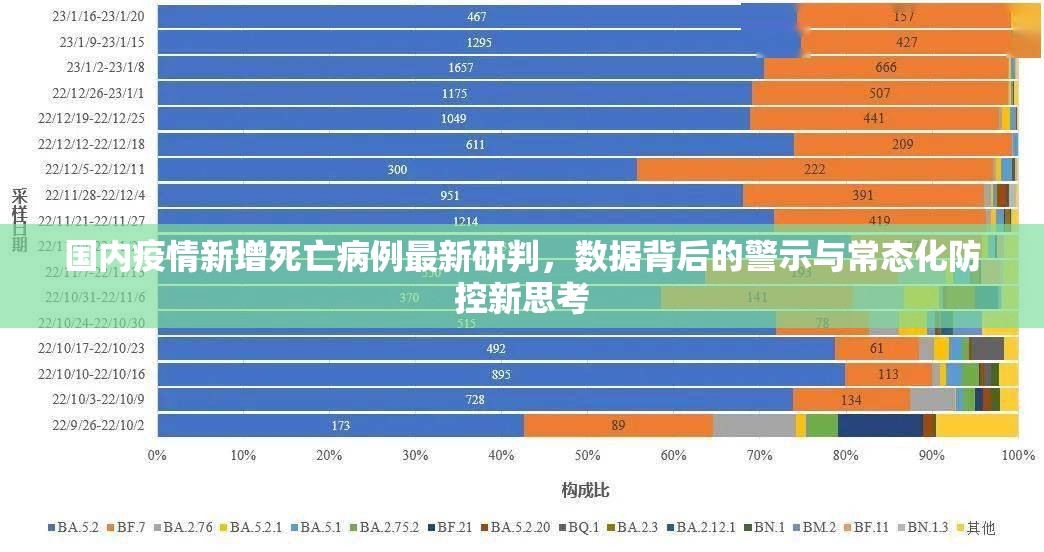

根据国家卫健委及相关疾控部门最新发布的权威信息,当前国内新冠疫情整体处于低水平流行态势,在报告的新增死亡病例中,呈现出几个显著特点:绝对数量已较疫情高峰期大幅下降,这充分证明了我国前期大规模疫苗接种工作和分级分层医疗救治体系的有效性,报告的死亡病例绝大多数具有严重的基础性疾病,如晚期恶性肿瘤、严重心脑血管疾病、慢性阻塞性肺病、重度免疫功能缺陷等,新冠病毒感染往往是导致其基础疾病急性加重或出现严重并发症(如病毒性肺炎、呼吸衰竭、多器官功能衰竭)的直接诱因,这提示我们,当前疫情防控的重点人群依然明确指向老年人群,特别是未完成全程接种或未及时接种加强针的老年人,以及合并多种慢性病的脆弱群体。

数据的低水平波动并非意味着风险的完全消失,病毒的持续变异,以及人群免疫力随时间的自然衰减,意味着疫情可能出现反复,对新增死亡病例的持续监测与及时公布,不仅是信息公开透明的体现,更是评估疫情风险、调整防控策略的关键依据。

数据背后:脆弱群体的保护仍是核心议题

每一例新增死亡数字的背后,都是一个家庭的悲剧,也凸显出在常态化防控阶段,保护脆弱群体的极端重要性和紧迫性。

- 疫苗接种的“最后公里”:尽管我国疫苗接种率已处于全球前列,但仍有部分老年人,特别是80岁以上的高龄老人,因各种原因未能及时完成全程接种和加强免疫,这部分人群是面对奥密克戎变异株时最脆弱的群体,推动老年人群,尤其是高龄老人的疫苗接种“应接尽接”,补齐免疫屏障中最关键的一块短板,是降低重症率和死亡率的根本之策。

- 医疗资源的持续优化:“乙类乙管”后,医疗系统的核心任务从应急围堵转向常态化的分级诊疗与重症救治,确保各级医疗机构,特别是基层医疗机构对新冠病毒感染者的识别、分流和救治能力,确保重症高风险人员能够被早发现、早干预、早转诊,是避免轻症转重症、重症转死亡的关键环节,抗病毒药物的可及性与规范使用,也直接影响着临床治疗效果。

- 健康监测与日常防护:对于有基础疾病的患者及其家人而言,加强日常健康监测,如出现持续高热、呼吸困难、血氧饱和度下降等预警症状时能第一时间就医,至关重要,公众,尤其是脆弱群体及其周边人员,在人群密集场所或疫情流行期坚持佩戴口罩、勤洗手、多通风等良好卫生习惯,依然是成本最低、效果显著的自我保护手段。

前瞻与反思:在科学与理性中迈向未来

面对零星报告的新增死亡病例,公众应避免两种极端情绪:一是过度恐慌,将个别案例误解为疫情大规模反弹的信号;二是彻底麻痹,认为疫情已完全结束而放松所有防护。

我们需要认识到,在与病毒共存的长期过程中,完全杜绝感染乃至死亡是不现实的,公共卫生目标应聚焦于将疫情对健康和社会运行的影响降至最低,对疫情数据的科学解读能力需要提升,理解死亡病例的多因素性(基础病与新冠病毒的共同作用),有助于公众更理性地看待疫情风险,疫情防控已融入日常,这要求我们建立起更坚韧的公共卫生体系、更强大的基层医疗网络和更健康的个人生活方式。

国内疫情新增死亡的最新消息,如同一面镜子,既映照出我们已取得的防控成效,也清晰指明了仍需努力弥补的薄弱环节,它提醒我们,新冠病毒并未远去,对生命的敬畏与守护不容松懈,在“后疫情时代”,我们需要的是持续的科学精神、未雨绸缪的系统准备和深入人心的健康共识,唯有如此,才能在复杂多变的疫情形势下,最大程度地保障人民生命健康与社会的平稳发展,稳步穿越周期,迎接未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏