当“全球疫情”与“排行榜”这两个词汇再次交织,它已不再是2020年初那种令人猝不及防的惊恐,而是演变为一种对病毒长期共存的、动态的监测与审视,全球疫情的“最新排行榜”,并非一场值得竞逐的赛事,它更像是一面多棱镜,折射出病毒变异的不确定性、各国防疫策略的得失以及全球公共卫生治理的深层困境,解读这份不断变化的榜单,我们看到的不仅是冷冰冰的数字升降,更是人类与微小病毒持续博弈的复杂图景。

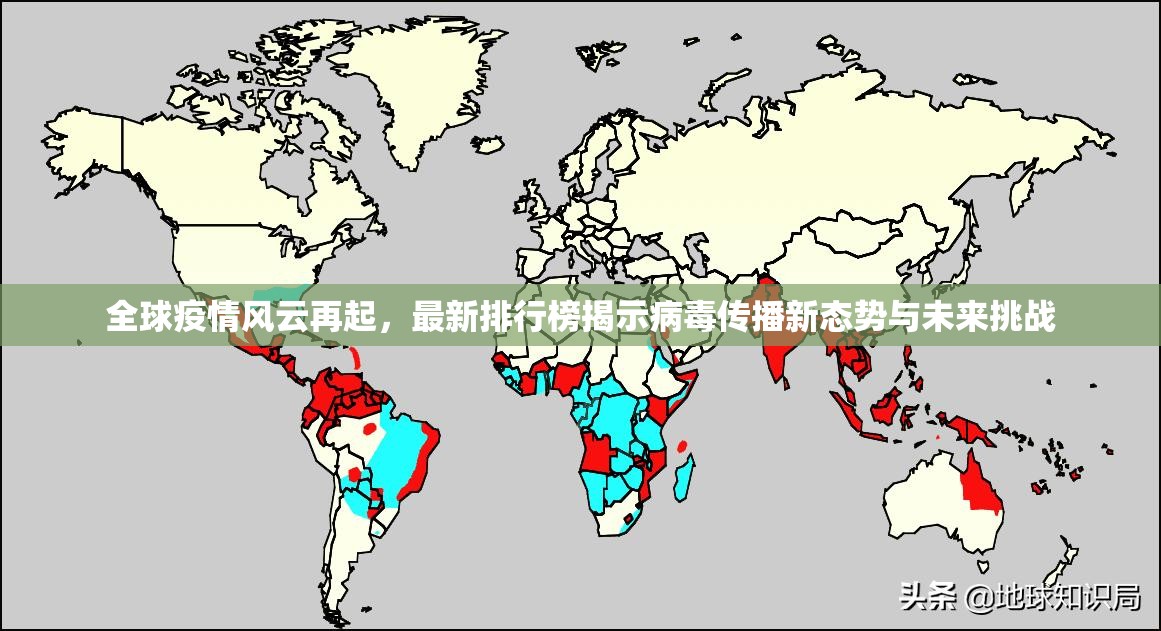

要勾勒出当前全球疫情的“最新排行榜”,我们必须采用多维度视角,而非单一的确诊病例总数,从累计确诊病例总数来看,美国、印度、巴西等人口大国依然位居前列,其庞大的基数反映了疫情早期防控的艰难与病毒在人口密集区的肆虐程度,这一指标的历史积累性较强,难以完全反映当下的疫情烈度。

更能体现“最新”动态的,是近期新增病例数与死亡数的周榜或月榜,全球疫情呈现出明显的“此起彼伏”与“多点散发”特征,一些此前已趋平稳的国家,因奥密克戎新亚型株(如KP.2、KP.3等)的超强免疫逃逸能力,出现了明显的反弹波峰,可能因此在短期排行榜上位置迅速攀升,部分南半球国家进入冬季,呼吸道传染病高发季与新冠病毒叠加,导致其新增感染率急剧上升,成为榜单中的“新焦点”。

另一个不容忽视的排行榜是变异株的流行率榜单,奥密克戎家族的后裔们,特别是JN.1及其衍生亚系,仍在全球唱主角,世界卫生组织(WHO)的监测数据显示,这些变异株凭借其更强的传播效率和部分绕过既往免疫屏障的能力,持续驱动着全球多国的疫情波动,这个“隐形”的排行榜,直接决定了各地疫情曲线的走向,是预测未来排行榜变化的“风向标”。

深入分析这份“排行榜”背后的动因,远非“病毒变异”四字可以概括,它是一张由科学、政策与社会因素交织的复杂网络。

-

免疫屏障的动态变化:随着自然感染和疫苗接种建立的群体免疫水平随时间推移而衰减,以及新变异株的出现,人群的免疫屏障出现“漏洞”,这导致了即使在高疫苗接种率的国家,也难免出现周期性流行,排行榜的变化,在某种程度上是各国免疫屏障牢固程度的“压力测试”。

-

防控策略的差异化与疲劳化:当前,绝大多数国家已解除严格的封控和社交限制措施,回归常态生活,防疫重心转向疫苗接种、重点人群保护和医疗资源储备,不同国家在推进老年人等重点人群加强针接种、抗病毒药物可及性以及公众健康教育的持续投入上存在差异,这直接影响其应对疫情反弹的能力,进而体现在排行榜数据的差异上,全球范围内的“防疫疲劳”使得公众个人防护意识有所松懈,也为病毒传播提供了温床。

-

全球监测与数据透明度的不均:排行榜的准确性高度依赖于各国的病毒监测能力和数据报告的透明度,一些国家和地区可能由于检测量大幅下降、或数据报告系统不完善,导致其真实疫情状况被低估,这使得全球疫情排行榜存在一定的“盲区”,我们看到的或许只是冰山一角。

展望未来,全球疫情的排行榜不会轻易“定格”,我们面临的挑战依然严峻:一是病毒变异的不可预测性,是否会涌现出致病性更强的变异株;二是“长新冠”对劳动力健康和社会经济造成的长期负担,这是排行榜上无法直接体现的“隐性成本”;三是全球合作面临的壁垒,如何在疫苗、药物和诊疗方案上实现更公平的可及性,避免低收入国家在疫情排行榜上持续处于不利地位。

关注“全球疫情最近排行榜最新”,其意义不在于进行简单的名次比较或制造恐慌,而在于保持一种清醒的、全球化的疫情态势感知,它提醒我们,大流行并未彻底结束,而是进入了新的、更复杂的阶段,对于各国政府和公共卫生机构而言,需要的是更具韧性、灵活性和前瞻性的应对体系;对于社会公众而言,则需摒弃麻痹思想,持续做好个人健康的第一责任人,在这场漫长的马拉松中,那份不断刷新的排行榜,将始终是人类社会集体免疫力、科技水平和协同能力的试金石,唯有通过持续的科学投入、透明的国际合作和负责任的个体行动,我们才能在这场与病毒的持久战中,更好地守护生命与健康,最终迎来真正的曙光。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏