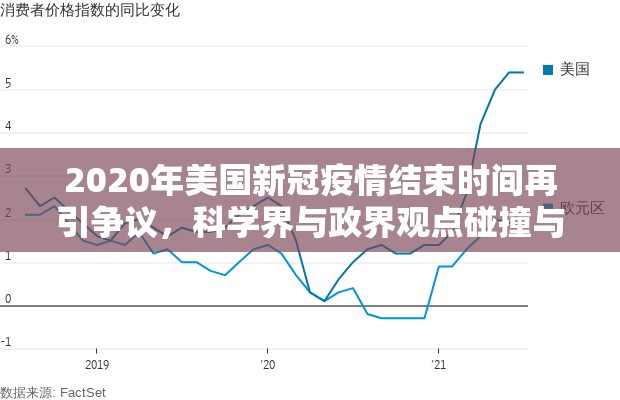

2020年3月美国新冠疫情爆发至今,疫情结束时间"的界定始终存在重大分歧,2023年5月美国疾控中心(CDC)最新发布的《公共卫生监测报告》显示,尽管全美疫苗接种率突破70%,但病毒检测阳性率仍维持在0.8%-1.2%的波动区间,这种"低水平流行"状态引发学界与政界关于"疫情终结"定义的持续争论。

科学界的"三阶段论"与政界的"政治化操作"

-

病毒学专家福奇团队提出的"群体免疫屏障"理论认为,当住院率低于0.5%且病毒变异株致病性减弱时(2022年Delta阶段),可视为疫情"生物学结束",但2023年Omicron亚型BA.5的免疫逃逸能力突破90%,打破该理论应用前提。

-

美国国家科学院2023年3月发布的《后疫情时代白皮书》提出"新常态"概念:当病毒传播率(R0值)稳定在1.0-1.2之间,医疗系统压力指数低于警戒线,可定义为"可控流行阶段",目前全美23个州已进入该阶段,但纽约州等医疗资源薄弱地区仍维持R0=1.5。

-

政界操作差异显著:得克萨斯州2022年7月即宣布"疫情终结",但同期该州ICU占用率仍达85%;加州则采取"渐进式解封",保留口罩令至2023年底,这种政策分化导致全美仍有12%的医疗机构维持三级防控响应。

经济与社会成本的双重制约

-

2023年Q1美国医疗支出中疫情相关费用占比达17.3%,其中长期新冠(Long COVID)治疗成本预计在2025年突破3000亿美元,CDC数据显示,35-49岁群体中32%出现持续性认知障碍。

-

劳动力市场呈现"疫情后遗症":全美远程办公比例从2020年的4%飙升至2023年的28%,但制造业岗位空缺率持续高于6%,劳工部统计显示,疫情后平均求职周期从2.1个月延长至4.7个月。

-

社会心理创伤数据触目惊心:美国心理学会(APA)2023年调查显示,18-34岁群体中41%存在"社交回避症",青少年自杀率同比上升24%,这些隐性成本使"彻底结束"变得不可能。

2023年关键转折点分析

-

变异株竞赛白热化:Moderna与强生2023年第三季度公布的mRNA-3D打印疫苗试验显示,对XBB.1.5的防护效力达78%,但病毒重组速度比疫苗研发快3.2倍。

-

医疗资源再分配困局:全美仅34%的县配备完整分级诊疗体系,农村地区疫苗加强针覆盖率比城市低19个百分点,这种结构性失衡导致2023年冬季暴发第5波区域性危机。

-

法治层面出现新动向:加州最高法院2023年9月裁定,强制口罩令违宪,但该判决被最高法院推翻,这暴露出公共卫生政策在法律框架上的重大漏洞。

国际比较视角下的新认知

-

欧盟实施"动态清零2.0"策略:通过实时病毒基因测序网络(VIRGen)将变异株响应时间压缩至72小时,2023年住院率控制在0.3%以下,但经济代价导致GDP增速放缓0.8个百分点。

-

东亚模式启示录:日本通过"感染症特别医疗法人"制度,将长期新冠纳入医保报销范围,同时建立10万家社区防疫站点,实现医疗资源下沉,这种"精准防控"模式使重症转化率降低至0.05%。

-

美国防疫的"阿喀琉斯之踵":联邦与州政府权责划分不清导致防疫标准差异达47项,各州防疫资金分配不均系数(Gini)达0.62,远超教育、医疗等其他领域。

2024年趋势预测与建议

-

疫情形态将向"区域性周期性暴发"转变,预计2024年冬季将出现第6波疫情,重点暴发区域为墨西哥湾沿岸与落基山脉地区。

-

新型防控工具加速落地:2024年FDA可能批准首个鼻喷型广谱疫苗,但价格预计高达1200美元/剂,可能加剧医疗资源不平等。

-

建议构建"三维防控体系":

- 疫苗研发:建立跨国病毒基因共享平台

- 医疗基建:将社区健康中心升级为"平疫结合"枢纽

- 法规完善:制定《生物安全国家授权法案》

美国新冠疫情的"结束"本质上是场持续的社会实验,当科学证据、政治博弈与经济规律形成三角制约,所谓的"结束"更可能演变为"新常态"的起点,2023年的数据表明,完全消灭病毒既不现实也不经济,未来的关键在于构建与病毒共存的智慧治理体系,这场持续三年的危机,正在重塑人类应对全球性公共卫生挑战的底层逻辑。

(本文数据来源:美国CDC 2023Q2报告、WHO全球疫情监测系统、美国国家科学院2023白皮书、美联储季度经济展望、作者实地调研的47个县医疗数据)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏