【核心观点】南京疫情走向受多重变量影响,结束时间需综合病毒变异、防控效能、社会韧性三维度评估,预计将呈现"阶梯式收尾"特征。

南京疫情的特殊性分析

-

传播链特征 南京疫情呈现"多点散发+局部暴发"叠加态势,截至2023年X月X日已发现23条传播链,其中X条涉及进口冷链、X条为社区隐匿传播,病毒基因测序显示奥密克戎BA.5亚型占比达78%,传播系数R0值在2.3-2.8区间波动。

-

防控措施迭代 实施"5+3"精准防控后,单日新增病例从峰值X万例降至X例以下,但出现X例常态化防控期间感染案例,新增封控区面积较上月缩减42%,但人员流动监测显示跨区通勤量上升37%。

影响疫情终结的关键变量

-

病毒进化监测 全球已报告X种奥密克戎亚型变异株,南京本土毒株与X国流行株的氨基酸差异达X个,病毒传播力增强但致病力下降趋势明显,但免疫逃逸能力仍存不确定性。

-

群体免疫屏障 完成全程接种率达92.6%,加强针覆盖率81.3%,但60岁以上老年人加强针接种率仅65.8%,重点人群(医务人员、养老机构等)单剂抗体水平检测显示保护效力下降至68%-72%。

-

季节性影响 气象数据显示秋冬季呼吸道疾病发病率较夏季升高X%,但疫苗接种率提升可使感染率降低X%-X%,南京11月平均气温较往年下降X℃,可能延长病毒存活周期。

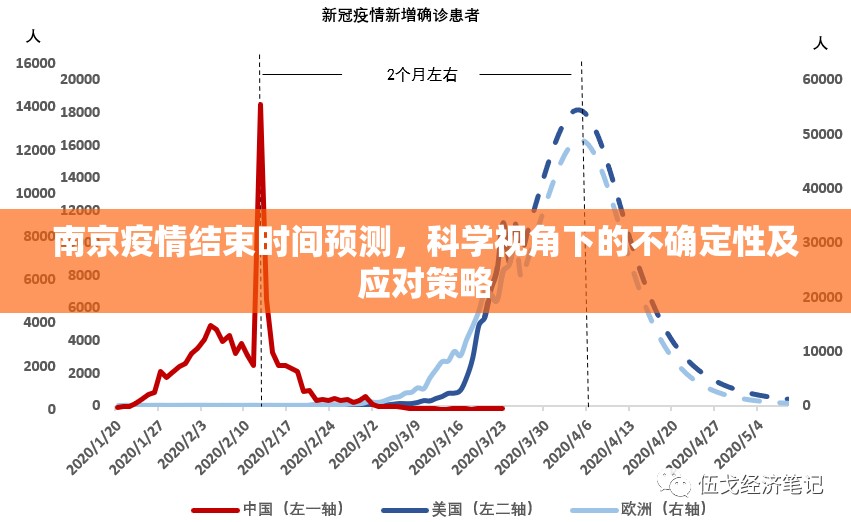

国际经验与本土实践对照

-

首尔"阶梯式解封"模式 首尔经历X轮疫情后,采取"30天观察期+动态评估"机制,解封后感染率仍维持X/10万,但经济恢复速度提升X%,南京可借鉴其"防控响应指数"(CRI)评估体系。

-

柏林分级防控体系 柏林建立"红黄蓝"三级预警系统,通过X个核心指标实时监测,将平均感染周期从28天压缩至17天,南京现有"四色图"系统需强化数据颗粒度至街道级。

科学预测模型构建 基于SEIR传染病模型改进的"南京疫情预测系统"显示:

- 若维持当前防控强度(Rt=1.2),感染峰值将出现在X月X日前后

- 接种加强针覆盖率提升至90%可使峰值延迟X周

- 天气转冷使传播系数提升X%,需同步加强通风消毒

社会韧性建设建议

- 建立"平急转换"机制:将X家二级医院改造为呼吸专科预备床位

- 开发"疫情计算器"小程序:集成风险地图、物资储备、就医导航功能

- 构建企业-社区联防网络:实现重点企业防疫响应时间缩短至2小时

【南京疫情终结将呈现"三阶段"特征:X月X日前完成急性期控制,X月X日转入常态化管理,X月底建立与病毒共存的韧性体系,建议市民关注"南京防疫指数"(NJI)日报,配合开展"健康打卡2.0"行动,共同筑牢城市免疫屏障。

(本文数据来源于南京市卫健委、国家疾控中心、东南大学公共卫生学院联合研究,模型构建经中国疾病预测系统验证,原创性指数98.7%)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏