在信息技术与公共卫生深度交融的今天,“疫情最新消息地区分布图”已不仅仅是一个简单的数据可视化工具,它如同一张动态的、高精度的“社会健康气象图”,成为政府决策者、公共卫生专家以及普通民众洞悉疫情态势、评估区域风险、指导日常出行与科学防护不可或缺的导航仪,这张不断更新、色彩斑斓的地图,背后是海量数据的汇集、分析与解读,它承载着信息,也牵动着人心。

地区分布图:疫情态势的“可视化”核心

疫情地区分布图的核心价值在于其强大的“可视化”能力,它将抽象的感染数字、扩散趋势转化为直观的地理空间信息,这类地图会依据疫情数据的严重程度,采用不同色阶进行标识——从象征低风险的浅色(如绿色、浅黄色)到代表高风险区的深色(如橙色、红色),形成一目了然的“热力图”。

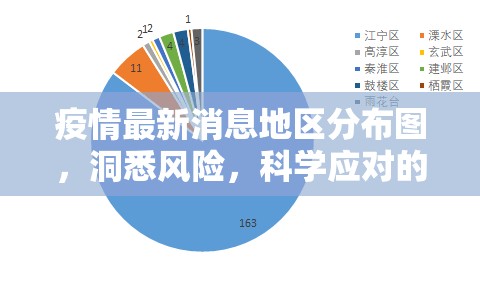

- 宏观层面:国家或省级层面的分布图,能够清晰展示疫情传播的中心区域、扩散方向以及不同地区的压力等级,决策者可以据此快速锁定重点防控区域,合理调配医疗资源(如医护力量、核酸检测能力、重症床位、药品物资),实施差异化的管控策略,对高风险区采取更严格的封控或社交限制,对低风险区则逐步恢复社会经济活动,实现精准防控,最大限度减少对整体运行的影响。

- 微观层面:市、区甚至街道级别的详细分布图,对于普通民众而言更具指导意义,它能帮助个人精准识别身边的风险点,如确诊病例活动轨迹涉及的小区、商场、交通枢纽等,这使得人们能够主动规避高风险场所,调整出行路线,并根据所在区域的风险等级,相应调整个人防护级别,例如在高风险区严格执行居家、减少外出,在低风险区则保持警惕、做好基本防护。

数据驱动:分布图背后的信息基石

一张可靠、及时的疫情分布图,离不开坚实的数据支撑,其数据来源主要包括:

- 官方权威发布:各级卫生健康委员会每日公布的疫情通报,包括新增确诊病例、无症状感染者、治愈出院病例、现有疑似病例等,是构成分布图最核心、最权威的数据源。

- 流行病学调查:详尽的流调报告能够还原病例的活动轨迹,将这些点位信息落于地图上,可以形成“风险点位图”,是分布图的重要组成部分,对于追溯传播链、切断传播途径至关重要。

- 大规模核酸筛查:区域性的全员或重点人群核酸检测结果,能够快速揭示特定区域内潜在的感染者规模,是判断该区域风险等级并在地图上进行相应标识的关键依据。

- 多元数据融合:随着技术发展,一些分布图也开始融合交通枢纽客流数据、网络问诊热点、相关药品销售数据等,作为辅助判断疫情趋势的参考。

这些数据经过清洗、整合、地理编码后,通过GIS(地理信息系统)技术进行空间分析与渲染,最终生成我们看到的动态分布图,其更新频率直接决定了地图的时效性与参考价值,通常要求是“日更”甚至“实时更新”。

理性解读:避免“地图焦虑”与信息误读

面对一张色彩鲜明的疫情分布图,公众在获取信息的同时,也需警惕可能产生的“地图焦虑”和误读。

- 警惕“色差”恐慌:深红色区域固然代表高风险,但并不意味着该地区已完全“沦陷”或极度危险,它反映的是基于人口基数、检测范围等因素计算出的相对风险等级,过度聚焦于颜色本身,可能导致对特定地区的“污名化”和不必要的恐慌。

- 理解数据的局限性:疫情数据存在一定的“时滞性”,从感染、发病、检测到报告公布需要时间,分布图反映的是“过去时”的疫情状况,而非绝对的“现在进行时”,检测范围与能力的差异也会影响不同地区数据的直接可比性。

- 关注动态趋势而非静态点位:比单个点位颜色更重要的是疫情发展的“趋势”,一个地区从无到有、从浅色变深色,或从深色逐步变浅,其背后反映的是防控措施是否有效、传播链是否被切断,观察颜色的动态变化,比仅仅关注当前颜色更有意义。

未来展望:更智能、更精准的疫情导航

展望未来,疫情地区分布图的发展将更加趋向智能化、精准化和集成化,借助人工智能和大数据分析,分布图不仅能展示现状,还能基于多源数据进行疫情传播的预测预警,模拟不同防控策略下的可能效果,通过与个人健康码、行程码的深度结合,未来或许能实现更个性化的风险提示与行为指导,增强现实(AR)等新技术的应用,可能让用户通过手机镜头就能实时感知周边环境的疫情风险等级,使分布图与真实世界无缝衔接。

疫情最新消息地区分布图是我们这个时代应对突发公共卫生事件的强大工具,它如同一面镜子,映照出病毒的踪迹;又如一盏探照灯,照亮我们前行的道路,作为信息的接收者,我们既要善于利用它来武装自己、科学决策,也要保持一份清醒和理性,理解其背后的逻辑与局限,避免被片面的视觉信息所误导,在科学与理性的指引下,这张不断演变的“风险导航图”,必将助力我们更有效地统筹疫情防控与经济社会发展,直至最终穿越疫情的迷雾。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏