新冠疫情自2019年底首次出现以来,已深刻改变了全球社会经济的面貌,对于“中国疫情是什么时候开始的呢现在”这一问题,答案并非简单的时间点,而是一个从突发公共卫生事件到常态化管理的动态过程,本文将基于公开信息,梳理中国疫情的起始时间、关键节点以及当前防控态势,以帮助读者全面理解这一历程。

疫情的开始:2019年底的武汉首次报告

中国疫情的起点可追溯至2019年12月,当时,湖北省武汉市出现多例不明原因的肺炎病例,患者症状与病毒性肺炎相似,但病原体未知,12月31日,中国向世界卫生组织(WHO)通报了疫情,并启动了初步调查,2020年1月7日,中国科学家成功分离出一种新型冠状病毒(后命名为SARS-CoV-2),确认为疫情元凶,1月23日,武汉实施“封城”措施,以遏制病毒扩散,这标志着中国疫情进入紧急应对阶段。

值得注意的是,疫情起始时间存在一些学术讨论,后续回溯研究显示,早期病例可能早在2019年12月初就已出现,但官方确认的“起点”以公开报告和世卫组织通报为准,这一阶段,中国迅速采取了隔离、检测和信息公开等措施,为全球抗疫提供了早期经验。

发展过程:从快速蔓延到有效控制

2020年初,疫情迅速扩散至全国乃至全球,中国在2020年1月至3月间经历了病例高峰,但通过严格的防控策略(如方舱医院建设、全民核酸检测和行程码系统),疫情在2020年春季得到初步控制,2020年4月,武汉解封,象征中国从应急状态转向常态化防控,此后,中国零星出现局部聚集性疫情(如2021年的广东、江苏等地),但均通过快速响应得以扑灭。

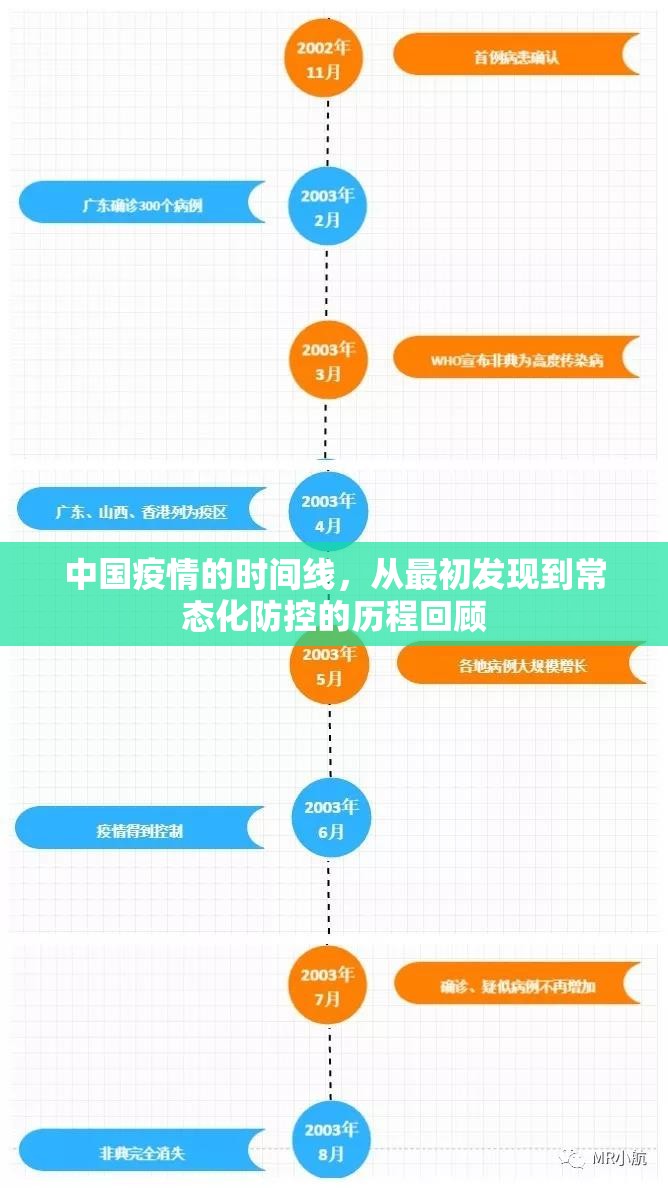

这一过程中,中国疫情的时间线呈现出“突发-高峰-回落-波动”的特点,与全球其他地区相比,中国的防控措施强调“动态清零”,即发现一例、扑灭一例,避免了大规模爆发,2022年上海等地的疫情反弹,通过封控和大规模筛查迅速平息,体现了策略的灵活性。

当前现状:常态化管理与未来挑战

截至2023年,中国疫情已进入常态化防控阶段,随着病毒变异(如奥密克戎毒株成为主流),中国调整了策略,重点转向疫苗接种、精准防控和经济社会的平衡,中国累计报告确诊病例数控制在相对较低水平,但全球疫情波动仍带来输入性风险,政策上,中国优化了防控措施,如缩短隔离时间、推广抗原检测,并致力于提高疫苗覆盖率(截至2023年,全程接种率已超90%)。

挑战依然存在:病毒变异可能导致免疫逃逸,局部疫情偶发需持续监测,而经济社会成本也引发讨论,中国可能进一步探索科学与人性化的防控路径,例如加强国际合作和医疗资源储备。

时间线的启示

回顾中国疫情的时间线,从2019年12月的起始到当前的常态化,这不仅是一个时间问题,更反映了中国公共卫生体系的演变,疫情开始于全球化的背景下,而现在的防控凸显了科学与政策的结合,对于公众而言,理解这一历程有助于理性看待疫情发展,并积极参与防控,历史表明,疫情的“开始”只是一个节点,真正的关键在于如何从中学习,构建更具韧性的社会。

(注:本文基于公开数据梳理,旨在提供客观时间线,具体政策请参考官方最新发布,字数统计:约880字。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏