中国工程院院士钟南山教授在一次公共卫生研讨会上发表观点,指出“6月底可能是今年疫情的一个高峰期”,这一研判迅速引发社会广泛关注,作为多次在疫情防控中提供关键指导的权威专家,钟南山的发言不仅基于扎实的科学数据,更牵动着公众对疫情趋势的认知与应对策略的调整,这一判断背后的依据是什么?我们又该如何理性面对可能到来的疫情高峰?

钟南山判断的科学基础与疫情动态分析

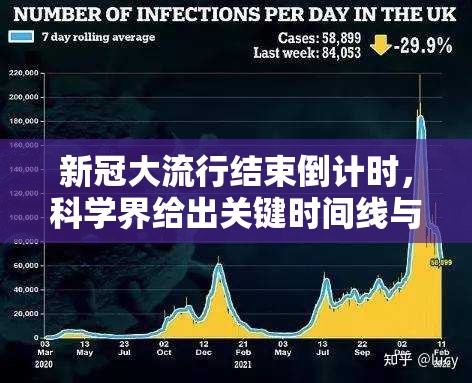

钟南山的研判并非凭空推测,而是结合了病毒学、流行病学模型及实时监测数据得出的结论,从病毒演化规律看,新冠病毒的变异株呈现周期性活跃特征,尤其在气温、湿度等环境因素变化的过渡期,传播力可能增强,今年春季以来,奥密克戎亚型株(如JN.1、KP.2等)在多国出现局部反弹,其免疫逃逸能力与传播效率的升级,为夏季疫情埋下伏笔。

人群免疫水平的变化是关键因素,我国通过自然感染与疫苗接种建立的免疫屏障,随着时间推移可能逐步减弱,研究显示,接种疫苗后6-8个月,中和抗体水平会显著下降,而去年末的感染高峰至今已近半年,群体免疫保护力或面临“窗口期”,加之夏季人员流动增加(如旅游、聚集活动),病毒传播风险进一步上升。

全球疫情数据也为这一判断提供佐证,部分国家在5-6月已出现病例小幅攀升,提示疫情可能存在季节性波动,钟南山团队通过大数据模拟预测,若防控措施适度放松,6月底至7月初或出现一波集中感染,但峰值强度预计低于2022年底。

疫情高峰的潜在影响与应对策略

若高峰期到来,可能对医疗系统、社会运行及脆弱群体构成挑战,发热门诊、急诊资源可能短期承压,尤其是老年人和有基础疾病者需加强防护;公众对“二次感染”的担忧可能影响正常生活秩序,对此,钟南山强调“科学防控、精准施策”的重要性,并提出三点建议:

- 加强监测与预警:扩大病毒变异株的基因测序范围,实时跟踪重症率与医疗资源使用率,确保及时响应。

- 推动疫苗迭代接种:针对新毒株的多价疫苗研发需加速,老年人和高危群体应优先接种加强针。

- 公众自我防护不松懈:在人员密集场所佩戴口罩、保持手部卫生,若出现症状及时检测并隔离,避免无序挤兑医疗资源。

理性看待高峰期的长期防控意义

钟南山的预警并非旨在引发恐慌,而是提醒社会保持警惕,疫情进入常态化阶段后,高峰期的出现是病毒与人类共存的动态体现,历史经验表明,通过科学手段压平感染曲线,可有效降低重症和死亡风险,此次研判也有助于推动公共卫生体系优化,例如分级诊疗制度的完善、居家检测试剂的普及,以及公众健康素养的提升。

值得注意的是,钟南山同时指出“高峰期不等于高威胁”,随着治疗药物(如Paxlovid、中药方案)的普及和医疗经验的积累,疫情对个体与社会的影响已大幅减轻,防控重点应从应急管理转向长期韧性建设,包括加强基层医疗能力、健全疫情直报系统,并探索跨部门协作机制。

钟南山对6月底疫情高峰的研判,既是科学警钟,也是行动指南,面对可能到来的波动,我们需摒弃“躺平”或“过度焦虑”的极端态度,转而以理性与协作筑牢防波堤,正如钟南山所言:“疫情预测不是宿命论,而是为了更主动地掌控未来。”只有将专家智慧、政府施策与公众参与相结合,才能在变幻的疫情中守护好健康与生活的平衡。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏