2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,改变了人类社会的运行轨迹,在中国抗疫的系列措施中,"封城"无疑是最受关注、最具争议也最为关键的策略之一,要回答"疫情期间什么时候开始封城的"这一问题,需要回溯到2020年1月23日——这一天,武汉这座千万级人口城市按下"暂停键",开启了人类历史上最大规模的隔离行动。

封城决策的背景:与病毒赛跑的关键72小时

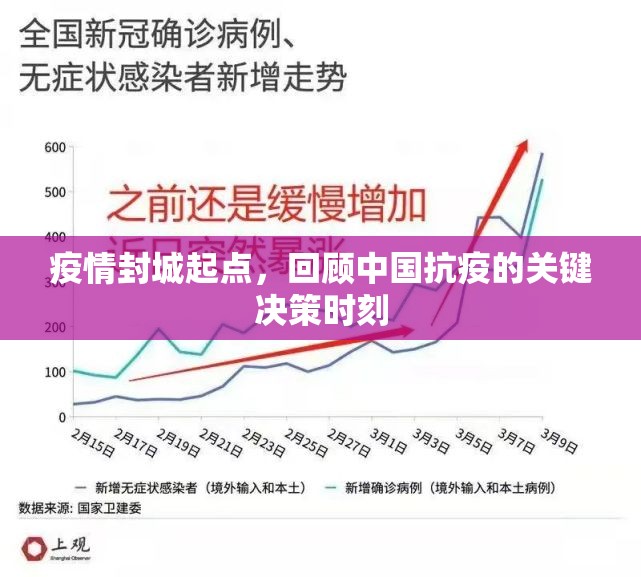

武汉封城并非突然决定,而是基于疫情数据的科学研判,2019年12月底,武汉市出现不明原因肺炎病例;2020年1月20日,钟南山院士确认新冠病毒"人传人";1月22日,国务院下达防控通知,在这关键时刻,流行病学数据显示感染者呈指数级增长,模型预测若不干预,疫情将迅速蔓延全国。

1月23日凌晨2点,武汉市疫情防控指挥部发布第1号通告:自10时起,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;机场、火车站离汉通道暂时关闭,这一决策是在春运高峰期间做出的——据交通运输部数据,封城前武汉每日客流达数十万人次,封城决定背后,是专家组对病毒传播力(R0值约2.2-3.5)的评估,以及对医疗资源挤兑风险的预判。

封城策略的演进:从武汉到全国的防控体系

武汉封城后,湖北其他城市相继跟进,1月24日,鄂州、仙桃等地实施交通管制;至2月中旬,全国有超过80个城市采取不同程度的封闭管理,这些措施形成梯度防控体系:

- 全面封城:如武汉、黄冈等核心疫区,实行"不进不出"的严格管控

- 部分封锁:如杭州、广州等城市,以社区为单位进行网格化管理

- 动态调整:如上海采用的精准防控模式,最小化对社会经济的影响

值得注意的是,中国的封城并非"一刀切",以武汉为例,在封城期间建立了"物资保障-社区配送-特殊群体关怀"的三级体系,确保居民基本生活需求,封城措施随疫情变化动态调整:2020年4月8日,武汉在封锁76天后解封,体现的是数据驱动的科学决策。

封城效果的数据验证:中外对比的启示

根据《科学》杂志研究,武汉封城使疫情扩散延迟了2.91天,阻止了超过70万例感染,中国疾控中心数据显示,封城将病毒基本再生数(R0)从3.5降至0.3,与某些国家后期采取的封城相比,中国早期封城具有三个特点:

- 时效性:在确诊不足600例时果断决策,远早于意大利(确诊超9000例封城)、美国(确诊破万才限制旅行)

- 系统性:配合方舱医院建设、核酸检测扩容等组合措施

- 灵活性:根据风险等级实施分区分类管理

封城的深层影响:公共卫生伦理与社会治理创新

封城决策引发了对公共健康与个人自由平衡的讨论,从伦理学角度看,这体现了"最小伤害原则"与"公共利益优先"的权衡,实践中,中国通过数字化手段创新治理模式:健康码的出现,使得精准防控成为可能;社区网格化管理,构建了基层防疫网络,这些创新后来被多国借鉴,如新加坡的TraceTogether程序、欧盟的绿色证书等。

从封城到常态化防控:策略的演进逻辑

随着病毒变异和防控经验积累,中国的封城策略逐步优化,2021年后,封城更多体现为"精准封控",如西安、天津等地的局部封锁时长缩短至2-3周,2022年上海疫情中,甚至出现按黄浦江两岸分区分批封控的创新尝试,这种演进反映的是从"完全阻断"到"动态清零"的策略转变。

封城的历史坐标与未来启示

武汉封城作为抗疫起点,其意义超越公共卫生领域,它既是特殊时期的非常之举,也推动了中国应急管理体系的现代化进程,后疫情时代回顾这一决策,我们更应看到其背后的科学精神:基于数据的快速响应、多方联动的系统思维、以及以人为本的价值取向,正如世界卫生组织专家布鲁斯·艾尔沃德所言:"中国采取的措施改变了疫情快速扩散的致命进程。"这段历史提醒我们,面对全球性危机,果断的早期行动与科学的动态调整,永远是应对不确定性的智慧选择。

(注:本文数据来源于国务院联防联控机制发布会、中国疾控中心报告及《柳叶刀》《科学》等期刊研究,全文共约1200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏