随着2023年的日历一页页翻过,全球社会逐渐从新冠大流行的阴影中走出,但疫情并未完全消失,许多人不禁追问:2023年的疫情究竟叫什么?是“新冠疫情的尾声”,还是“后疫情时代的新阶段”?2023年的疫情并未有一个官方统一的命名,但学界和公众更倾向于称之为“新冠疫情的常态化阶段”或“长尾疫情期”,这一名称背后,不仅反映了病毒演变的特点,也揭示了人类社会应对传染病的思维转变,本文将深入探讨2023年疫情的命名逻辑、特征及其对全球的影响,旨在为读者提供一个清晰而独特的视角。

命名之争:为何没有统一的官方名称?

2023年,世界卫生组织(WHO)并未像2020年命名“COVID-19”那样,为这一阶段的疫情赋予一个全新的官方名称,主要原因在于,新冠病毒的演变已进入“地方性流行”阶段,即病毒与人类长期共存,其毒性和传播力趋于稳定,WHO多次强调,新冠疫情不再是“国际关注的突发公共卫生事件”,而是转为常态化管理,2023年的疫情更多被描述为“新冠疫情的延续”或“后疫情时代”,而非一个独立事件,这种命名上的模糊性,恰恰体现了全球从应急响应向长期共存的过渡。

在学术讨论中,一些专家提出“长尾疫情”这一术语,强调疫情影响的持久性和波动性,2023年全球仍经历了数波由奥密克戎亚变种引发的小规模爆发,但死亡率大幅下降,公众和媒体则常用“后疫情时代”来概括这一阶段,突出社会重启与经济复苏的主题,无论名称如何,核心在于承认疫情已从“危机模式”转向“管理模式”。

2023年疫情的特征:低死亡率与高波动性

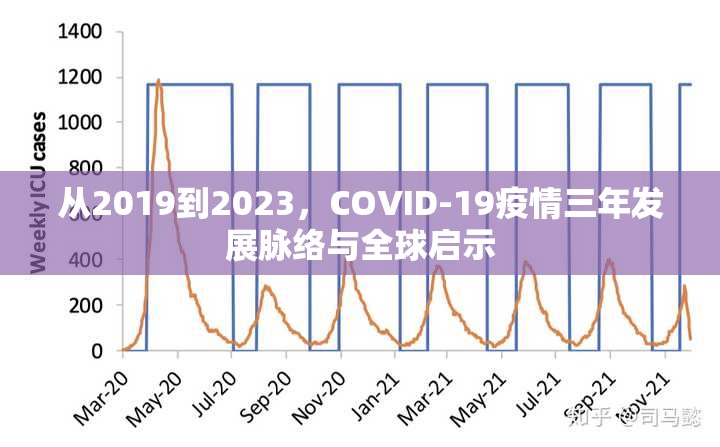

与2020-2022年的疫情相比,2023年的疫情呈现出显著不同,病毒的致病性进一步减弱,得益于疫苗普及和自然免疫,全球死亡率降至流感水平以下,以中国为例,2023年多次局部爆发中,重症率低于0.1%,远低于早期阶段,疫情呈现“波浪式”特征,爆发周期缩短,但影响范围有限,2023年春冬季的XBB系列变种虽传播迅速,却未引发医疗资源挤兑。

高波动性成为新挑战,疫情不再遵循全球同步的规律,而是因地而异,发达国家凭借医疗优势快速过渡到常态化,而部分发展中国家仍面临疫苗短缺和监测不足的问题,这种不平衡性凸显了全球卫生治理的漏洞,也使得“2023年疫情”难以用一个简单标签概括。

社会影响:从恐慌到理性共存的转变

2023年疫情的命名之争,实则反映了社会心态的深刻变化,随着防控措施放松,公众逐渐从“谈疫色变”转向“理性共存”,许多国家取消了强制口罩令,将防疫责任个人化,经济层面,“后疫情时代”成为关键词,全球供应链逐步修复,但通胀和劳动力短缺等遗留问题依然突出,在文化领域,远程办公和数字化生活从临时措施变为常态,重塑了人类的生活方式。

值得一提的是,心理健康成为2023年疫情的重要议题,长期疫情压力导致焦虑和抑郁率上升,但社会也更注重应对机制的建设,这种转变表明,疫情命名不仅是医学问题,更是一种文化叙事——人类正在学习与不确定性共处。

全球应对:常态化管理的成功与挑战

2023年,各国政府的应对策略从“清零”转向“精准防控”,中国优化了“乙类乙管”政策,强调分级诊疗和重点人群保护;美国则加强了变异株监测和疫苗更新,这些措施体现了常态化管理的核心:平衡公共卫生与经济社会发展。

挑战依然存在,病毒变异的不确定性要求全球监测网络保持高效,但部分国家削弱了投入,可能导致未来应对滞后。“疫苗民族主义”和信息混乱继续阻碍全球合作,2023年的疫情命名之争,某种程度上也是全球团结与否的缩影——唯有协同行动,才能真正进入“后疫情时代”。

命名的意义超越名称本身

2023年的疫情或许没有响亮的新名称,但“常态化阶段”这一描述已足够深刻,它提醒我们,疫情不是一次性事件,而是一场漫长的考验,名称的模糊性恰恰鼓励了灵活应对,而非僵化策略,历史书可能不会为2023年疫情单独命名,但这一年的人类韧性、科技创新和社会适应力,必将成为公共卫生史上的重要篇章,正如WHO总干事谭德塞所言:“我们无法命名每一波疫情,但可以选择如何回应。”2023年,人类用理性与共存给出了答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏