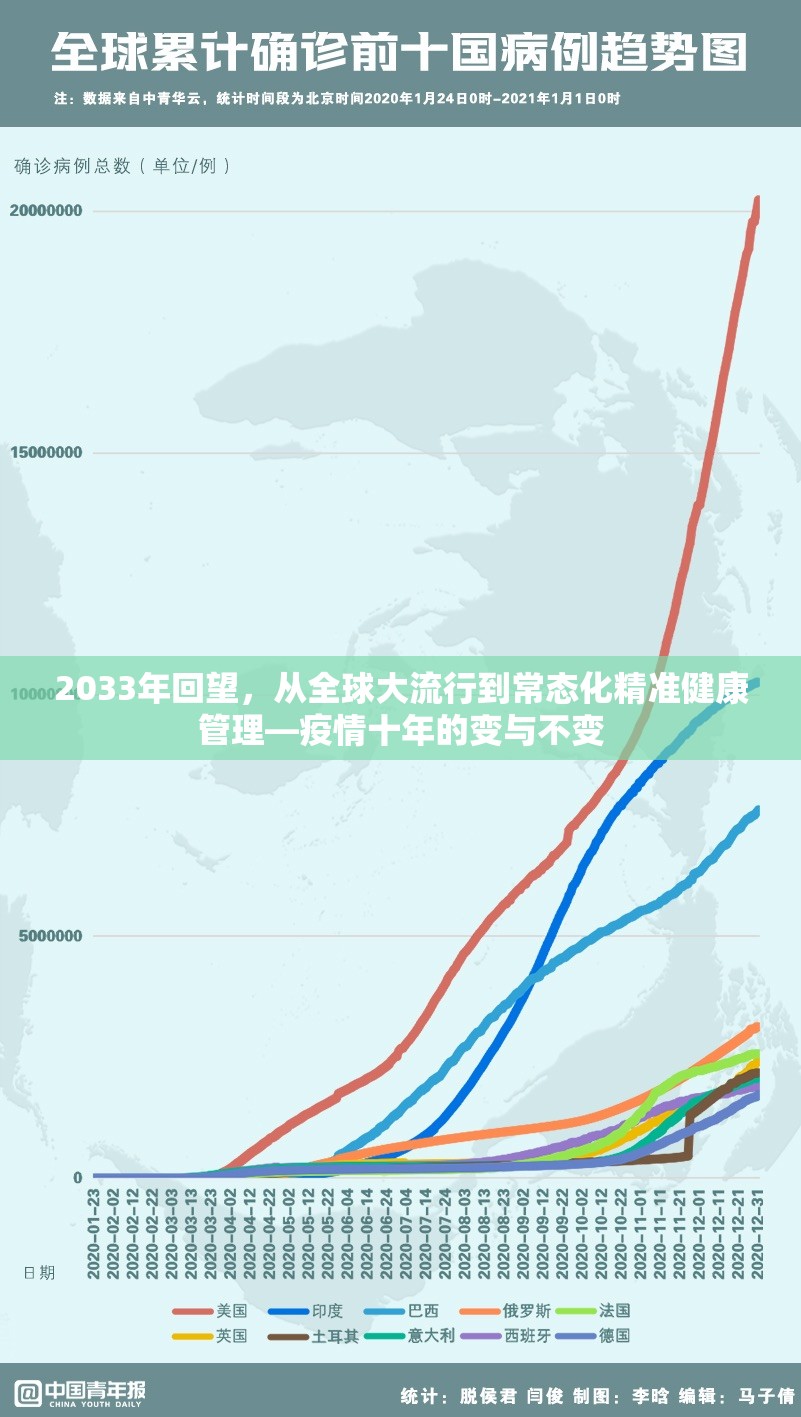

时光荏苒,转眼已是2033年,当我们站在这个时间节点回望十年前——即2023年前后——那场席卷全球、深刻改变人类社会运行轨迹的新冠大流行,心中不免感慨万千,那场疫情不仅是公共卫生史上的一个分水岭,更是一面镜子,映照出人类在危机面前的脆弱、坚韧与智慧,十年过去,“疫情”二字的内涵与外延已发生翻天覆地的变化,全球的“疫情情况”进入了一个全新的阶段:一个从应急响应转向常态化、精准化健康管理的新纪元。

病毒演化与公共卫生体系的“新常态”

进入2033年,新冠病毒本身并未完全消失,但其威胁等级已不可同日而语,经过多年的自然演化和疫苗、感染诱导的群体免疫压力,病毒进一步朝着高传播性、低致病性的方向演变,已成为一种常见的季节性呼吸道病毒家族成员,与多种其他人类冠状病毒、流感病毒共存,偶发的、局部的变异株仍会出现,但全球建立的强大病毒基因组实时监测网络(“全球病原体雷达”系统)能够在数小时内识别并评估新变异株的风险,从而迅速启动针对性的防控微调。

公共卫生体系经历了深刻的变革,十年前“封城”、“大规模核酸”等极端措施已彻底成为历史,取而代之的,是一套高度智能化、精准化的“社会免疫屏障”系统,个人电子健康档案与可穿戴设备数据实时联动,一旦出现异常健康指标或病原体检测阳性,系统会自动触发分级管理建议:从居家健康监测、远程医疗咨询,到对高风险场所的临时准入限制,都实现了最小化社会干扰下的有效防控,公共场所的先进空气净化与病原体快速灭活技术已成为标配,就像当年的消防设施一样普及。

科技赋能:个人健康管理的革命

2033年的疫情防范,重心已从社会层面的大规模管控,下移至每个个体的主动性健康管理,这得益于科技的飞速发展,mRNA、广谱纳米疫苗等技术更加成熟,能够提供针对多种病原体(包括预期可能出现的病毒变种)的长期、广谱保护,接种方式也更便捷,如微针贴片、鼻喷剂等,家庭用微型化、高精度的分子诊断设备普及,使得人们可以像测血糖一样方便地检测多种呼吸道病原体,结果直连云端医疗平台,即时获得AI辅助的诊断和个性化健康指导。

人工智能在疫情预测和医疗资源调度中扮演核心角色,AI模型能够整合全球气候、人口流动、病毒变异、社交媒体情绪等多维度数据,对未来数周乃至数月的疫情发展趋势做出高精度预测,指导疫苗生产、医疗物资储备和人力资源配置,实现了从“被动应对”到“主动预警与准备”的根本转变。

全球协作与信任重建的挑战与进展

2033年的全球疫情协作机制比十年前更为紧密,但也并非一帆风顺,世界卫生组织(WHO)经过改革,拥有了更独立的资金和更强大的授权,牵头建立的“全球疫苗与药品公平分配库”确保了无论国家贫富,在面临公共卫生威胁时都能快速获得基本防护,国家间的数据共享、知识产权合作、边境健康协议互认等领域,仍存在博弈和需要不断磨合的地方。

更重要的是社会层面的“信任重建”,十年前疫情带来的信息混乱、社会撕裂伤痕,用了很长时间才慢慢愈合,科学沟通(Science Communication)成为一门显学,政府和媒体致力于用更加透明、易懂的方式向公众传递健康信息,公众的健康素养普遍提高,对科学的信任度回升,但也更加理性,能够批判性地看待不同来源的信息,这种建立在理性基础上的社会共识,是应对任何未来健康威胁最宝贵的资产。

不变的核心:对生命健康的敬畏与对韧性的追求

尽管技术与体系日新月异,但2033年疫情情况所反映的核心价值并未改变,那便是对生命与健康至高无上的敬畏,这场经历让全人类深刻认识到,在高度互联的世界里,任何一个角落的健康危机都可能演变为全球挑战,投资健康就是投资未来。

“韧性”(Resilience)成为从个人到国家乃至全球层面的共同追求,个人注重提升自身免疫力,保持健康生活方式;城市规划和建筑设计充分考虑通风、疏散和隔离空间;供应链体系强调多元化和冗余性以应对冲击;全球卫生系统则致力于构建快速响应、灵活适应的能力,这种对韧性的追求,是为了在面对未来可能出现的、已知或未知的病原体时,人类社会能够更加从容、更有底气。

回望2033年,十年前那场大流行的惊涛骇浪已化为历史长河中的深刻印记,今天的我们,并非生活在一个完全没有疫情威胁的“乌托邦”,而是成功地将一种曾令人谈之色变的全球性危机,转化为了可防、可控、可管理的常态化健康议题,这场十年之旅,是人类运用科技智慧、制度创新和集体意志,将一次空前的挑战转化为迈向更健康、更具韧性未来阶梯的生动实践,它提醒我们, vigilance(警惕)与preparedness(准备)永不过时,而对科学与合作的信念,将是人类面对任何未知风雨时最坚固的盾牌。

(字数统计:约1150字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏