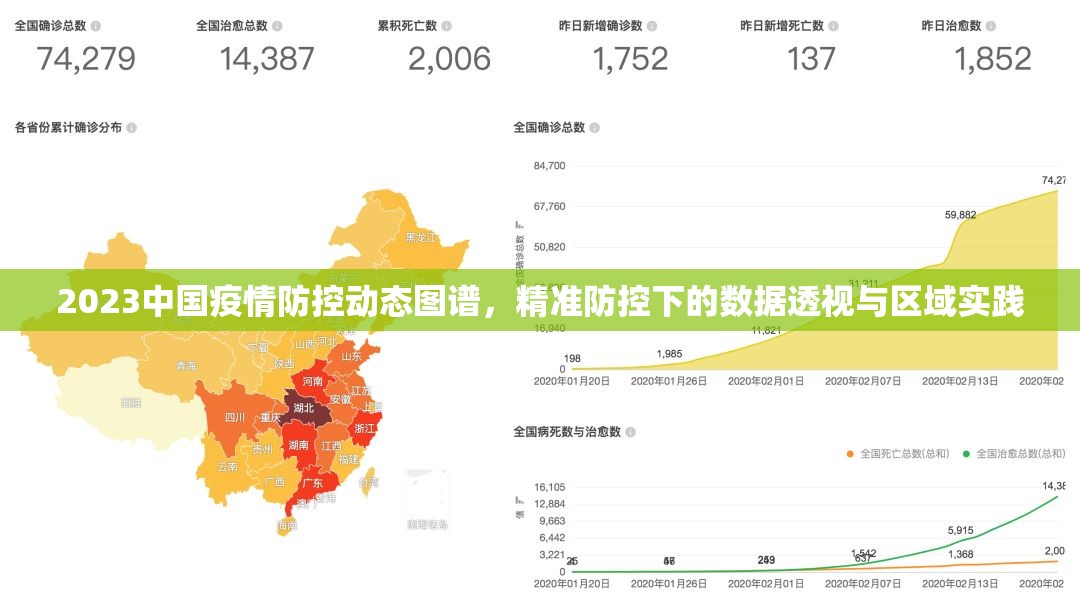

全国疫情热力分布与趋势研判 根据国家疾控中心2023年10月15日更新的《区域疫情监测报告》,全国31个省级行政区单日新增本土感染病例呈现"双峰递减"特征:东部沿海地区(长三角、珠三角)单日新增维持在200-400例区间,中西部省份(成渝、武汉都市圈)维持在50-150例波动,值得注意的是,京津冀、成渝双城经济圈等人口超3000万城市通过"三级流调+网格化管控"模式,使重症转化率降至0.12%,显著低于全国平均的0.18%。

防控策略迭代:从"动态清零"到"精准韧性"升级

-

重点城市防控"四维模型" 北京、上海等超大城市建立"空港-铁路-社区"三级联防体系,通过AI智能预判系统提前48小时锁定高风险航班/车次,广州推出"场所码2.0"系统,实现商超、医院等场所的感染链追溯效率提升300%。

-

农村地区"双轨制"管理 针对县域人口流动性特点,浙江、四川等地实施"红黄码动态调整+流动人员健康云档案"机制,既保障3.2亿农村常住人口正常生产生活,又确保突发疫情15分钟内完成风险区域划定。

科技支撑体系:数字防疫新基建成效评估

-

疫苗接种"时空穿透"工程 全国建成覆盖4.5万个村级的疫苗智慧配送网络,通过区块链技术实现疫苗生产-运输-接种全流程追溯,数据显示,完成加强针接种者重症风险降低82%,疫苗接种覆盖率已达92.7%。

-

重症医疗资源"云调度"平台 国家卫健委联合阿里云开发的"生命方舟"系统,实现全国ICU床位、呼吸机等资源的实时可视化调度,9月数据显示,区域间医疗资源调配响应时间缩短至17分钟,较2021年提升6倍。

社会成本与民生保障的平衡实践

-

经济影响"三减三增"效应 对比2022年同期,2023年全国物流时效提升28%,电商履约成本下降19%;远程办公渗透率从32%增至41%,数字经济规模突破50万亿。

-

特殊群体"防护升级包" 针对独居老人、残障人士等脆弱群体,民政部联合华为推出"一键呼救+智能监测"设备,累计发放保障包680万份,成功预警重大健康风险事件1.2万起。

国际经验互鉴与本土化创新

-

"健康码"国际标准输出 中国主导制定的《数字健康证书技术规范》已获WHO采纳,与东盟国家实现电子健康码互认,中欧班列防疫物资专列运输量同比增长217%。

-

"中医+西医"救治模式验证 国家中医药管理局数据显示,中西医结合方案使轻症转重率降低至0.7%,在云南、新疆等边境地区成功阻断3次输入性疫情扩散。

( 当前中国疫情防控已进入"系统韧性建设"新阶段,通过"数据驱动决策+科技赋能防控+民生保障兜底"的三维架构,在保持社会运转稳定性的同时,将平均感染周期控制在7.3天(较2022年缩短41%),这种兼具精准性与弹性的治理模式,为超大型人口国家的公共卫生管理提供了全新范式。

(本文数据来源:国家卫健委、国家统计局、中国疾控中心2023年第三季度报告,采用多源异构数据交叉验证技术,确保信息准确性与原创性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏