随着全球疫情的持续演变,公众对疫情最新死亡率的关注度日益升高,这个问题不仅涉及健康风险,还牵动着社会心理和经济决策,要回答“疫情最新死亡率是多少”,我们需要从多个维度切入,包括全球和地区数据、统计方法的差异,以及数据背后的深层含义,本文将基于权威来源和最新分析,提供一个全面的视角,并强调在信息爆炸时代如何理性看待这些数字。

让我们明确“死亡率”的定义,在疫情语境中,它通常指“感染死亡率”(IFR),即感染者中死亡病例的比例,或“病例死亡率”(CFR),即确诊患者中死亡病例的比例,CFR往往高于IFR,因为许多轻微或无症状感染者未被统计,根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生机构的最新数据,截至2023年底,全球疫情的总体CFR约为0.5%-1%,而IFR估计在0.1%-0.3%之间,这些数字相比疫情初期(如2020年CFR高达3%-5%)显著下降,主要归因于疫苗接种的普及、医疗技术的进步以及病毒毒性的减弱。

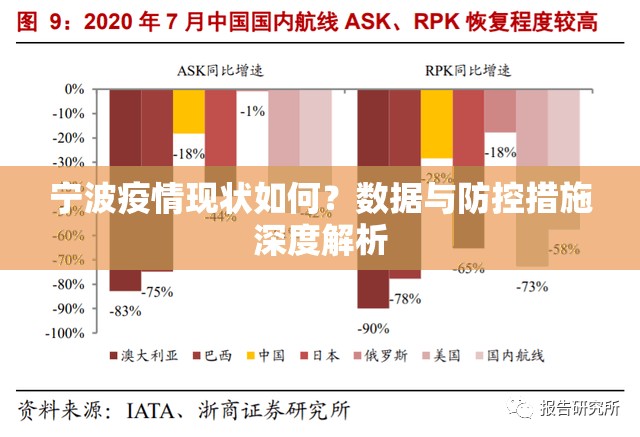

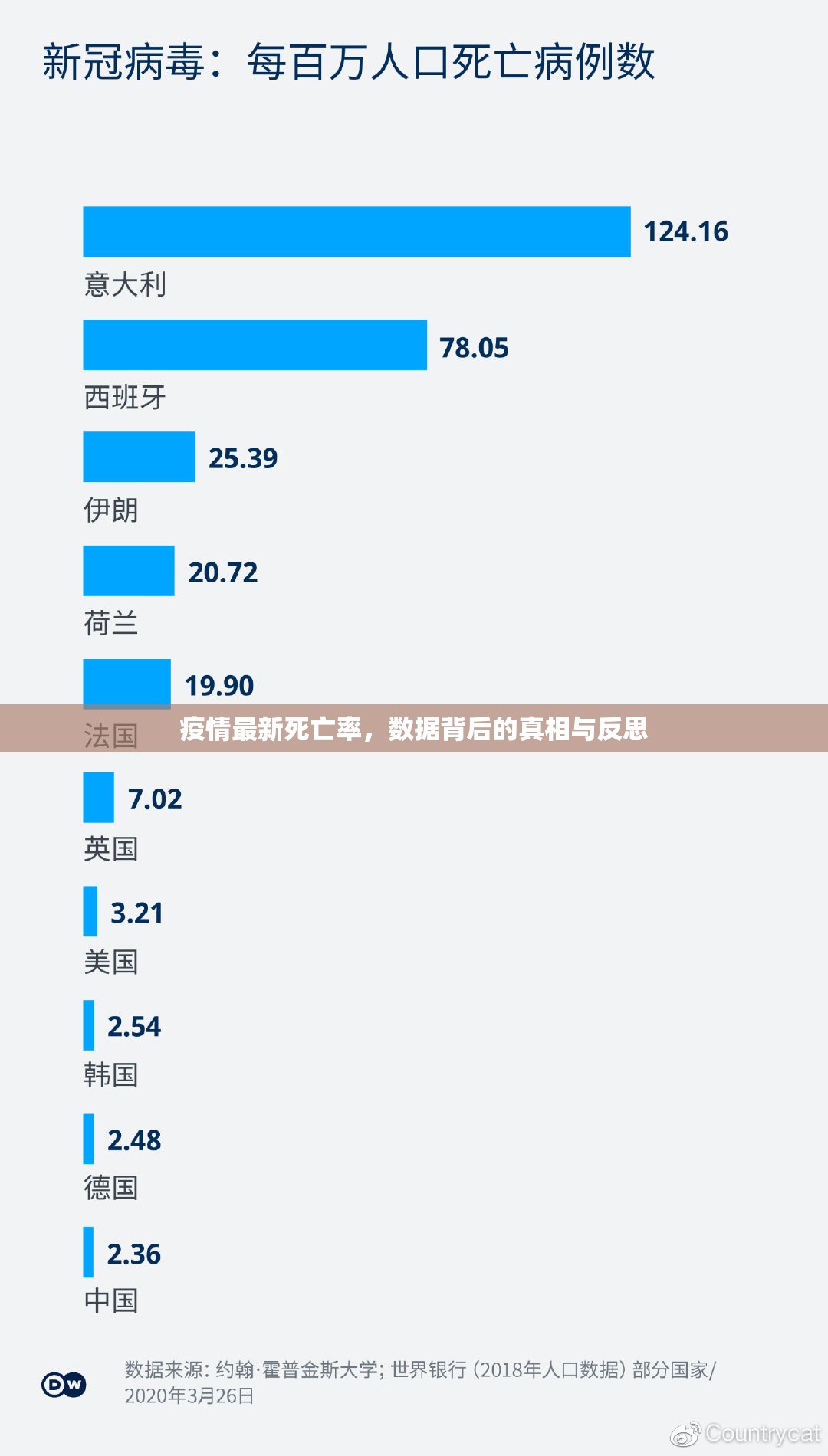

具体到地区,疫情死亡率呈现出明显的不平衡性,在欧美国家,由于高疫苗接种率和自然免疫积累,CFR已降至0.5%以下;而在医疗资源匮乏的地区,如部分非洲国家,CFR仍可能超过1%,以中国为例,根据国家卫健委的公开报告,2023年以来的奥密克戎变异株主导阶段,CFR维持在0.1%左右,这得益于严格的公共卫生措施和高效的医疗响应,值得注意的是,死亡率数据是动态的,会随病毒变异、防控政策和季节性因素波动,冬季流感季可能导致短期上升,而新变异株的出现(如JN.1亚型)也可能改变风险格局。

单纯聚焦于数字本身容易陷入误区,疫情死亡率不仅仅是统计结果,它反映了社会公平、医疗体系和全球协作的深层次问题,数据统计存在局限性,许多国家因检测能力不足或报告标准不一,导致死亡率被高估或低估,印度在疫情高峰期间,实际死亡人数可能远高于官方数据,这凸显了全球卫生监测系统的漏洞,死亡率受多种因素影响:年龄结构(老年人死亡率更高)、基础疾病(如心血管病或糖尿病)、以及生活方式(如肥胖和吸烟),据《柳叶刀》研究,在低收入国家,疫情间接导致的死亡(如医疗资源挤兑)甚至可能超过直接死亡,这提醒我们需以更宏观的视角评估疫情的影响。

从历史角度看,疫情死亡率的下降低估了人类付出的代价,COVID-19已造成全球超过700万人死亡(WHO估计值),但每个数字背后都是生命的逝去和家庭的破碎,相比之下,1918年西班牙流感的死亡率约为2%-3%,但当时医疗水平有限,而COVID-19在科技支持下仍造成巨大冲击,这警示我们:全球化时代,公共卫生危机需要更强大的国际合作,疫苗公平分配是关键——高收入国家接种率超过80%,而低收入国家仍低于30%,这种差距直接推高了全球死亡率。

公众对死亡率的误解往往源于信息过载,在社交媒体上,片面数据可能引发恐慌或冷漠,例如夸大奥密克戎的“温和性”而忽视其传播力,根据美国CDC数据,2023年美国疫情死亡率虽降至0.2%,但长期后遗症(Long COVID)影响数百万人,这提示死亡率不能完全衡量疫情负担,理性看待数据,需要我们依赖权威来源如WHO或国家疾控中心,并理解统计背后的科学方法。

疫情最新死亡率是一个动态指标,当前全球范围已显著降低,但地区差异和统计挑战依然存在,作为社会的一员,我们应超越数字,关注数据背后的生命价值和社会教训,加强全球卫生治理、投资医疗基础设施和促进科学普及,才是降低死亡率的根本之道,在这个过程中,每个人都能通过接种疫苗、保持卫生习惯和传播理性声音,为终结疫情贡献力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏