自2020年初新冠疫情席卷全球以来,世界各国为防控病毒传播,纷纷采取严格的边境管控措施,中国也不例外,从入境隔离、航班限流到签证政策收紧,这些举措在特定时期有效减缓了疫情输入风险,但也让“国门何时全面打开”成为社会持续关注的焦点,随着病毒变异、疫苗接种推进和全球防疫策略调整,这个问题不再只是时间点的猜测,而是涉及公共卫生、经济发展、国际关系等多重因素的复杂博弈,本文将结合数据、政策演变和专家观点,探讨国门全面开放的可能路径与挑战。

回顾疫情以来中国边境政策的演变,可以看出其谨慎与灵活并存的特点,2020年3月,中国暂停持有效签证的外国人入境,并实施“14天集中隔离+7天居家监测”的闭环管理,此后,政策随疫情波动而微调,例如缩短隔离时间、试点“快捷通道”商务旅行等,2022年底,中国优化防控措施,将入境隔离调整为“5+3”,并逐步恢复国际航班数量,释放出逐步开放的信号,与部分国家(如欧美地区已基本取消入境限制)相比,中国的开放步伐相对稳健,这种差异背后,是决策层对国内医疗资源承受力、老年人口接种率以及病毒变异不确定性的审慎考量,中国老年人群疫苗接种率虽持续提升,但截至2023年初,80岁以上人群加强针接种率仍待提高,这可能是延缓全面开放的关键变量之一。

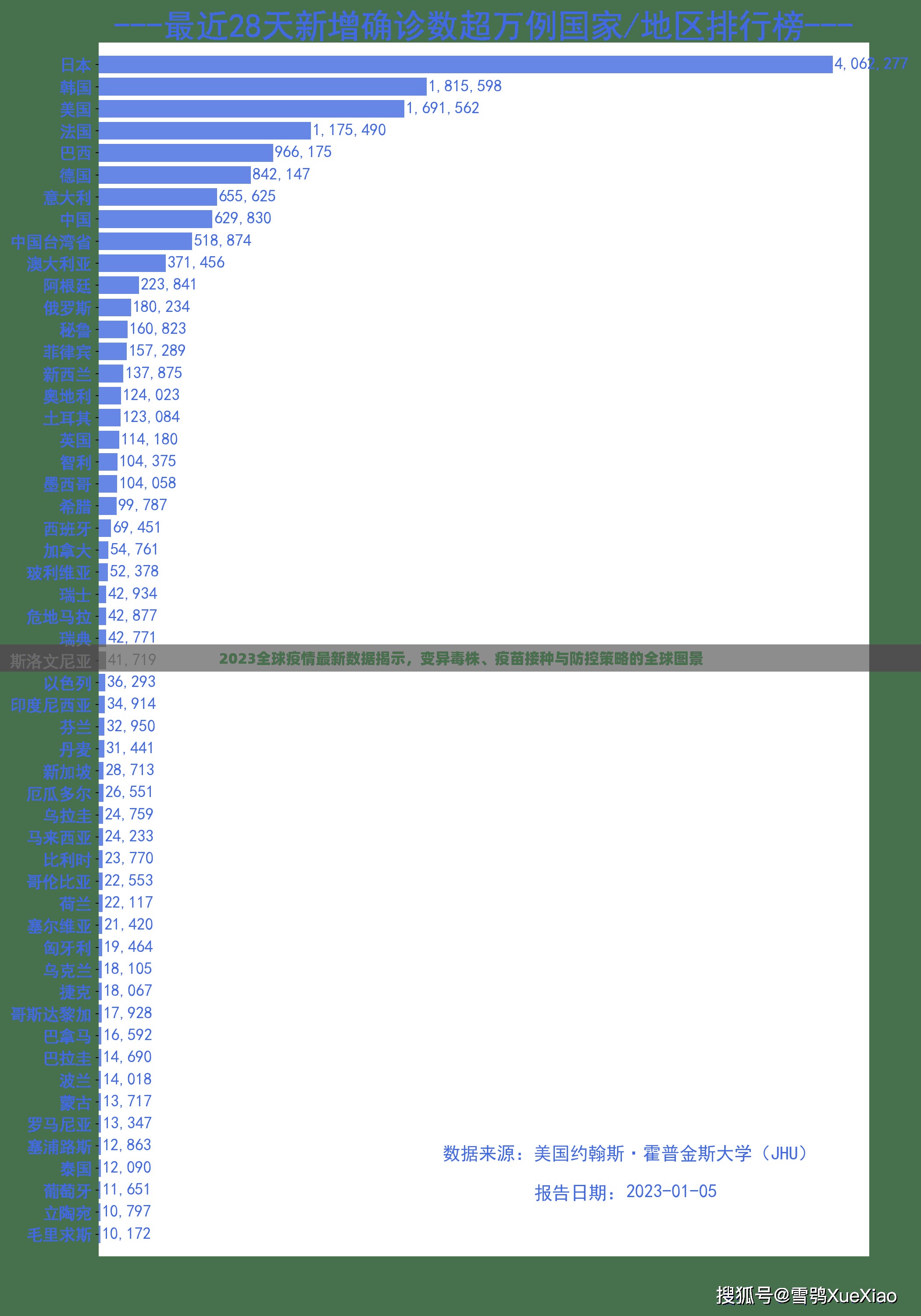

国门全面开放的核心制约因素在于公共卫生风险与经济社会需求的平衡,从公共卫生角度看,中国人口基数大、地区发展不均衡,一旦国门洞开,可能面临新毒株输入引发的感染波峰,世界卫生组织数据显示,奥密克戎变种传播力极强,但致病性相对减弱,这使得许多国家选择“与病毒共存”,中国防疫策略更强调“动态清零”的惯性,需确保医疗系统不击穿,2022年初香港疫情暴发曾给内地带来警示,若贸然开放,农村或偏远地区可能首当其冲,经济压力也在推动开放进程,国际旅游、外贸投资和人文交流长期受限,已对全球经济一体化造成冲击,据国际航空运输协会统计,2021年国际航空客运量仅为疫情前40%,中国作为世界第二大经济体,持续严格的边境政策可能影响产业链稳定,跨国企业高管难以入境考察,留学生往返受阻,这些“软成本”正逐渐凸显。

国门全面打开的具体时机将取决于哪些指标?综合专家分析,以下几方面或成关键决策依据:一是疫苗接种率,尤其是高危人群的加强针覆盖,中国疾控中心专家曾表示,当全民免疫屏障牢固建立时,开放风险可控,中国灭活疫苗与mRNA疫苗的研发引进仍在推进,未来若实现技术多元化,可能提升保护效率,二是病毒变异趋势,如果奥密克戎后续变种致病性持续减弱,且特效药物普及,开放条件将更成熟,三是国际疫情态势,中国可能采取分区域、分步骤的开放策略,例如先与低风险国家试行“旅行泡泡”,再逐步扩大范围,值得注意的是,开放并非“全或无”的开关,而是一个渐进过程,2023年杭州亚运会、北京冬奥会等国际赛事的成功举办,已证明中国在闭环管理下接纳国际人员的能力,这种经验或为未来提供模板。

国门开放的深远影响超出公共卫生范畴,涉及国际政治与社会心理,从国际关系看,边境政策是主权行使的体现,但也可能被解读为外交信号,若中国与主要贸易伙伴同步调整政策,可减少摩擦;反之,若长期滞后,或影响国际合作形象,从社会层面看,疫情三年已改变公众习惯,部分人对开放心存顾虑,一项2022年民间调查显示,超过50%的受访者对境外输入风险表示担忧,这说明开放需辅以科学宣传和心理疏导,留学生、外贸从业者等人群的迫切需求也不容忽视,政策需在风险与民意间寻求共识。

疫情下国门全面打开的时间点,并非简单由日历决定,而是公共卫生准备度、经济需求与国际环境协同作用的结果,短期看,2023年至2024年可能是重要观察窗口,但具体步伐取决于变异病毒控制、医疗资源优化和全球疫情缓和程度,可以肯定的是,中国将坚持“稳中求进”的思路,避免盲目跟随他国节奏,随着科学认知深化和防控工具丰富,国门有望逐步重启,但这注定是一条权衡利弊、步步为营的道路,唯有在安全与发展之间找到平衡点,才能让开放成为复苏的契机,而非风险的源头。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏