随着全球新冠疫情进入第三年,"疫情啥时候打开国门"已成为国内外民众、企业和国际社会高度关注的焦点,网络上流传的各类"最新消息图片"往往真假难辨,引发广泛讨论,本文将从多维度深入分析当前中国入境政策的底层逻辑、最新动态、关键影响因素,并基于权威信息对"打开国门"的时间表进行理性展望,力求提供一份清晰、客观、独家的深度解读。

现状梳理:当前入境政策的核心特点与近期微调

截至目前,中国的入境防疫政策依然以"动态清零"为总方针,强调"外防输入、内防反弹",这与全球多数国家已全面放开边境的做法形成鲜明对比,其核心特点包括:

- 严格的隔离观察:绝大多数入境人员仍需接受"7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测"(俗称"7+3")或根据各地风险等级调整的更长隔离期,这是防止境外输入病例引发本土传播的关键防线。

- 限量的国际航班与熔断机制:国际客运航班数量仍远低于疫情前水平,民航局的熔断机制(根据入境航班阳性病例数暂停该航班运行)在一定程度上控制了输入风险,但也限制了人员往来便利性。

- 审慎的签证政策:针对外国人的签证签发(如旅游、探亲签证)依然严格限制,主要以必要的工作、商贸和人道主义事由为主。

政策并非一成不变,近期出现了一些积极的"微调"信号,这些变化常被捕捉并制作成"最新消息图片"在社交媒体传播:

- 隔离期限优化:从最初的"14+7"到如今的"7+3",隔离时间的缩短体现了政策在确保安全前提下的灵活性,是迈向更加便利化的重要一步。

- 入境检测标准调整:取消了登机前7天核酸检测要求,统一为48小时内两次核酸检测,简化了流程。

- 部分口岸试点:据报道,个别城市可能在探索更为优化的入境管理方案,但这些仍处于小范围试点阶段,不具备全国普适性。

这些微调表明,主管部门正在密切评估疫情形势,小步快跑地探索更加科学精准的防控模式,为未来更大范围的开放积累经验。

深层解析:决定"打开国门"时间表的关键因素

"打开国门"并非一个简单的开关动作,而是一个复杂的、基于科学评估和风险权衡的渐进过程,其时间表主要取决于以下几个核心因素的交织影响:

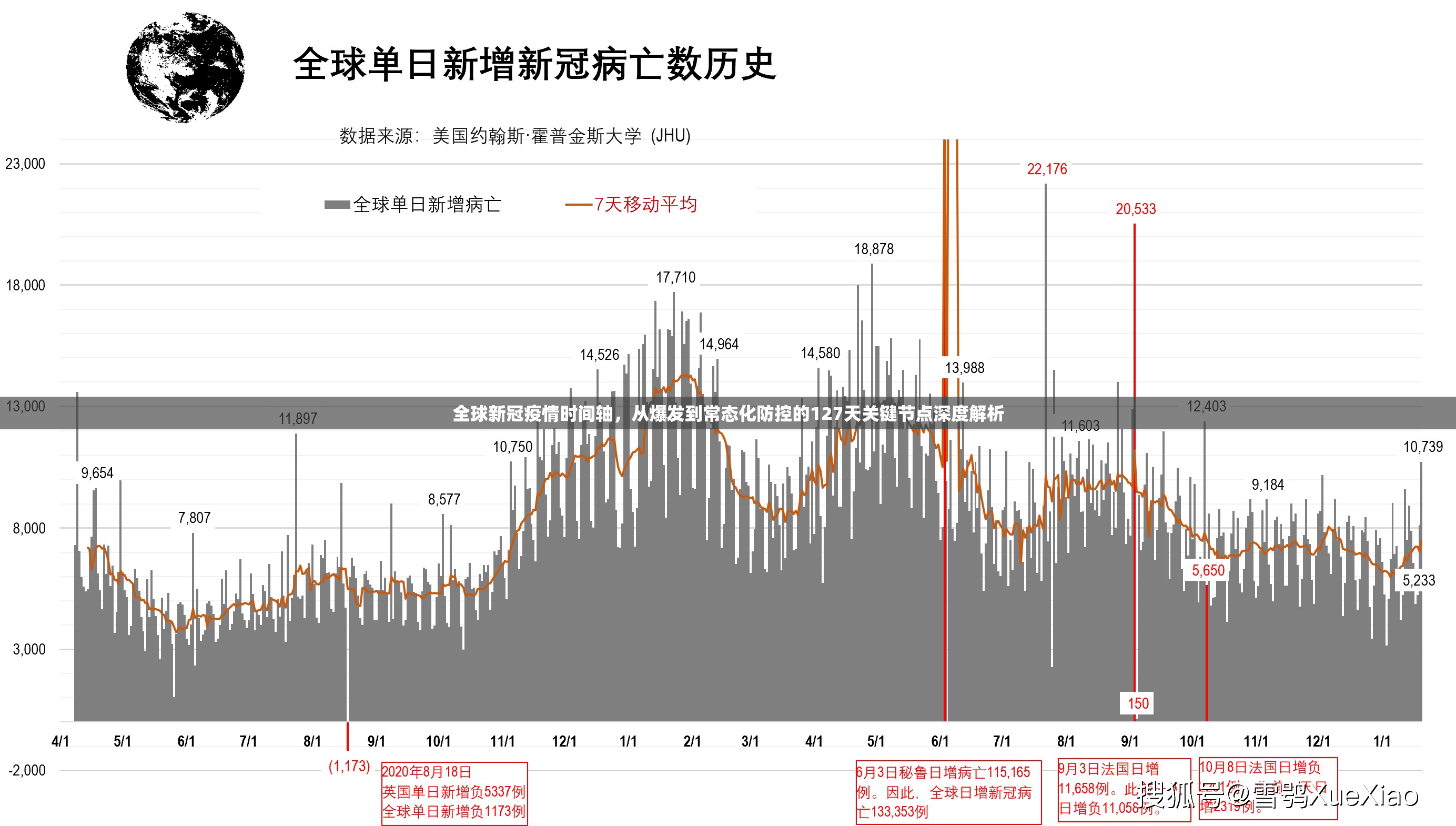

- 病毒变异与疫情态势:这是最根本的决定性因素,如果出现致病性更弱、且现有疫苗和药物依然有效的奥密克戎亚变种,开放的风险评估将更为乐观,全球及中国周边地区的疫情流行强度直接影响输入压力。

- 国内免疫屏障的巩固:特别是老年人群等高危群体的疫苗接种率(包括加强针接种)至关重要,只有当全人群,尤其是脆弱人群建立起坚实的免疫屏障,才能有效降低开放后可能出现的医疗资源挤兑风险,提高老年人接种率仍是重点工作。

- 医疗救治体系的准备:分级诊疗方案是否完善、重症医疗资源是否充足、基层医疗机构应对能力是否提升,这些都直接关系到能否从容应对开放后可能增加的病例数。

- 有效的抗病毒药物和诊疗方案:国产及进口抗病毒药物的可及性、价格以及早期干预方案的有效性,是降低重症率和死亡率、减轻社会恐慌的技术保障。

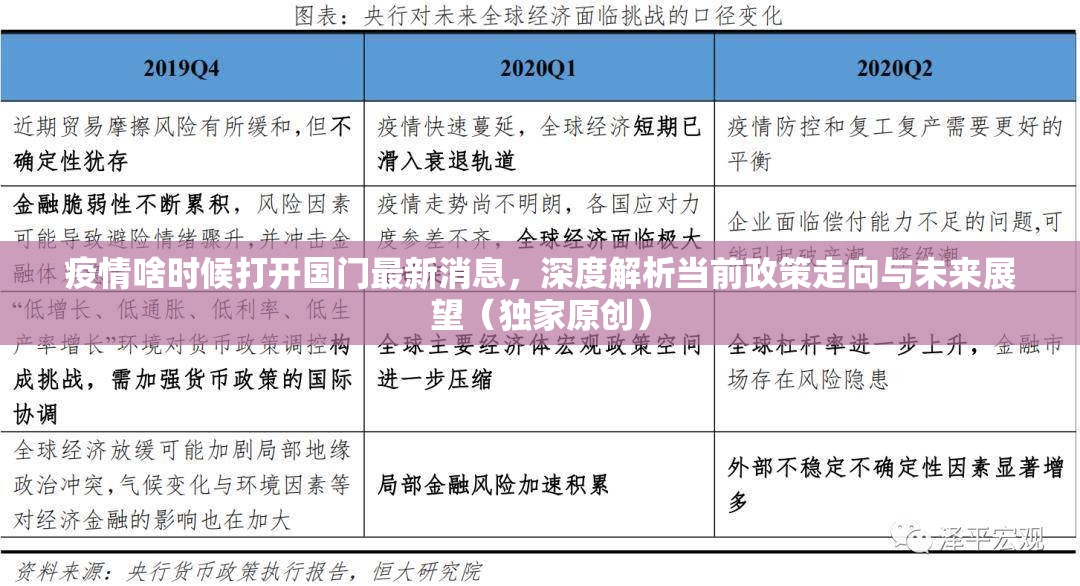

- 经济社会发展的综合考量:长期的严格边境管控对经贸、科技、人文交流造成了不小压力,如何在疫情防控与经济社会发展之间取得最佳平衡,是决策层必须权衡的重大课题,促进国际商务往来、稳定产业链供应链的需求日益迫切。

- 国际环境与舆论压力:作为世界第二大经济体和全球化的重要参与者,中国与国际社会的互联互通是双向需求,国际社会的期望以及外交对等原则也会对开放进程产生一定影响。

未来展望:理性预测"打开国门"的可能路径

基于以上分析,可以预见,"打开国门"将是一个分步骤、分人群、分地区实施的渐进式过程,而非"一夜解封",可能的路径如下:

- 短期(未来6-12个月):继续优化现有政策,可能会进一步缩短隔离时间(如试点"5+3"或"3+4"),增加国际航班数量,适度放宽针对特定人群(如高级别商务人士、留学人员、部分探亲人员)的签证限制,这个过程会伴随着大量的压力测试和数据评估。

- 中期(1-2年内):如果国内防控体系更加成熟,特别是医疗资源准备充分,可能会过渡到以疫苗接种证明和出发前检测为主要要求的入境管理方式,隔离措施可能转变为更加灵活的健康监测,旅游签证的放开可能会在此阶段逐步提上日程。

- 长期(2年后或更远):最终目标是恢复到疫情前的人员往来便利化水平,但这取决于病毒是否稳定为季节性流行模式,以及全球疫情是否真正结束。

需要强调的是,任何预测都存在不确定性,官方会根据实际情况动态调整,公众应以国家移民管理局、外交部、国家卫生健康委等权威部门发布的信息为准,对网络上流传的所谓"打开国门最新消息图片"保持警惕,避免被不实信息误导。

"疫情啥时候打开国门"这一问题,背后是对生命安全、经济发展、国际交往等多重价值的复杂权衡,当前中国的政策选择,是基于现实国情和人民至上、生命至上理念的审慎决策,虽然全面开放尚需时日,但近期的政策微调已释放出积极信号,我们应保持耐心和信心,相信在科学精准的防控策略指导下,在全民共建免疫屏障的努力下,中国与国际社会更加顺畅联通的那一天终将到来,在此之前,理解政策背后的逻辑,做好个人防护,不传谣、不信谣,是我们每个公民应有的理性态度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏