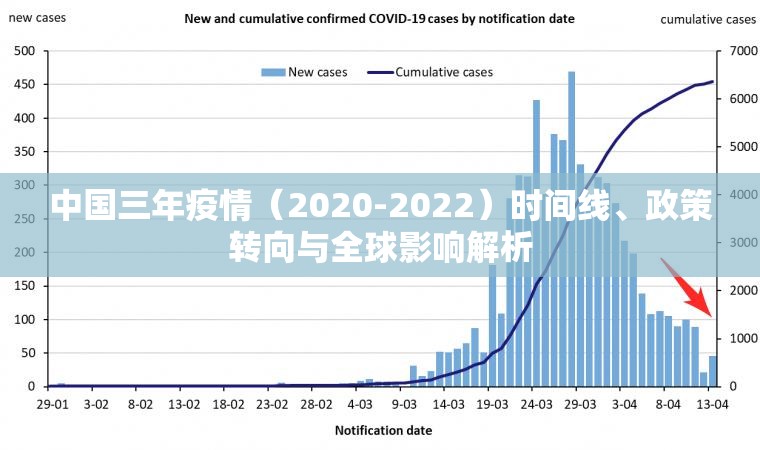

2022年12月,中国宣布对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,并取消入境集中隔离等多项严格防控措施,这一标志性事件,被广泛视为中国疫情防控政策从“动态清零”转向实质性开放的关键节点,中国的“开放”并非一蹴而就,而是一个基于科学评估、现实压力和国际环境变化的渐进过程,要回答“疫情中国什么时候开放的”,需从政策调整、时间线梳理、动因分析和后续影响等多维度进行深入探讨。

政策转向的标志性时间点

从严格意义上讲,中国疫情防控的“开放”以2022年12月7日“新十条”优化措施的发布为起点,并于2023年1月8日正式实施“乙类乙管”方案,具体措施包括:取消入境后全员核酸检测和集中隔离,恢复中国公民出境旅游,优化内地核酸检测策略,不再划定高风险区域等,这些政策调整标志着中国在经历近三年以“动态清零”为主导的防疫模式后,转向与病毒共存、重点保健康防重症的新阶段。

值得注意的是,这一开放过程具有阶段性特征,早在2022年下半年,中国已逐步尝试有限度放开,如缩短入境隔离时间、增加国际航班班次、试点恢复跨境旅行等,但真正意义上的全面开放,仍以2022年末至2023年初的政策转变为分水岭。

开放的深层动因:为何选择此时?

中国选择在2022年底至2023年初全面开放,是多重因素共同作用的结果。

病毒毒株的变化是科学基础,奥密克戎变异株成为主流毒株后,虽然传播力增强,但致病性和致死率显著降低,这使得疫情防控策略从“防感染”转向“防重症、降死亡”具有可行性,大规模疫苗接种和自然感染形成的免疫屏障,为政策调整提供了条件,截至2022年底,中国全程接种疫苗人数已超12.7亿,覆盖率达90%以上。

社会经济压力倒逼政策调整,长期的封控和隔离对经济民生造成巨大冲击,2022年第二季度,中国GDP增速仅0.4%,消费、投资、外贸均受抑制,部分行业面临生存危机,社会层面,公众对恢复正常生活的诉求日益强烈,局部地区甚至出现对过度防控的反思声音,平衡疫情防控与经济发展成为当务之急。

国际环境的变化也推动中国与世界接轨,2022年以来,全球多数国家已全面放开边境,恢复国际交流,中国若持续保持严格入境管控,将面临产业链外移、国际交往脱节等风险,适时调整政策,是融入全球复苏浪潮的必然选择。

开放后的挑战与应对

开放并非终点,而是一场新考验的开始,2023年春季,中国迎来首波感染高峰,医疗资源短期承压,药品供应面临挑战,对此,政府通过扩容重症床位、保障基层诊疗、加速药物审批等方式应对,社会心理层面也经历从恐慌到适应的转变,公众逐步接受“每个人是自己健康第一责任人”的理念。

经济层面,开放后消费、旅游、餐饮等行业快速反弹,2023年春节假期,全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,释放出内需复苏的积极信号,但另一方面,外贸出口受全球需求减弱影响仍面临压力,产业结构调整和科技创新成为长期课题。

开放是起点而非终点

中国的“开放”是一个动态过程,其核心并非简单放弃防控,而是寻求更科学、更可持续的公共健康管理路径,从时间上看,2022年底至2023年初是政策转折点;从本质上看,开放是中国在疫情新阶段统筹安全与发展的必然选择。

中国仍需关注病毒变异风险、医疗体系韧性、经济复苏质量等问题,疫情终将过去,但留给我们的思考远未结束:如何构建更具弹性的社会治理模式?如何平衡短期应急与长期发展?这些问题,或许比“何时开放”更值得深入探讨。

(字数:约910字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏