自2020年初新冠疫情爆发以来,这场全球性的公共卫生危机已深刻改变了世界格局,中国作为最早遭受疫情冲击的国家之一,采取了严格的防控措施,包括动态清零政策、大规模核酸检测和疫苗接种等,有效控制了疫情的蔓延,随着病毒变异和全球疫情形势的演变,许多人不禁要问:中国的疫情究竟什么时间结束?这个问题并非简单的时间点预测,而是涉及科学、社会、经济等多维度的复杂议题,本文将从疫情现状、科学预测、政策调整和社会影响等方面,探讨中国疫情可能的终结路径,并强调这是一个渐进的过程,而非一蹴而就的事件。

疫情现状与挑战

截至目前,中国在疫情防控方面取得了显著成效,通过动态清零策略减少了大规模爆发,但零星散发病例和输入性风险依然存在,新冠病毒的变异,如奥密克戎毒株,增加了防控的难度,其高传染性对医疗资源和社会管理构成了挑战,全球疫情的不确定性,例如其他国家疫情反复和病毒变异,使得中国难以完全隔绝外部风险,疫苗接种率虽高,但免疫屏障的持久性和有效性仍需时间验证,这些因素共同决定了疫情结束不会是一个固定的日期,而是一个逐步过渡的阶段。

科学预测与时间框架

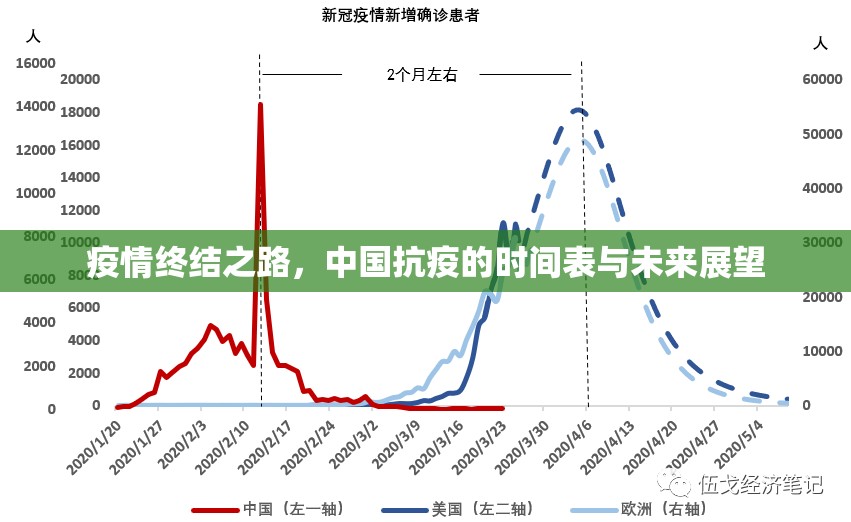

从科学角度看,疫情结束通常指病毒从大流行转为地方性流行,即病毒与人类共存,但不再引发大规模健康危机,世界卫生组织和流行病学专家普遍认为,这需要全球疫苗接种覆盖率达到较高水平,并开发出更有效的治疗方法,对于中国,一些模型预测显示,如果疫苗接种率持续提升(例如加强针覆盖超过85%),并结合自然免疫,疫情可能在2024年至2025年间逐步过渡到稳定状态,这取决于病毒变异的速度和疫苗的适应性,如果出现更温和的变异株,且医疗系统能够应对,疫情终结的时间可能提前;反之,如果出现高致死率变异,则可能延长,科学预测强调不确定性,呼吁公众保持耐心和理性。

政策调整与社会适应

中国政府在疫情防控中采取了灵活的策略,从最初的严格封锁到逐步优化措施,如推广“健康码”和分区管理,政策可能会进一步调整,例如逐步放宽国际旅行限制、推动常态化检测与治疗结合,这将是疫情结束的重要信号,政策转变需基于数据驱动,确保医疗资源不挤兑,同时平衡经济和社会生活,近期中国已开始试点放宽部分边境管控,这暗示着疫情终结的进程正在加速,但政策调整不是孤立的,它需要公众的配合与心理适应,社会层面,人们对疫情的恐惧和疲劳感需要时间化解,这要求加强科普教育,促进心理健康支持。

经济与社会影响

疫情对中国经济产生了深远影响,旅游、餐饮等行业遭受冲击,但数字化和远程办公等新业态兴起,疫情结束将带来经济复苏,例如消费反弹和投资增长,但这可能是一个渐进过程,世界银行预测,中国GDP增长在疫情后可能逐步恢复,但全球供应链问题可能延缓这一进程,社会方面,疫情结束将缓解心理健康问题,如焦虑和孤立感,并恢复正常的社交活动,疫情留下的教训,如公共卫生体系强化和应急机制完善,将长期影响中国社会的发展路径。

全球视角与合作

疫情是全球性问题,中国的疫情结束离不开国际合作,中国通过疫苗援助和国际交流,为全球抗疫贡献力量,但全球疫苗分配不均和政治因素可能拖后进程,世界卫生组织呼吁各国加强协作,共同应对变异病毒,如果全球能在2025年前实现疫苗公平分配和治疗突破,中国疫情终结的时间表可能同步提前,这体现了人类命运共同体的理念,强调团结是终结疫情的关键。

中国疫情的结束不是一个具体的时间点,而是一个动态过程,预计在2024年至2025年间逐步实现从大流行到地方性流行的过渡,这需要科学进步、政策优化和社会韧性的共同作用,作为个人,我们应保持理性,遵守防控指南,积极接种疫苗,并为后疫情时代做好准备,疫情的终结将标志着人类又一次战胜挑战,但更重要的是,它提醒我们珍惜健康,加强全球团结,让我们以信心和耐心,迎接那一天的到来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏