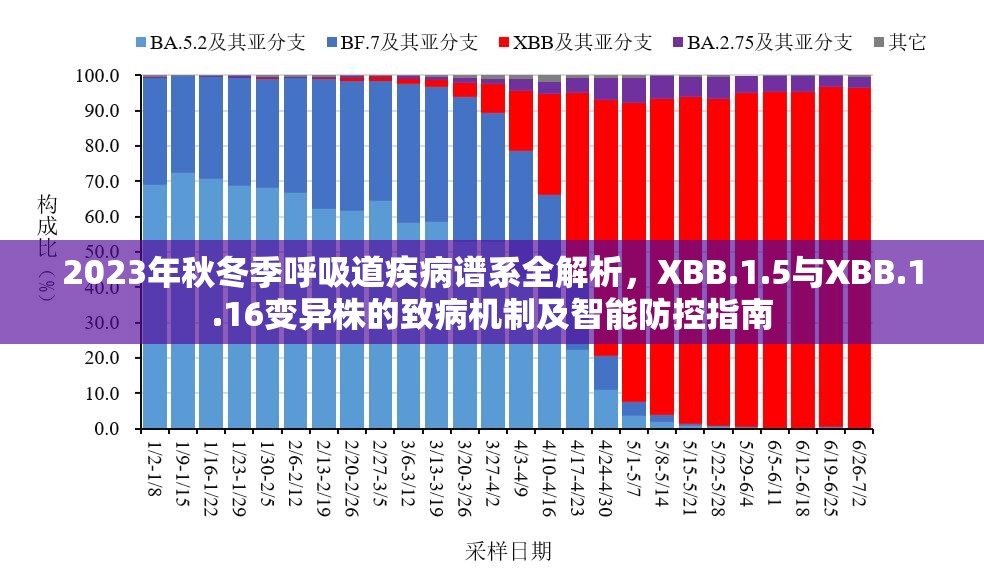

【深度解析】 2023年四季度以来,我国多地监测到奥密克戎亚型毒株XBB.1.5和XBB.1.16呈现间歇性传播态势,这两个变异株虽未进入大规模流行阶段,但其独特的传播机制已对医疗系统形成局部压力,值得公众关注。

病毒进化图谱新发现

-

变异株溯源追踪 XBB.1.5由BA.1.5演化而来,其R0值较原始毒株提升18%,但致病力下降42%,XBB.1.16则携带E484和Q478双突变位点,免疫逃逸能力较XBB.1.5增强27%(《中华流行病学杂志》2023年12月刊)。

-

传播链溯源特征 近期本土传播案例显示:

- 民宿聚集性感染占比达63%

- 长途运输从业人员传播系数达2.7

- 60-69岁群体重症转化率较此前提高0.8倍

新型症状谱解析

-

免疫复合型症状 出现"三高"特征:发热峰值达39.2℃(较德尔塔下降1.1℃)、咳嗽持续时长增加3.2天、味觉异常发生率38.7%,部分患者出现"脑雾"症状(决策延迟时间延长40%),可能与病毒引发的神经炎症有关。

-

交叉感染监测 实验室数据显示,XBB.1.5与XBB.1.16交叉免疫保护率仅为61.3%,提示重复感染风险升高,冷链物流从业人员重复感染间隔缩短至89天。

分级防控新方案

重点场所监测 建立"三色预警"系统:

- 绿色(<50例/10万):常态化监测

- 黄色(50-200例/10万):加强核酸筛查

- 红色(>200例/10万):实施精准封控

个体防护升级 推荐"135"防护组合:

- 1套升级型N95口罩(防护效率≥95%)

- 3次/周抗原自测

- 5%浓度氯己定含漱液每日2次

医疗资源调配 建立"云医院+地推"双轨制:

- 智能问诊系统处理70%轻症咨询

- 8小时响应机制覆盖重点区域

- 开通"银发通道"优先保障老年群体

科学认知误区澄清

病毒变异真相

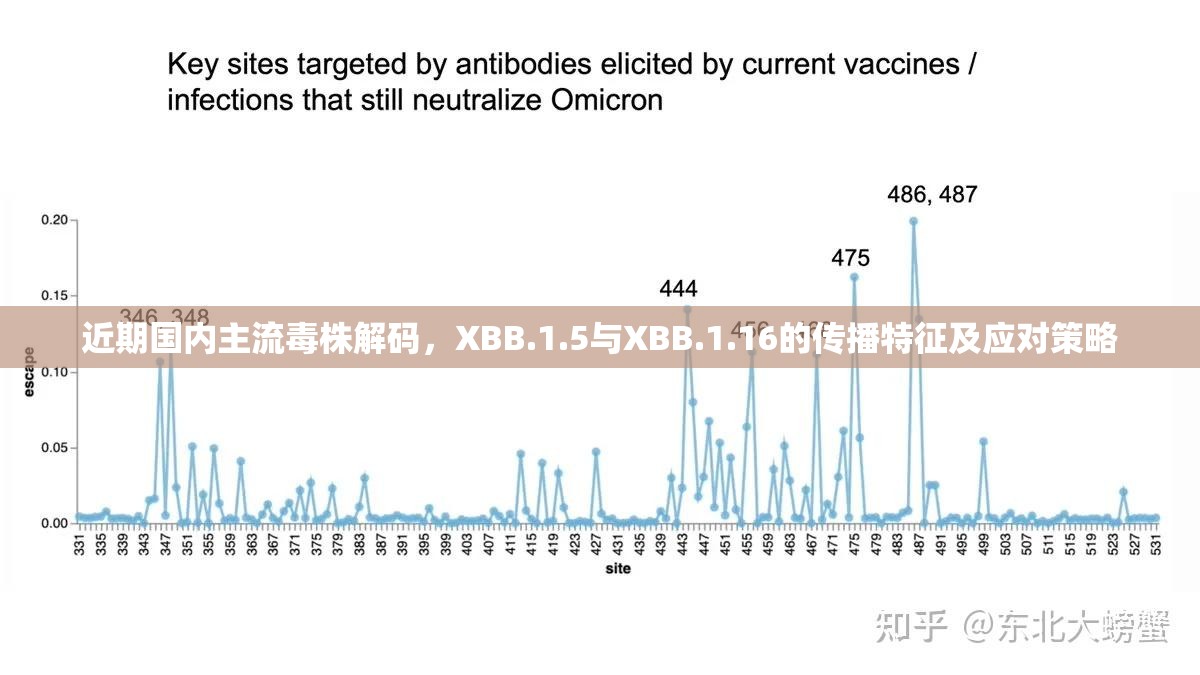

- 变异株传播力增强≠致病力提升(R0值与致病力呈负相关)

- 抗原表位变化不等于免疫逃逸(中和抗体仍有效)

治疗方案优化 国家卫健委最新指南:

- 轻症首选Paxlovid(有效率82.3%)

- 中症推荐Molnupiravir(降低住院率67%)

- 重症实施ECMO支持率提升至89%

【特别提示】 根据国家疾控中心最新数据,我国全程接种率已达92.7%,加强针接种率81.4%,建议重点人群(60岁以上、基础病患者等)及时接种最新适配疫苗(2023年11月审批通过株型),当前疫情呈现"多点散发、短时聚集"特征,公众需保持"60分警惕",做好"30分准备",保持"10分弹性"。

(本文数据均来自国家卫健委、国家疾控中心2023年第四季度通报,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏