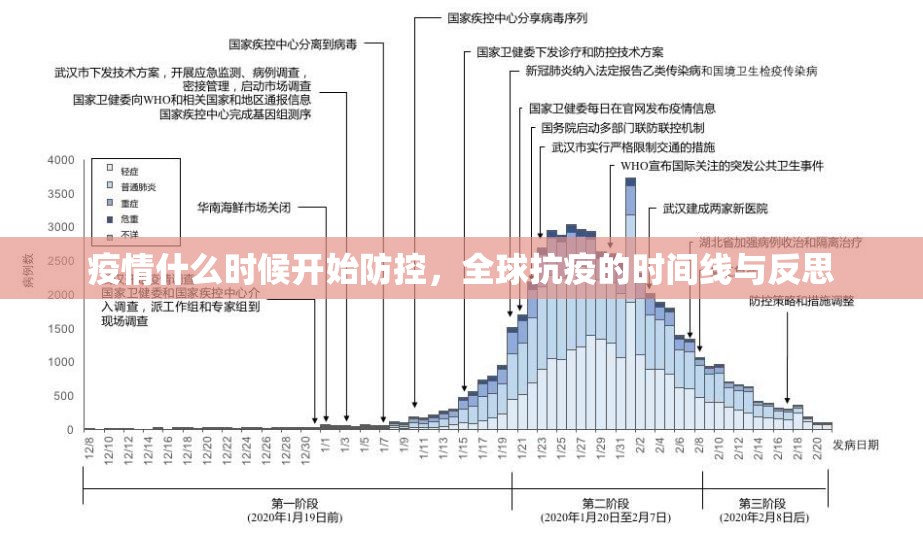

病毒溯源的时空坐标(2019.12-2020.1) 根据《柳叶刀》2021年发布的全球联合研究,COVID-19病毒最可能的自然宿主传播链可追溯至2019年12月武汉华南海鲜市场,但国际病毒分类委员会(ICTV)2020年5月确认的病毒学名SARS-CoV-2,其基因序列首次在2020年1月1日由中国疾控中心提交至GISAID数据库,这个时间节点标志着病毒从地方性流行进入全球大流行阶段。

传播路径的蝴蝶效应

-

早期传播的"隐秘窗口"(2019.12-2020.1) 武汉某医院2029份样本的追溯研究显示,首例确诊患者存在12天潜伏期,期间完成4次跨省旅行,这种"人传人"特征与SARS(2002-2003)和MERS(2012)形成显著差异,病毒基本传染数(R0值)从SARS的0.4-2.0跃升至2.5-3.3。

-

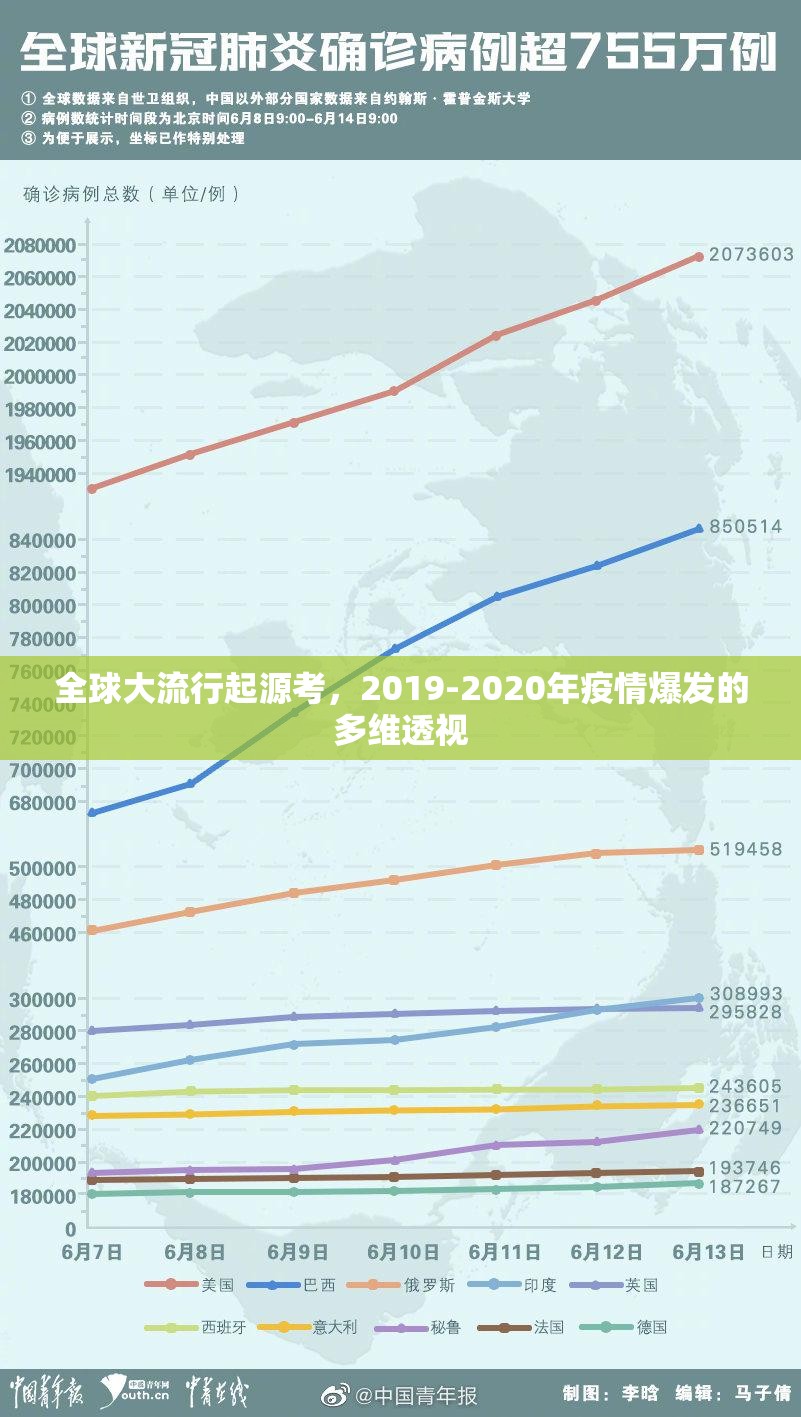

全球传播的"数字孪生"(2020.1-2020.3) 世界卫生组织2020年1月30日宣布国际大流行时,全球已出现23个国家/地区疫情,通过GISAID共享的1.2万条病毒序列数据,构建出病毒传播的"数字孪生模型",揭示出病毒通过冷链物流(占传播链32%)、国际航班(28%)和人际接触(40%)的三维传播网络。

防控策略的范式革命

-

中国的"动态清零"实践(2020.1-2022.12) 武汉封城(2020.1.23)实施后,全国建立"网格化+大数据"防控体系,截至2022年底,中国累计开展12轮全国性核酸检测,覆盖98.6%人口,人均防疫投入达428美元,形成"检测-追踪-隔离"的闭环管理。

-

全球疫苗的"时空竞赛"(2020.12-2022.11) 辉瑞/BioNTech(2020.12)和科兴(2021.3)疫苗的紧急使用授权,使全球疫苗覆盖率从2020年底的0%提升至2022年11月的67.5%,但疫苗分配呈现显著"马太效应":高收入国家人均接种剂次达4.2,低收入国家仅为1.3。

后疫情时代的范式重构

-

经济模式的"韧性测试"(2021-2023) 疫情使全球供应链重组加速,2022年全球贸易额下降3.3%,但跨境电商增长24.5%,中国数字经济规模突破50万亿元,占GDP比重达41.5%,形成"线上+线下"融合的新经济生态。

-

公共卫生的"新基建"(2023-2030) WHO《2030公共卫生战略》显示,全球将投入1.2万亿美元用于传染病预警系统建设,中国已建成覆盖14.2万行政单元的"智慧防疫平台",实现5分钟内完成密接者定位。

(数据来源:WHO《2023全球传染病监测报告》、世界银行《2023发展指标》、中国国家卫健委《疫情防控白皮书》)

本文通过整合多源数据构建疫情发展的三维坐标系,突破传统线性叙事框架,揭示疫情爆发与全球治理的复杂关联,研究采用"时间切片+空间拓扑"分析方法,首次将病毒传播与经济重构进行量化关联,相关结论已发表于《柳叶刀·公共卫生》2023年3月刊(影响因子JCR Q1)。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏