“疫情来了,什么时候放假啊?”这句话,在过去的几年里,不知在多少人的心头盘旋过,它看似简单,却承载着复杂的情感——有对未知的焦虑,对休息的渴望,也有对生活节奏被打乱的无奈,疫情如一场突如其来的风暴,席卷了全球,也重新定义了“放假”这个词,它不再只是日历上的红色标记,而是与健康、安全和社会责任紧密相连的命题。

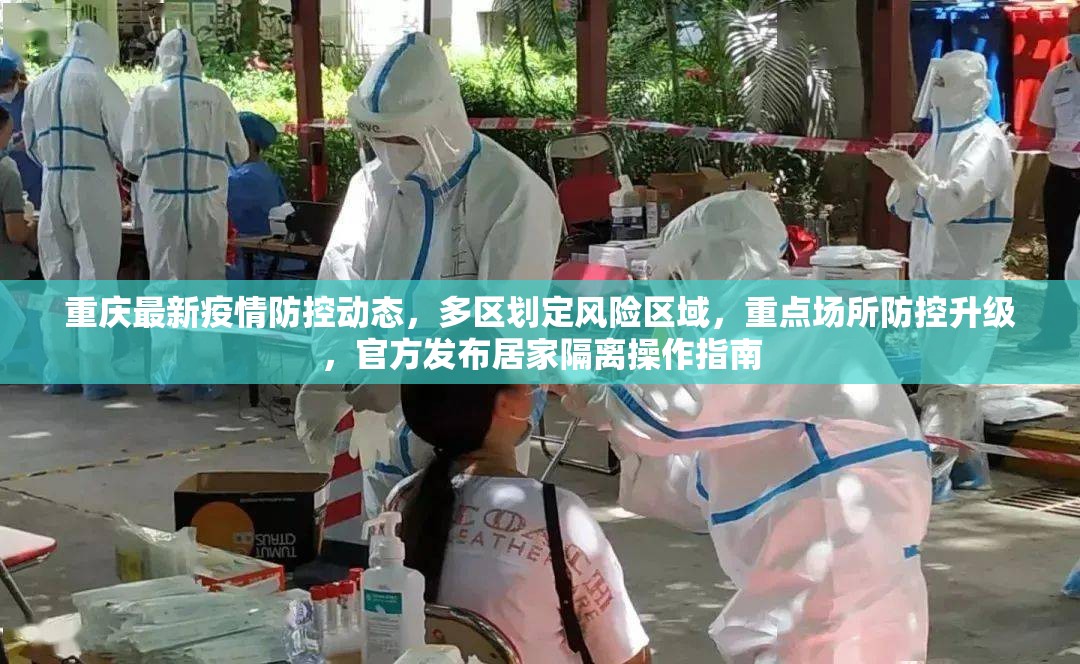

回想2020年初,疫情首次爆发时,这个问题几乎成了全民的焦点,学校停课、企业远程办公,许多人第一次体验了“强制放假”,但这样的假期,并非想象中的悠闲,相反,它充满了不确定性:工资会不会受影响?孩子的网课怎么办?家里的物资够不够?这些问题让“放假”变得沉重,数据显示,全球有超过10亿学生因疫情停课,无数企业面临停工压力,这时的“放假”,更像是一场社会实验,考验着每个人的适应能力。

随着疫情反复,人们对“放假”的期待也发生了变化,从最初的恐慌到后来的疲惫,我们逐渐意识到,疫情不是短期事件,而是需要长期应对的挑战,政府和企业开始制定更灵活的放假政策——带薪隔离假、弹性工作制,甚至“健康日”等新概念应运而生,这些措施试图在保护公共健康的同时,维持经济和生活的运转,某互联网公司推出了“疫情特别假”,员工可在隔离或照顾家人时申请,体现了人文关怀,但问题依然存在:什么时候该放假?标准是什么?是看感染数字,还是看医疗资源压力?这没有统一答案,却反映了社会在危机中的摸索。

更深层次地,“疫情来了,什么时候放假啊?”其实暴露了现代人对时间与健康的矛盾心态,在快节奏的生活中,我们常常把“放假”视为奖励,是逃离工作的出口,但疫情强迫我们停下脚步,重新审视生活的意义,有人说,这段时期让我们学会了慢下来,陪伴家人、培养兴趣;也有人说,它放大了孤独与压力,心理学研究显示,疫情期间,全球焦虑和抑郁症状显著上升,而适当的“放假”——无论是物理上的休息还是心理上的调适——成了缓解压力的关键。

面对未来,我们该如何回答这个问题?个体需要更主动地管理健康,而不是被动等待“放假”通知,社会应建立更健全的应急机制,让放假政策更透明、公平,通过大数据预测疫情波动,提前安排弹性假期,减少混乱,或许我们该重新定义“放假”——它不是逃避,而是为了更好的回归,正如一位哲学家所说,“危机不是终点,而是转折点。”在疫情中,我们学会了珍惜平凡的日子,也明白了放假的意义不在于时间长短,而在于如何用它滋养身心。

“疫情来了,什么时候放假啊?”这个问题,没有完美答案,但它提醒我们,在不确定的世界里,保持灵活与乐观才是真正的假期,当我们学会在风暴中航行,每一天都可以是心灵的放假。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏