当世界卫生组织或各国权威机构再次更新全球新冠疫情的死亡人数时,那串不断攀升的数字,已不仅仅是一个冰冷的统计结果,它是一个沉重的符号,承载着数以百万计个体的逝去、无数家庭的破碎,以及全球社会结构与人类行为模式的深刻变迁,审视这份“最新数据”,我们看到的不仅是流行病学的轨迹,更是一面映照出人类脆弱、坚韧与纷争的镜子。

数据的冰山:统计数字与真实代价

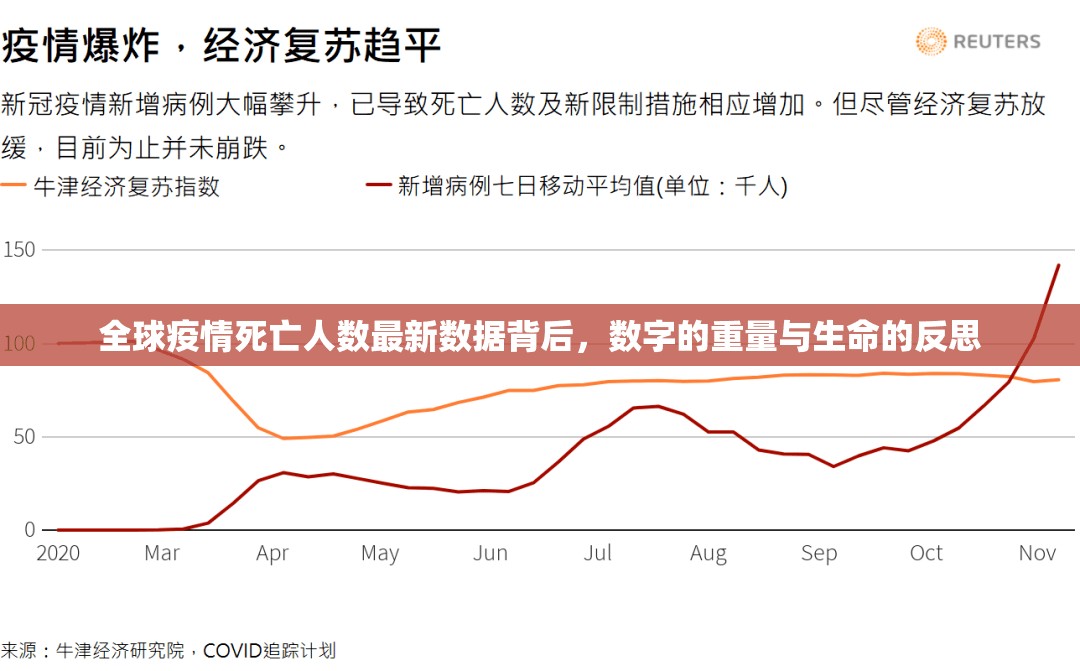

根据多家机构持续追踪汇总的数据,截至目前,全球官方报告的新冠肺炎死亡人数已超过数百万人,这个数字本身已经足够触目惊心,流行病学家普遍认为,由于各国检测能力、统计标准(如是否计入间接死亡)和报告透明度的差异,真实的死亡总数可能远高于官方统计,世界卫生组织曾估算,与疫情直接或间接相关的全球超额死亡人数,可能是官方报告数字的数倍。

这“数据冰山”的水下部分,隐藏着更多未被记录的悲剧:那些未能得到检测就在家中离世的人,那些因医疗资源挤兑而无法得到及时救治的其他疾病患者,以及在贫困和战乱中无声消逝的生命,最新数据更像是一个最低限度的估计,它提醒我们,这场大流行的全面影响,可能需要数年时间才能被完全评估。

数字背后的地理失衡与阶层鸿沟

全球疫情死亡数据的分布,并非均匀地铺陈于世界地图之上,它清晰地勾勒出国家间与地区间巨大的不平等,发达国家凭借其更先进的医疗体系、更充足的疫苗储备和更强的社会动员能力,在经历了初期的混乱后,死亡率得到了相对有效的控制,而许多发展中国家和欠发达国家,则因医疗基础设施薄弱、疫苗获取困难、人口密度高等因素,承受了不成比例的死亡冲击。

即便在同一国家内部,死亡的风险也并非均等,数据反复证实,老年人、基础疾病患者、少数族裔以及低收入群体,构成了死亡病例中的绝大多数,疫情如同一场压力测试,无情地暴露了全球和各国社会内部长期存在的健康不平等与社会经济断层,死亡数字,因此也是一份关于社会公正的严峻考卷。

从数据到启示:我们学到了什么?

数百万生命的逝去,迫使全人类进行一场集体反思。

它凸显了全球公共卫生治理体系的脆弱性,疫情初期的信息隔阂、防疫措施的国际协调困难、疫苗民族主义的兴起,都表明在高度全球化的今天,我们尚未建立起一个真正高效、团结的全球健康防护网。“人人安全之前,无人安全”的理念,在现实中遭遇了严峻挑战。

它重新定义了“韧性社会”的内涵,那些能够快速实施科学防疫策略、保障医疗系统运转、维持社会基本秩序并提供有效经济援助的社会,展现出了更强的抗冲击能力,公众对科学的信任、遵守公共规范的自觉性,也成为了抵御疫情的关键软实力。

它促使我们重新审视生命与发展的关系,为了遏制病毒传播而采取的封锁、隔离等措施,虽然在一定程度上造成了经济活动的停滞,但也从另一个角度证明了,当人类生存面临根本威胁时,经济活动可以也必须为生命健康让路,这引发了关于未来如何构建更具可持续性和韧性的经济社会发展模式的深层思考。

全球疫情死亡人数的每一个“最新数据”更新,都是一次集体的哀悼与警示,它不应仅仅是一个被浏览、被感叹然后被遗忘的新闻标题,这数百万逝去的生命,是人类共同经历的创伤,也是我们必须共同汲取的教训,在未来的岁月里,如何弥合健康鸿沟、加强全球协作、提升社会韧性、并永远铭记生命的价值高于一切,将是这份沉重数据留给我们最核心的课题,数字终将定格,但反思与行动,不应止息。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏