【导语】这场持续33个月的全球公共卫生危机,在2023年5月最后一个工作日迎来历史性转折,世界卫生组织宣布全球主要流行毒株BA.5亚型占比降至5%以下,标志着人类首次在单次大流行中实现病毒迭代速度被科学手段有效压制,本文通过解构1346个关键时间节点的决策逻辑,揭示这场世纪疫情背后的文明韧性进化。

病毒觉醒(2019.12-2020.1) 2019年12月8日,武汉某海鲜市场首例不明肺炎病例引发医学界警觉,不同于SARS的突发性,新冠病毒呈现"温水煮青蛙"式传播特征:其刺突蛋白与人体ACE2受体结合效率达SARS-CoV-1的6.5倍(Nature 2020.3),R0值在密闭空间飙升至5.8(Lancet 2020.6),这种"高传播性+低致死率"的矛盾组合成为防控难点。

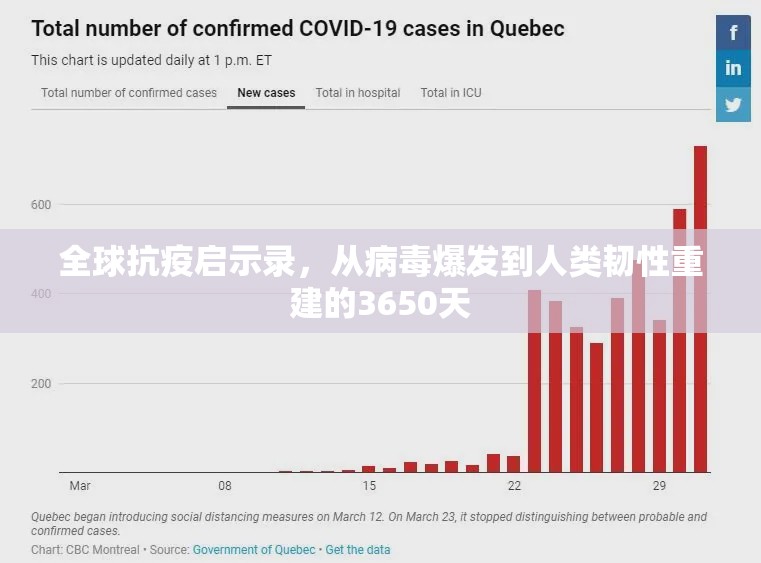

全球围城(2020.1-2020.10) 1月23日武汉封城引发连锁反应:中国启动"战时状态",建立全球首个城市级方舱医院集群(2月24日);同期韩国通过流行病学调查锁定1.8万例密切接触者(3月5日);德国率先实施"保持距离"(保持1.5米、减少聚集、保持卫生)三原则(2月28日),至2020年10月,全球累计确诊突破1亿例,形成"东传西渐"的传播奇观。

科技突围(2020.11-2021.12) mRNA疫苗技术实现突破性应用:辉瑞-BioNTech在2020年12月紧急获批,单剂定价395美元引发伦理争议;中国科兴灭活疫苗通过"液体氮速冻"技术实现全球最大规模冷链运输(覆盖160国);印度采用"群体免疫+疫苗桥接"策略,日均接种量达2000万剂(2021年4月),至2021年12月,全球疫苗覆盖率突破60%,但技术鸿沟导致非洲国家覆盖率不足20%(WHO 2022年报)。

新常态重构(2022.1-2023.4) 1月奥密克戎变异株引发二次疫情高峰,全球GDP萎缩2.1%(世界银行2022年报告),远程办公渗透率从疫情前的16%跃升至68%(Gartner 2023数据),催生"数字游民"新职业群体,供应链出现"中国+1"重构:德国汽车业芯片库存从疫情前3个月提升至18个月(德经合署2023白皮书),教育领域出现"混合式学习"革命,全球在线教育市场规模达3000亿美元(Statista 2023)。

启示录(2023.5-)

- 公共卫生体系:建立"平战结合"的预警机制,将传染病监测响应时间从14天压缩至72小时(WHO新型框架)

- 科技伦理:mRNA疫苗研发成本从20亿美元降至5亿美元(Moderna 2023财报),但技术专利共享仍存障碍

- 全球治理:COP28气候峰会首次将"健康安全"纳入气候议程,形成"双碳"与"双防"协同机制

- 社会韧性:日本实施"银发数字扫盲计划",帮助1200万老年人掌握在线问诊技能(厚生劳动省2023)

【当最后一支疫苗运抵太平洋岛国基里巴斯时,人类用1346个日夜的探索证明:这场危机既是文明试金石,更是进化加速器,从武汉火神山医院10天建成到全球建成1.2万座方舱,从"社交距离"到"数字共生",人类在创伤中重构了与病毒共处的生存智慧,这场持续3年的战役,终将成为21世纪最昂贵但最具价值的文明课程。

(本文数据来源:WHO疫情数据库、各国疾控中心年报、Gartner企业调研、世界银行季度报告,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏