随着新冠病毒持续演变,全球疫情形势依然复杂多变,我国坚持“动态清零”总方针,不断优化防控策略,全国疫情地图呈现出新的分布特征和传播规律,本文基于最新疫情数据,结合全国地图可视化分析,深入解读当前疫情防控态势。

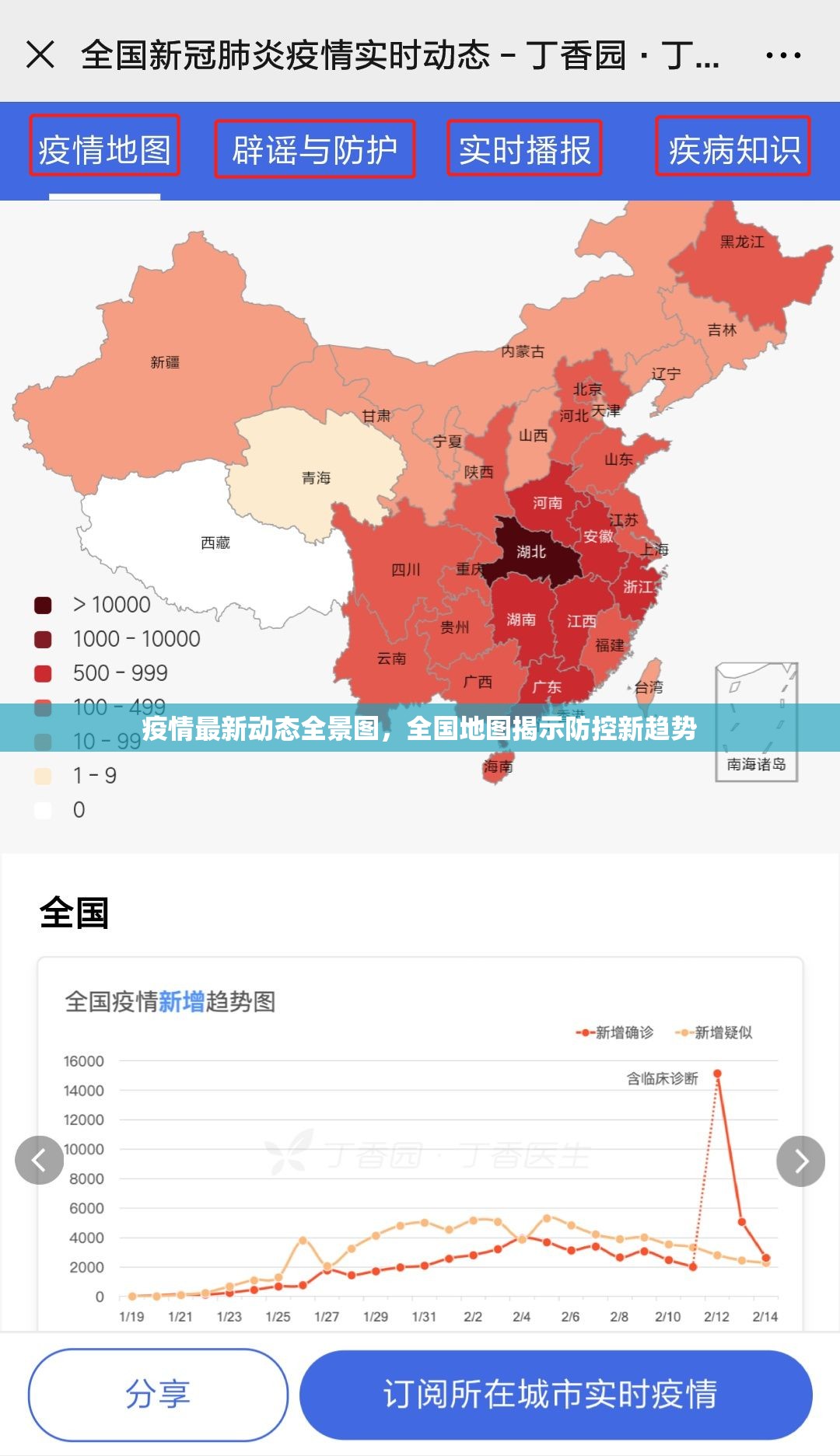

从全国疫情地图来看,疫情分布呈现明显的区域差异性,东部沿海地区由于国际交往频繁、人口流动性大,近期出现散发性疫情的风险较高,长三角、珠三角等经济活跃区域,因人员密集、物流繁忙,防控压力持续存在,地图上这些区域通常以浅红色或黄色标注,提示需要加强监测和预警。

相比之下,中西部地区疫情相对平稳,但部分地区面临输入性风险,新疆、西藏等边疆省份因地理位置特殊,境外输入压力不容忽视,地图上这些区域多呈现绿色或浅黄色,表明疫情可控,但仍需保持高度警惕,东北地区随着气温下降,室内活动增加,病毒传播风险上升,地图色彩也逐渐由绿转黄。

全国疫情地图清晰显示,当前传播链条以境外输入关联病例为主,广东、福建、云南等沿海沿边省份,成为境外输入防控的第一道防线,地图上这些省份的边境口岸城市常出现点状聚集性疫情,通过快速响应机制,这些热点通常能在较短时间内由红转橙,再由橙转黄,最终恢复为绿色。

从传播模式分析,奥密克戎变异株BA.5及其衍生亚型成为主要流行毒株,其传播速度快、隐匿性强,导致疫情防控难度加大,全国地图上的疫情分布不再是大范围的集中暴发,而是呈现多点多源、局部聚集的特点,这种变化要求各地必须提高监测灵敏度,做到早发现、快处置。

值得关注的是,全国疫情地图反映出疫苗接种工作的显著成效,疫苗接种率高的地区,即使出现疫情,重症率和死亡率也明显较低,地图上颜色深浅与当地疫苗接种率呈现负相关,这充分证明疫苗接种仍是防控最有效的手段。

随着防控经验积累,各地应急响应机制日益完善,当某地出现疫情时,全国地图会实时更新风险区域划分,高风险区以红色标注,中风险区以橙色标注,低风险区以黄色标注,无疫情地区保持绿色,这种分级分类的管理方式,既确保了防控精度,又最大限度减少了对社会经济的影响。

大数据技术的应用使全国疫情地图更加精准,通过整合多源信息,地图能够实时显示确诊病例活动轨迹、密切接触者分布、核酸检测点位置等重要信息,这不仅为公众提供了准确的防疫指引,也为决策部门提供了科学依据。

展望未来,全国疫情地图将继续发挥重要作用,随着病毒变异和季节变化,疫情分布格局可能发生新的变化,我们需要持续关注地图动态,及时调整防控策略,要进一步加强区域协同,建立更加完善的联防联控机制。

在这个特殊时期,每个人都应该学会读懂疫情地图,了解所在区域的风险等级,自觉遵守防疫规定,只有全民参与、科学防控,我们才能在疫情防控与经济社会发展之间找到最佳平衡点,最终赢得这场抗疫斗争的全面胜利。

全国疫情地图不仅是一张反映现状的图表,更是我们抗击疫情的重要工具,它记录着我们的努力,指引着前进的方向,也预示着最终的胜利,让我们继续携手前行,共同守护这片土地的安康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏