2019年底,一种未知的呼吸道疾病悄然出现在中国湖北省武汉市,随后迅速演变为一场全球性的大流行病,中国疫情开始是什么时候”这一问题,看似简单,实则涉及流行病学调查、官方通报时间线、科学溯源研究以及国际社会关注等多个层面,要全面理解这一起点,需从首次公开报告、回顾性研究证据以及世界卫生组织的确认等多个角度进行梳理。

官方首次通报与早期响应时间线

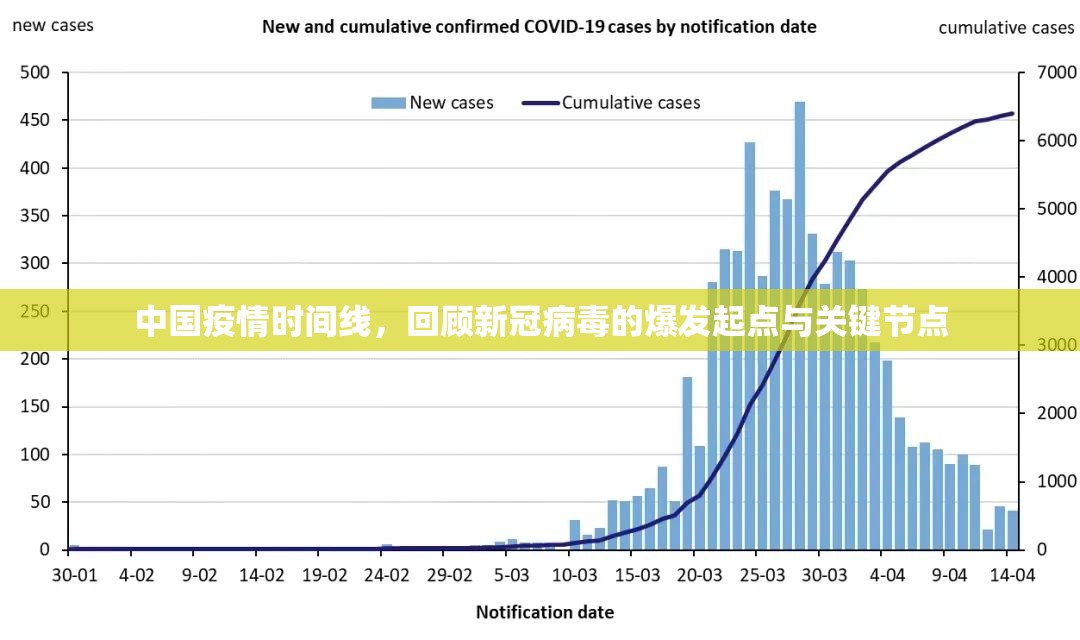

根据中国官方公开记录,疫情的起点可追溯至2019年12月底,2019年12月31日,武汉市卫生健康委员会首次向社会通报了“不明原因肺炎”病例聚集性情况,提到部分患者与华南海鲜批发市场有关联,这一日期被广泛视为疫情公开化的起点,后续的流行病学调查显示,更早的病例可能存在于12月初甚至11月下旬。

世界卫生组织(WHO)在2020年1月5日接到中国的正式通报,并于1月12日公布了新冠病毒的基因序列,这一时间线表明,从首次内部发现到国际共享信息,整个过程约两周时间,值得注意的是,早期病例的识别面临挑战:新冠病毒症状与流感相似,且初期检测能力有限,导致部分病例可能被误判或延迟报告。

科学溯源研究对疫情起点的回溯

多项国际科学研究通过基因序列分析、病例回顾模型等方法,试图更精确地确定疫情开端。《柳叶刀》于2020年1月发表的研究显示,首批确诊病例中最早出现症状的日期为2019年12月1日,且该患者无华南海鲜市场暴露史,暗示病毒可能更早已在社区隐匿传播,美国疾控中心(CDC)等机构的研究模型推测,疫情实际起始时间可能在2019年11月左右,但这一结论仍存在不确定性,因早期数据有限。

世界卫生组织牵头的新冠病毒溯源研究报告中指出,病毒可能通过中间宿主从动物传人,但具体时间点难以精确锁定,这些科学回溯工作表明,疫情的“开始”是一个渐进过程,而非单一事件。

社会与经济层面的“疫情开始”标志

除了医学时间线,疫情的社会影响也有其“起点”,对中国公众而言,2020年1月23日武汉“封城”是疫情全面进入公共视野的标志性事件,此前,尽管有零星报道,但大规模社会响应始于春节前后的人口流动管控,这一措施引发全球关注,也让“疫情”从专业领域转变为全民共同经历的现实。

经济层面,2020年第一季度中国GDP出现罕见下滑,标志着疫情对实体经济的冲击正式显现,全球供应链中断、国际旅行限制等措施相继实施,进一步将中国疫情的开端与全球危机联系起来。

争议与反思:为何“开始时间”至关重要

疫情起始时间的界定不仅是科学问题,还涉及公共卫生响应效率、国际责任等争议,部分国际舆论质疑中国是否延迟通报,但世界卫生组织多次肯定中国在初期采取的快速措施,病毒溯源的政治化倾向使得“开始时间”被赋予超出医学范畴的含义,例如某些国家将疫情与地缘政治博弈挂钩。

从反思角度看,确定疫情起点的重要性在于完善全球早期预警机制,如果未来能更早识别类似事件,或可避免大流行重演,中国在疫情后加强了传染病直报系统,并参与国际合作溯源,体现了对这一问题的重视。

中国疫情的“开始”是一个多维度、渐进的过程:从科学角度看,可能始于2019年11月至12月;从公开通报看,以2019年12月31日为关键节点;而从社会感知看,2020年1月的防控升级才真正标志着疫情时代的来临,尽管具体日期仍有争议,但不可否认的是,这一起点改变了全球公共卫生格局,也凸显了透明合作在应对危机中的重要性,随着更多科学证据的积累,疫情时间线或将进一步细化,但更重要的是从中汲取教训,构建更具韧性的健康防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏