当时间的车轮驶过2023,回望两年前的郑州,2021年的机动车限行政策,如同一道精准的节拍器,调控着这座国家中心城市的交通脉动,它不仅是缓解拥堵、改善空气的行政指令,更是一面镜子,映照出超大城市在发展与治理、效率与公平之间的复杂博弈,让我们重新翻开2021年的日历,深度解读那份限号时间表背后的逻辑、影响与深远思考。

政策核心:2021年郑州限号时间与规则精准复原

首先要明确的是,郑州市2021年延续并微调了其长期实施的机动车尾号限行政策,其核心框架清晰而稳定:

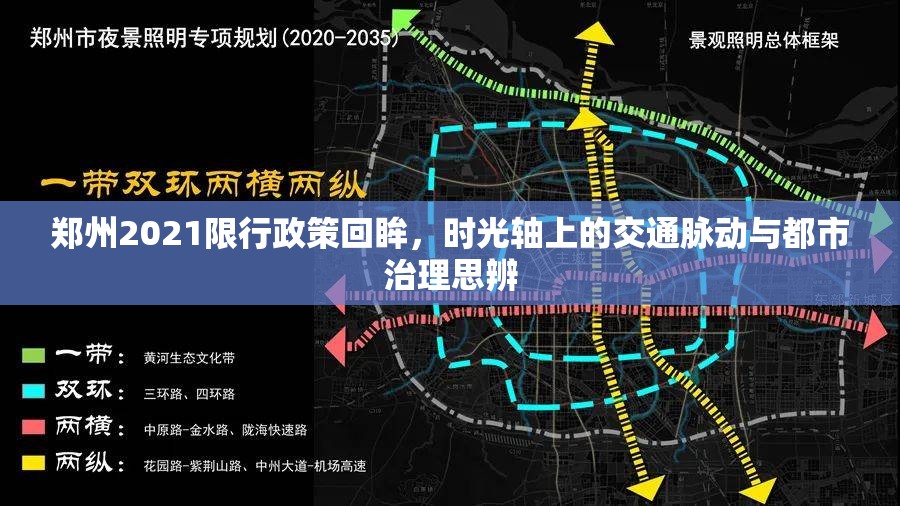

- 限行区域: 覆盖范围广泛,主要包括郑州市东四环、南四环、西四环、北四环(均不含本路及区域内连霍高速)以内区域的所有道路。

- 限行时间: 每周工作日的早上7时至晚上21时,这意味着,在规定的时段内,受限车辆不得在限行区域内行驶。

- 限行规则: 采用每周轮换制,按机动车号牌最后一位阿拉伯数字为准,具体的对应关系在周一至周五循环,周末及法定节假日不限行,值得注意的是,为体现公平,限行尾号顺序通常会在每个周期(如季度或年度开始时)进行轮换,但2021年的主流模式可概括为:

- 限行尾号1和6

- 限行尾号2和7

- 限行尾号3和8

- 限行尾号4和9

- 限行尾号5和0

- 豁免车辆: 政策同样规定了多种不受限的车辆类型,如军车、警车、消防车、救护车、工程抢险车;公交车、出租车、网约车(持证)、校车;以及车身喷涂统一标识的行政执法车辆和环卫、园林、道路养护专项作业车辆等,新能源汽车(纯电动、插电式混合动力等)在当时已享受不限行的优待,这体现了政策对绿色出行的鼓励导向。

这份时间表,构成了2021年郑州有车一族每周出行前必须默念的“交通口诀”,深刻影响着数百万人的通勤选择与生活节奏。

多维透视:限号政策下的现实图景与连锁反应

限行政策在2021年的郑州,其影响是立体而多维的。

-

交通缓堵的“双刃剑”: 无可否认,在平峰时段,限行政策确实在一定程度上减少了路面车辆总数,对缓解核心城区、主干道的常态化拥堵起到了积极作用,早晚高峰的“血色拥堵”在某些路段得到了些许稀释,政策的效应也存在边界,部分家庭通过购买第二辆车(甚至使用外地牌照)来规避限行,导致了车辆保有量的非预期增长,长期来看可能削弱政策效果,限行日的公共交通压力显著增大,地铁、公交在高峰期的拥挤程度加剧。

-

环境效益的“微妙平衡”: 机动车尾气是城市空气污染的重要来源之一,限行政策通过强制减少每日上路车辆,理论上直接削减了污染物排放量,对守护“郑州蓝”贡献了一份力量,特别是在静稳天气等不利扩散条件下,限行作为应急减排措施的一部分,其环境价值更为凸显,但同样,其边际效益随着车辆新能源化的趋势加速,正在动态变化中。

-

生活方式的“被动重塑”: 对于普通市民而言,限行意味着每周至少要有一天改变出行方式。“拼车族”更加活跃,地铁、共享单车的使用频率增加,远程办公的诉求也更加强烈,这在一定程度上被动地推动了绿色、共享出行理念的普及,改变了部分人的生活习惯,但同时,也给需要跨区域办事、家有老幼需接送的群体带来了不便,增加了时间与经济成本。

超越2021:限行政策的未来走向与都市治理的智慧

站在今天的角度回望,2021年的郑州限行政策,是特定发展阶段城市交通管理的典型范式,它有效,但非万能;它必要,但需优化。

随着技术进步和治理理念的升级,未来的交通管理必然走向更精细化、智能化的方向。

- 从“一刀切”到“精准调控”: 大数据、人工智能使得依据实时路况、区域车流量、污染物浓度进行动态收费或限行成为可能,替代固定的尾号限行,实现资源利用效率最大化。

- 从“限制拥有”到“引导使用”: 政策的重点可能从限制购买和使用,转向更大力度的优化公共交通网络、提升换乘便利性、完善慢行系统,让“不开车”成为更优、更舒适的选择。

- 新能源浪潮下的政策适配: 随着新能源汽车渗透率的飞速提升,现行以尾气排放为主要逻辑的限行政策基础将受到挑战,如何平衡新能源车与传统燃油车的路权,如何避免新能源车保有量激增带来新的拥堵问题,都是未来政策必须面对的课题。

郑州2021年的限号时间,已定格为城市发展史册中的一页,它记录了我们在城市化狂飙突进中对秩序、效率与环境的执着追求,这份限号时间表,不仅是交通管理的工具,更是观察中国大城市治理现代化进程的一个鲜活样本,它提醒我们,任何公共政策的制定与评估,都需置于动态发展的现实中,兼顾当下成效与长远趋势,在不断的校准与创新中,探寻那条通往更畅通、更宜居、更可持续未来的智慧之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏