2022年,丹东这座与朝鲜隔江相望的边境城市,因新冠疫情的反复成为全国关注的焦点,随着病例的出现,流行病学调查(简称“流调”)公布的“行程轨迹”不仅揭示了病毒传播的链条,更折射出普通人的生活百态与社会韧性,这些轨迹记录,既是疫情防控的科学依据,也是一面镜子,映照出丹东人在危机中的坚守与温情。

行程轨迹的背后:病毒传播与防控挑战

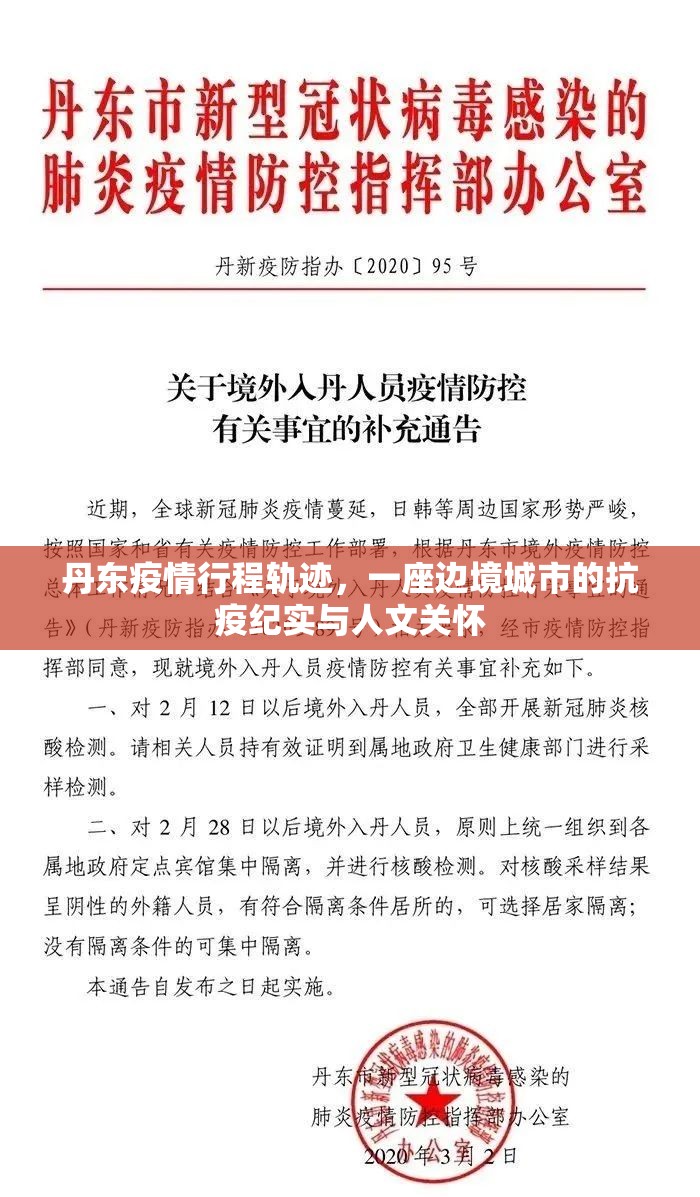

丹东作为东北重要的口岸城市,面临境外输入和本土传播的双重压力,疫情暴发后,流调团队迅速行动,通过大数据、社区排查和核酸检测,精准绘制出病例的行程轨迹,某次疫情中,首例病例的轨迹显示其曾前往菜市场、公交车站和社区便利店,这些场所人员密集,迅速成为传播节点,流调报告详细到具体时间段和地点,如“XX小区居民于X日X时前往XX超市购物,接触多人”,这样的信息不仅帮助锁定密接者,也警示公众规避风险区域。

行程轨迹的公布,凸显了丹东防控的精细化和透明度,政府通过媒体和社交平台实时更新轨迹,结合网格化管理,快速隔离风险人群,边境地理环境的复杂性(如跨境货物运输)和初期资源紧张,曾给流调带来挑战,部分轨迹涉及农村地区或老旧小区,调查需耗费大量人力物力,但丹东通过加强部门协作和公众配合,逐步优化流程,体现了“动态清零”政策下的高效应对。

轨迹中的民生百态:普通人的坚韧与互助

行程轨迹不仅是冷冰冰的数据,更承载着丹东人的生活故事,流调报告里,常看到早起赶集的老人、奔波于工作的出租车司机、接送孩子的父母——这些轨迹勾勒出城市的烟火气,在一次次疫情中,丹东人展现了惊人的韧性:菜市场商贩在管控下转为线上销售,社区志愿者为隔离居民送菜送药,教师通过网课确保学生学业不中断,某病例轨迹显示其多次往返医院照顾家人,引发邻里自发组织帮扶,这种互助精神成为抗疫中的温暖亮色。

行程轨迹还反映了社会经济的细微变化,疫情初期,轨迹多集中在传统市场和公共交通;随着防控升级,线上购物和远程办公逐渐普及,轨迹转向社区和家庭,这种转变不仅是适应,更是丹东人创新求存的体现,小商家通过直播带货维持生计,农民利用电商平台销售特产,这些努力在轨迹数据中虽未直接显现,却深深植根于城市的复苏进程中。

人文反思:从轨迹到共情,构建社会凝聚力

丹东的疫情行程轨迹,引发了公众对隐私与公共安全的思考,流调公布时,政府注重脱敏处理,避免泄露个人身份,但部分案例仍遭遇网络舆论压力,这提醒我们,在科学防控的同时,需加强人文关怀,杜绝“轨迹歧视”,丹东通过社区宣传和心理咨询服务,引导公众理性看待轨迹,将焦点转向抗疫团结而非个体指责。

更重要的是,行程轨迹成为社会共情的纽带,当看到一位老人每日徒步数公里为家人买药,或一名工人彻夜值守在防控点,人们更深刻地理解彼此的不易,这种共情推动丹东形成更强的社区凝聚力:居民自发遵守防疫规定,企业捐赠物资,艺术家创作鼓舞人心的作品——所有这些,都让行程轨迹从单纯的“行动路线”升华为“城市记忆”。

丹东疫情行程轨迹,是这座边境城市在特殊时期的真实印记,它记录病毒的无情传播,也彰显人性的光辉;它暴露防控的短板,更展示社会自我修复的力量,随着疫情渐趋平稳,丹东正逐步恢复往日的活力,但那些轨迹背后的故事将继续警示和启迪我们:在灾难面前,科学防控与人文关怀并重,才能筑起坚不可摧的防线,丹东的抗疫经验或将成为其他边境城市的借鉴,而其凝聚的团结精神,将长久滋养这片土地。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏