新冠疫情自2019年末悄然蔓延,迅速演变为一场席卷全球的公共卫生危机,封城作为应对疫情的核心措施,其起始时间点不仅标志着人类与病毒对抗的转折,更折射出各国应对策略的差异与挑战,本文将从疫情初期出发,梳理全球主要国家封城的关键节点,分析其背景与影响,并探讨这一措施的历史意义。

疫情初期与首次封城的诞生

疫情最早可追溯至2019年12月,中国武汉市出现不明原因肺炎病例,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,全面暂停公共交通和人员出入,成为全球首个实施大规模封城的城市,这一决策基于病毒的高传染性——世界卫生组织(WHO)于2020年1月30日将疫情列为“国际关注的公共卫生紧急事件”,武汉封城并非孤立事件,它紧随中国其他地区的局部管控,如湖北省随后的封锁,旨在切断传播链,为全球提供了“以空间换时间”的范本,这一时期,封城的核心逻辑是遏制未知风险,但亦引发了对经济停滞与人权平衡的争议。

全球扩散与封城措施的多样化演进

随着疫情蔓延至欧美,封城从亚洲经验转化为全球实践,意大利于2020年2月下旬在伦巴第大区实施封城,成为欧洲首个“重灾区”;3月,西班牙、法国等相继跟进,而英国在3月23日宣布全国封锁,标志着西方国家对“群体免疫”策略的反思,美国则呈现碎片化特征:加州于2020年3月19日率先实施“居家令”,但联邦层面缺乏统一部署,导致各州政策参差,这一时期,封城不再仅是医学决策,更掺杂政治、文化因素——例如瑞典坚持不封城,而新西兰通过严格封锁实现病例清零,这些差异揭示了全球治理的脆弱性:封城效果取决于政府公信力、公众配合度及医疗资源储备。

封城的时间线争议与数据反思

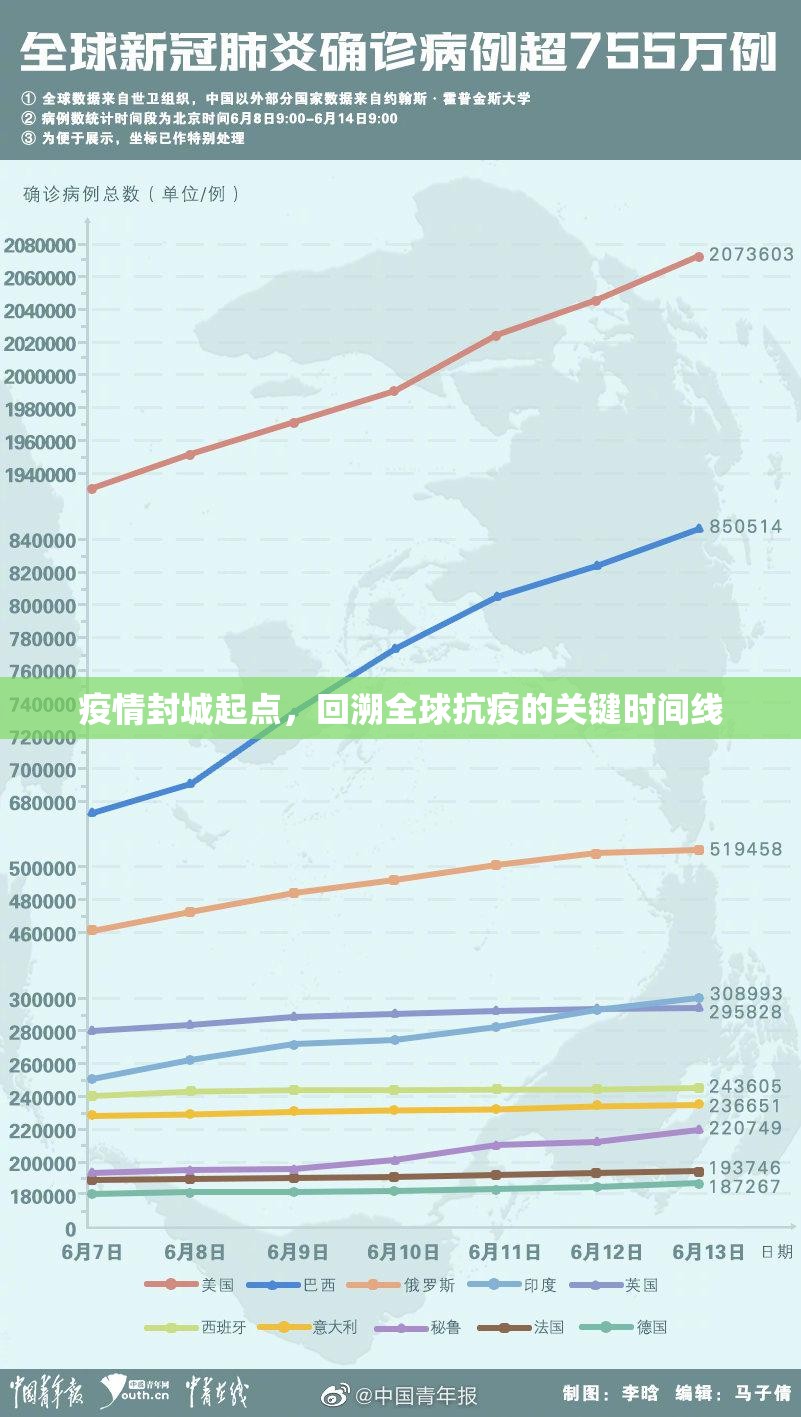

封城的起始时间常因定义模糊而存争议,若以“全面限制移动”为标准,武汉2020年1月23日可视为起点;但若纳入“部分封锁”(如学校停课、边境管控),则更早的信号可追溯至2020年1月初的中国地方管控,封城并非一劳永逸:许多国家经历多轮封锁,如法国在2020年10月重启封城,印度于2021年4月因Delta变种再度收紧政策,数据显示,早期封城虽减缓了传播(如武汉封城使病毒基本再生数从2.35降至1.05),但后期因变异病毒和经济疲劳而效力递减,这提示我们:封城仅是应急工具,而非长期解决方案。

封城的历史镜鉴与未来启示

回望疫情封城起点,其意义远超时间本身,它暴露了全球预警系统的滞后——WHO的紧急声明晚于局部爆发,凸显国际合作短板,封城加速了数字化生存(如远程办公)与不平等加剧(低收入群体受冲击更甚),它为未来大流行提供教训:早期透明数据共享、弹性供应链建设比被动封城更关键,正如经济学家所言,“封城是代价高昂的刹车,而非引擎”,人类需在科学与社会韧性间寻求平衡,避免重蹈覆辙。

疫情封城始于2020年初的武汉,但它的演变是一部全球共担的悲喜剧,从恐慌到反思,从孤立到协同,这一措施既拯救了生命,也留下了深刻伤痕,唯有铭记时间线上的教训,我们才能在未知危机前更从容应对。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏