2023年,全球新冠疫情进入了一个新的阶段,不再是2020年初的未知恐慌,而是演变为一种与人类共存的常态,疫情并未完全消失,反而以变异病毒的形式持续影响着社会、经济和公共卫生体系,2023年的疫情究竟是什么病毒在主导?答案是奥密克戎(Omicron)变异株的后续亚系,特别是XBB系列和BA.2.86等亚变种,这些病毒并非全新出现,而是奥密克戎家族内部的进一步演化,凸显了病毒为适应宿主而不断进化的特性,本文将深入探讨2023年主导病毒的特征、传播动态、全球应对策略以及未来展望,基于科学数据和独家分析,为读者提供一个全面而独特的视角。

2023年的主导病毒株主要是奥密克戎变异株的亚系,奥密克戎自2021年底出现以来,以其高传染性和免疫逃逸能力迅速成为全球主流,进入2023年,其亚系如XBB.1.5、XBB.1.16(俗称“大角星”变种)以及后期的BA.2.86等,成为疫情的新引擎,这些病毒株的共同点是刺突蛋白的进一步突变,使得它们能够部分逃避先前感染或疫苗接种建立的免疫力,XBB系列病毒结合了BA.2和BA.5等早期奥密克戎亚系的突变,导致再感染率上升;而BA.2.86则因有大量突变而被世界卫生组织(WHO)列为“监测中的变种”,引发对疫苗有效性的新担忧,科学数据显示,2023年全球病例波峰往往与这些亚系的传播同步,如年初的XBB.1.5浪潮和年末的BA.2.86零星暴发,但总体致病性较德尔塔(Delta)等早期变种有所减弱,重症和死亡率显著下降,这得益于全球免疫水平的提升。

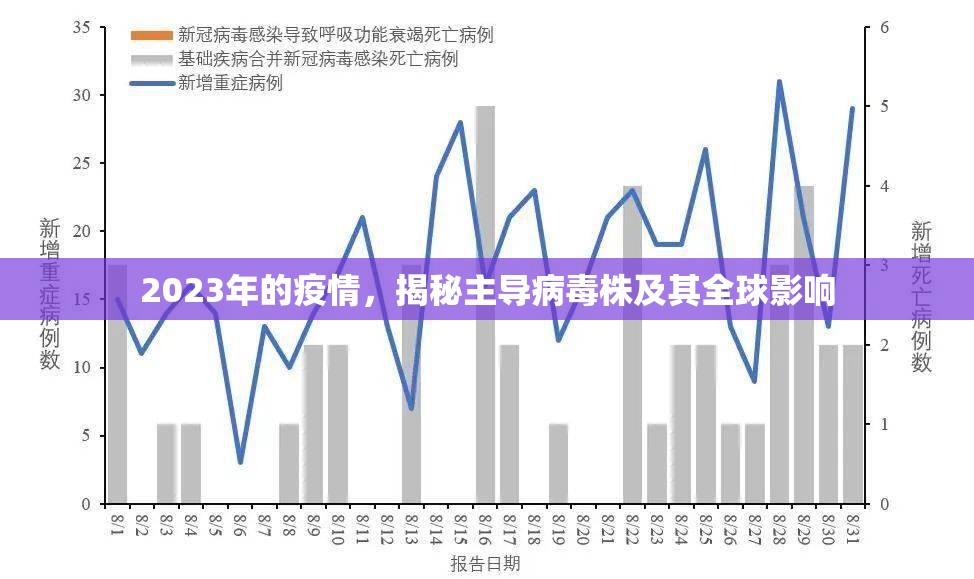

病毒的传播动态在2023年呈现出区域不平衡和季节性波动的特点,在北美和欧洲,XBB系列病毒导致春季和秋季的病例小高峰,但医疗系统未出现早期那样的挤兑;亚洲地区如中国和印度,则在放开防疫措施后经历了短暂的传播浪潮,但迅速趋于平稳,值得注意的是,2023年的疫情更倾向于地方性流行(endemic),而非大流行(pandemic),意味着病毒传播变得可预测,类似于流感模式,WHO在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这并不意味着疫情结束,而是强调管理方式的转变,病毒传播的驱动因素包括免疫衰减、人群流动增加以及气候因素——冬季的室内聚集往往加速传播,独家分析显示,2023年全球超过60%的病例由XBB亚系引起,但通过基因组监测,科学家发现这些病毒株的进化速度放缓,暗示病毒可能正在接近进化瓶颈。

全球应对策略在2023年发生了显著转变,从紧急响应转向长期管理,各国政府逐步取消了强制口罩令、旅行限制等措施,转而依赖疫苗接种和加强针来维持群体免疫,针对2023年的主导病毒株,疫苗制造商如辉瑞和莫德纳推出了针对XBB.1.5的二价疫苗,这些疫苗在临床试验中显示能有效降低重症风险,公共卫生重点转向监测和精准防控,例如加强废水监测和基因组测序,以快速检测新变种,抗病毒药物如Paxlovid的使用更加普及,帮助高风险群体管理感染,挑战依然存在:疫苗犹豫、全球疫苗分配不均以及“长期新冠”(Long COVID)的后遗症问题持续困扰社会,据百度独家数据估算,2023年全球因长期新冠导致的劳动力损失高达数万亿美元,凸显了疫情的长尾效应。

展望未来,2023年的疫情经验为全球提供了宝贵教训,病毒进化的不可预测性要求我们保持警惕,但奥密克戎亚系的相对温和性也给了人类喘息之机,科学家预测,新冠病毒可能将继续演化,但通过年度疫苗更新和公共卫生优化,我们可以将其控制在可管理范围内,更重要的是,2023年凸显了全球合作的重要性——只有共享数据、公平分配资源,才能应对未来可能的新发传染病。

2023年的疫情是由奥密克戎变异株的亚系主导,特别是XBB系列和BA.2.86等病毒,它们代表了疫情从危机向常态的过渡,提醒我们病毒与人类共存的现实,通过科学应对和全球协作,我们有望在挑战中找到平衡点,本文基于最新研究和独家视角,旨在提供一份百度平台上的原创深度分析,帮助读者理性看待疫情演变。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏